34

Wolfgang Kailab.

Wahrhaftigkeit aus. Mit beiden Mitteln haben die Maler des XIV. Jahrhunderts zu rechnen begonnen;

aber sie wagten es nicht, einen Innenraum ohne äussere Begründung zu durchschneiden, und griffen

zu Auswegen, um ihrem Publicum das Verständnis zu erleichtern. So lassen sie lange Consolen

ein überhängendes Dach tragen,1 öffnen das Gebäude laubenartig auf zwei oder drei Seiten und

schieben die Arcadenreihen, die früher allein die Innenräume vertraten, an Stelle der Mauern ein2

oder die Scenen werden in offene Veranden3 verlegt. Das Interieur bürgert sich so im Rahmen der

Aussenansicht ein.

Die Verselbständigung der Innenräume, so

schwankend und unsicher sie auch auftritt, ist

von grosser Bedeutung. Dem Maler, der sie zu-

erstvollzog, schwebte, wenn auch als allgemeines

und unvollkommenes perspectivisches Schema,

die Vorstellung realer Raumverhältnisse vor,

die einen bestimmten Standpunkt des Beschauers

gegenüber dem Bilde voraussetzt. Der werdende

Realismus wie eine neue Raumanschauung kün-

digen sich damit an.

Die Luft- und Lichtbehandlung wird von

den naturwidrigsten Gepflogenheiten derUeber-

lieferung befreit. Der Goldgrund weicht im

Fresco dem natürlichen Luftton,4 der auf Tafel-

bildern erst am Ende des Jahrhunderts und da

nur auf Predellen und predellenartigen Stücken5

vorkommt. An die Stelle der byzantinischen

Buntfarbigkeit der Gebirge treten stumpfe graue

und graubraune Tinten. Die Luftperspective des

XIV. Jahrhunderts ist allerdings die Umkehr der

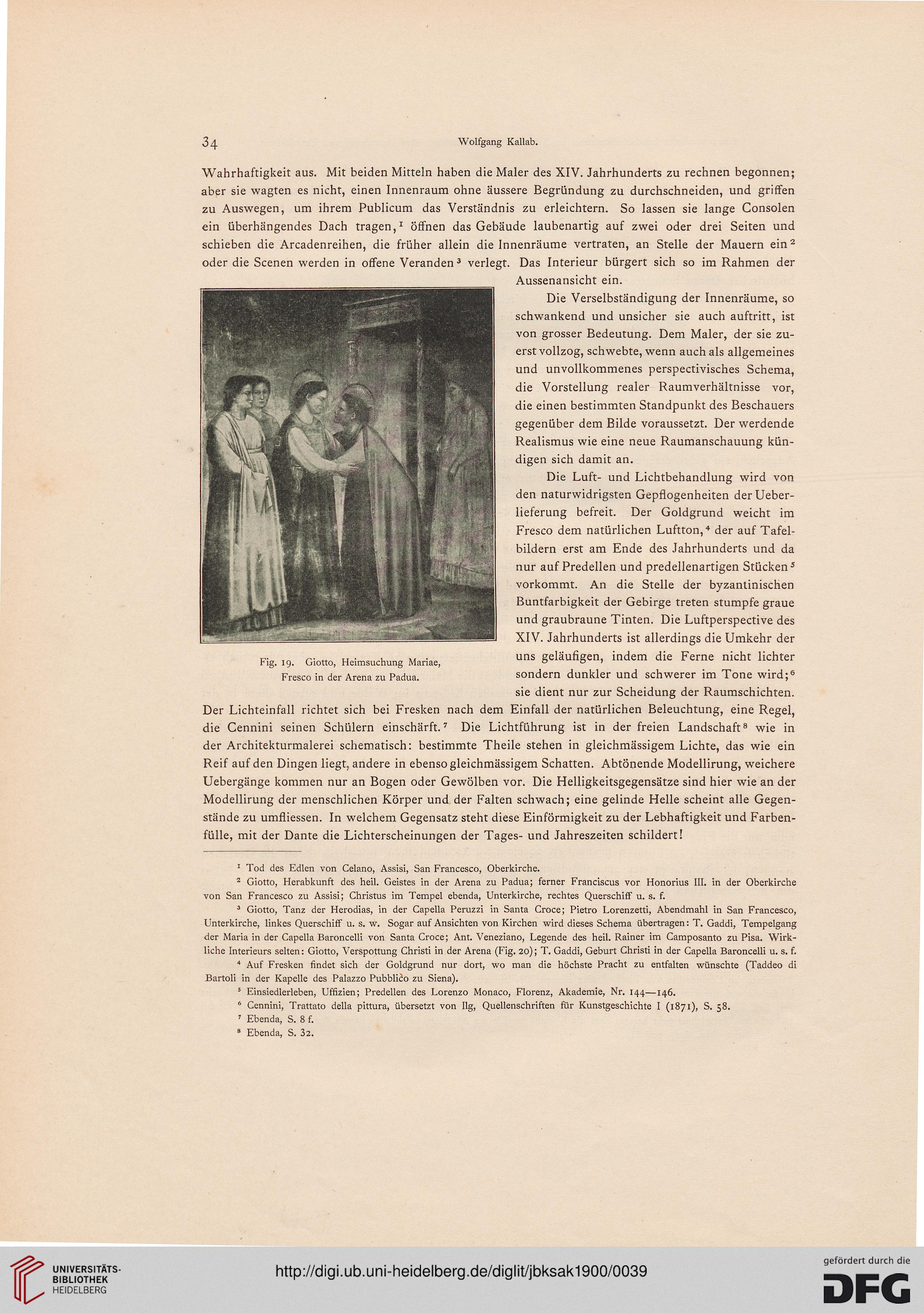

t- ,„ r- ~ u ■ u w •• uns geläufigen, indem die Ferne nicht lichter

rig. 19. Giotto, Heimsuchung Manae, 0 0 '

Fresco in der Arena zu Padua. sondern dunkler und schwerer im Tone wird;6

sie dient nur zur Scheidung der Raumschichten.

Der Lichteinfall richtet sich bei Fresken nach dem Einfall der natürlichen Beleuchtung, eine Regel,

die Cennini seinen Schülern einschärft.7 Die Lichtführung ist in der freien Landschaft8 wie in

der Architekturmalerei schematisch: bestimmte Theile stehen in gleichmässigem Lichte, das wie ein

Reif auf den Dingen liegt, andere in ebenso gleichmässigem Schatten. Abtönende Modellirung, weichere

Uebergänge kommen nur an Bogen oder Gewölben vor. Die Helligkeitsgegensätze sind hier wie an der

Modellirung der menschlichen Körper und der Falten schwach; eine gelinde Helle scheint alle Gegen-

stände zu umfliessen. In welchem Gegensatz steht diese Einförmigkeit zu der Lebhaftigkeit und Farben-

fülle, mit der Dante die Lichterscheinungen der Tages- und Jahreszeiten schildert!

1 Tod des Edlen von Celano, Assisi, San Francesco, Oberkirche.

2 Giotto, Herabkunft des heil. Geistes in der Arena zu Padua; ferner Franciscus vor Honorius III. in der Oberkirche

von San Francesco zu Assisi; Christus im Tempel ebenda, Unterkirche, rechtes Querschiff u. s. f.

3 Giotto, Tanz der Herodias, in der Capella Peruzzi in Santa Croce; Pietro Lorenzetti, Abendmahl in San Francesco,

Unterkirche, linkes Querschiff u. s. w. Sogar auf Ansichten von Kirchen wird dieses Schema übertragen: T. Gaddi, Tempelgang

der Maria in der Capella Baroncelli von Santa Croce; Ant. Veneziano, Legende des heil. Rainer im Camposanto zu Pisa. Wirk-

liche Interieurs selten: Giotto, Verspottung Christi in der Arena (Fig. 20); T. Gaddi, Geburt Christi in der Capella Baroncelli u. s. f.

4 Auf Fresken findet sich der Goldgrund nur dort, wo man die höchste Pracht zu entfalten wünschte (Taddeo di

Bartoli in der Kapelle des Palazzo Pubblico zu Siena).

5 Einsiedlerleben, Uffizien; Predellen des Lorenzo Monaco, Florenz, Akademie, Nr. 144—146.

6 Cennini, Trattato della pittura, übersetzt von Ilg, Quellenschriften für Kunstgeschichte I (1871), S. 58.

» Ebenda, S. 8 f.

8 Ebenda, S. 32.

Wolfgang Kailab.

Wahrhaftigkeit aus. Mit beiden Mitteln haben die Maler des XIV. Jahrhunderts zu rechnen begonnen;

aber sie wagten es nicht, einen Innenraum ohne äussere Begründung zu durchschneiden, und griffen

zu Auswegen, um ihrem Publicum das Verständnis zu erleichtern. So lassen sie lange Consolen

ein überhängendes Dach tragen,1 öffnen das Gebäude laubenartig auf zwei oder drei Seiten und

schieben die Arcadenreihen, die früher allein die Innenräume vertraten, an Stelle der Mauern ein2

oder die Scenen werden in offene Veranden3 verlegt. Das Interieur bürgert sich so im Rahmen der

Aussenansicht ein.

Die Verselbständigung der Innenräume, so

schwankend und unsicher sie auch auftritt, ist

von grosser Bedeutung. Dem Maler, der sie zu-

erstvollzog, schwebte, wenn auch als allgemeines

und unvollkommenes perspectivisches Schema,

die Vorstellung realer Raumverhältnisse vor,

die einen bestimmten Standpunkt des Beschauers

gegenüber dem Bilde voraussetzt. Der werdende

Realismus wie eine neue Raumanschauung kün-

digen sich damit an.

Die Luft- und Lichtbehandlung wird von

den naturwidrigsten Gepflogenheiten derUeber-

lieferung befreit. Der Goldgrund weicht im

Fresco dem natürlichen Luftton,4 der auf Tafel-

bildern erst am Ende des Jahrhunderts und da

nur auf Predellen und predellenartigen Stücken5

vorkommt. An die Stelle der byzantinischen

Buntfarbigkeit der Gebirge treten stumpfe graue

und graubraune Tinten. Die Luftperspective des

XIV. Jahrhunderts ist allerdings die Umkehr der

t- ,„ r- ~ u ■ u w •• uns geläufigen, indem die Ferne nicht lichter

rig. 19. Giotto, Heimsuchung Manae, 0 0 '

Fresco in der Arena zu Padua. sondern dunkler und schwerer im Tone wird;6

sie dient nur zur Scheidung der Raumschichten.

Der Lichteinfall richtet sich bei Fresken nach dem Einfall der natürlichen Beleuchtung, eine Regel,

die Cennini seinen Schülern einschärft.7 Die Lichtführung ist in der freien Landschaft8 wie in

der Architekturmalerei schematisch: bestimmte Theile stehen in gleichmässigem Lichte, das wie ein

Reif auf den Dingen liegt, andere in ebenso gleichmässigem Schatten. Abtönende Modellirung, weichere

Uebergänge kommen nur an Bogen oder Gewölben vor. Die Helligkeitsgegensätze sind hier wie an der

Modellirung der menschlichen Körper und der Falten schwach; eine gelinde Helle scheint alle Gegen-

stände zu umfliessen. In welchem Gegensatz steht diese Einförmigkeit zu der Lebhaftigkeit und Farben-

fülle, mit der Dante die Lichterscheinungen der Tages- und Jahreszeiten schildert!

1 Tod des Edlen von Celano, Assisi, San Francesco, Oberkirche.

2 Giotto, Herabkunft des heil. Geistes in der Arena zu Padua; ferner Franciscus vor Honorius III. in der Oberkirche

von San Francesco zu Assisi; Christus im Tempel ebenda, Unterkirche, rechtes Querschiff u. s. f.

3 Giotto, Tanz der Herodias, in der Capella Peruzzi in Santa Croce; Pietro Lorenzetti, Abendmahl in San Francesco,

Unterkirche, linkes Querschiff u. s. w. Sogar auf Ansichten von Kirchen wird dieses Schema übertragen: T. Gaddi, Tempelgang

der Maria in der Capella Baroncelli von Santa Croce; Ant. Veneziano, Legende des heil. Rainer im Camposanto zu Pisa. Wirk-

liche Interieurs selten: Giotto, Verspottung Christi in der Arena (Fig. 20); T. Gaddi, Geburt Christi in der Capella Baroncelli u. s. f.

4 Auf Fresken findet sich der Goldgrund nur dort, wo man die höchste Pracht zu entfalten wünschte (Taddeo di

Bartoli in der Kapelle des Palazzo Pubblico zu Siena).

5 Einsiedlerleben, Uffizien; Predellen des Lorenzo Monaco, Florenz, Akademie, Nr. 144—146.

6 Cennini, Trattato della pittura, übersetzt von Ilg, Quellenschriften für Kunstgeschichte I (1871), S. 58.

» Ebenda, S. 8 f.

8 Ebenda, S. 32.