Die toscanische Landschaftsmalerei im XIV. und XV. Jahrhundert, ihre Entstehung und Entwicklung.

39

Meister und Schulen setzen sich ungeachtet des Bannes der nivellirenden Ueberlieferung scharf gegen-

einander ab, besonders wenn man den Blick nicht auf stilistische Einzelheiten sondern auf das Ganze

richtet; ein Reichthum an verschieden gearteten Bewegungen und Strebungen enthüllt sich, wie man

ihn gerade zu dieser Zeit nicht erwarten würde.

Die Bodenformen, welche die Landschaftsmalerei übernimmt, sind durch alte Tradition geheiligt.

Aber von Anfang bis zum Ende des Jahrhunderts, von Duccio und Giotto bis auf Agnolo Gaddi und

Spinello aus Arezzo geht eine Entwicklung, die durchwegs auf die Wiedergabe der Formen im Grossen

zustrebt und dem Naturstudium des folgenden Jahrhunderts entgegenführt; sie scheitert, weil sie mit

der Formensprache der Ueberlieferung unvereinbar war.

Die Entwicklung setzt an zwei Stellen und an beiden, wie es scheint, unabhängig ein: die floren-

tinischen Maler führen eine ältere monumentale Tradition weiter, für die die Fresken von Assisi als

Beispiel dienen mögen; der Sienese Duccio knüpft unmittelbar an byzantinische Vorbilder (Miniaturen

oder Tafelbilder) an und bereitet dem

Naturalismus des Ambrogio Lorenzetti

die Wege.

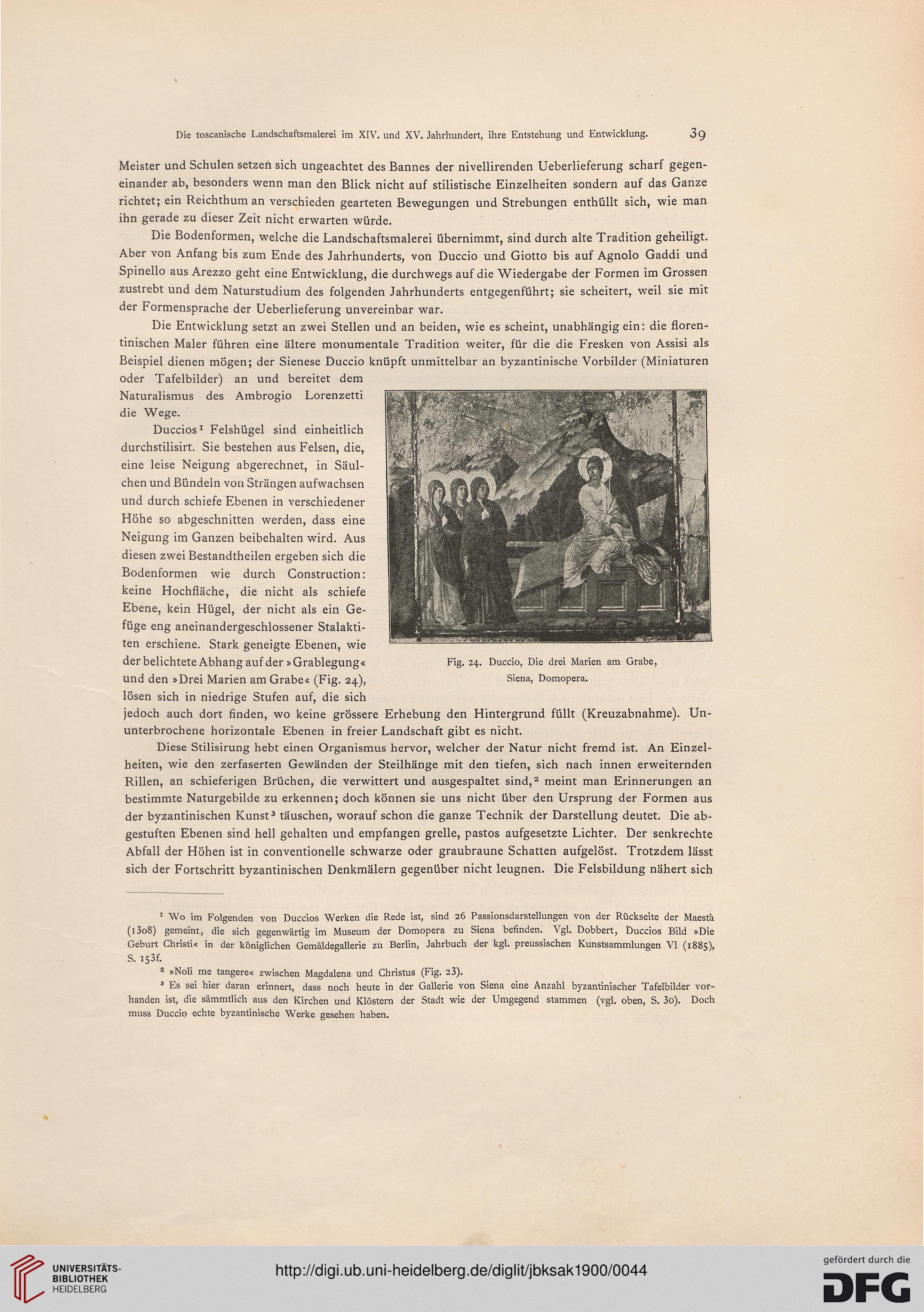

Duccios1 Felshügel sind einheitlich

durchstilisirt. Sie bestehen aus Felsen, die,

eine leise Neigung abgerechnet, in Säul-

chen und Bündeln von Strängen aufwachsen

und durch schiefe Ebenen in verschiedener

Höhe so abgeschnitten werden, dass eine

Neigung im Ganzen beibehalten wird. Aus

diesen zwei Bestandtheilen ergeben sich die

Bodenformen wie durch Construction:

keine Hochfläche, die nicht als schiefe

Ebene, kein Hügel, der nicht als ein Ge-

füge eng aneinandergeschlossener Stalakti-

ten erschiene. Stark geneigte Ebenen, wie

der belichtete Abhang auf der »Grablegung« Fig. 24. Duccio, Die drei Marien am Grabe,

und den »Drei Marien am Grabe« (Fig. 24), Siena, Domopera,

lösen sich in niedrige Stufen auf, die sich

jedoch auch dort finden, wo keine grössere Erhebung den Hintergrund füllt (Kreuzabnahme). Un-

unterbrochene horizontale Ebenen in freier Landschaft gibt es nicht.

Diese Stilisirung hebt einen Organismus hervor, welcher der Natur nicht fremd ist. An Einzel-

heiten, wie den zerfaserten Gewänden der Steilhänge mit den tiefen, sich nach innen erweiternden

Rillen, an schieferigen Brüchen, die verwittert und ausgespaltet sind,2 meint man Erinnerungen an

bestimmte Naturgebilde zu erkennen; doch können sie uns nicht über den Ursprung der Formen aus

der byzantinischen Kunst3 täuschen, worauf schon die ganze Technik der Darstellung deutet. Die ab-

gestuften Ebenen sind hell gehalten und empfangen grelle, pastos aufgesetzte Lichter. Der senkrechte

Abfall der Höhen ist in conventioneile schwarze oder graubraune Schatten aufgelöst. Trotzdem lässt

sich der Fortschritt byzantinischen Denkmälern gegenüber nicht leugnen. Die Felsbildung nähert sich

1 Wo im Folgenden von Duccios Werken die Rede ist, sind 26 Passionsdarstellungen von der Rückseite der Maestä

(i3o8) gemeint, die sich gegenwärtig im Museum der Domopera zu Siena befinden. Vgl. Dobbert, Duccios Bild »Die

Geburt Christi« in der königlichen Gemäldegallerie zu Berlin, Jahrbuch der kgl. preussischen Kunstsammlungen VI (1885),

S. I53f.

2 »Noli me tangere« zwischen Magdalena und Christus (Fig. 23).

* Es sei hier daran erinnert, dass noch heute in der Gallerie von Siena eine Anzahl byzantinischer Tafelbilder vor-

handen ist, die sämmtlich aus den Kirchen und Klöstern der Stadt wie der Umgegend stammen (vgl. oben, S. 3o). Doch

muss Duccio echte byzantinische Werke gesehen haben.

39

Meister und Schulen setzen sich ungeachtet des Bannes der nivellirenden Ueberlieferung scharf gegen-

einander ab, besonders wenn man den Blick nicht auf stilistische Einzelheiten sondern auf das Ganze

richtet; ein Reichthum an verschieden gearteten Bewegungen und Strebungen enthüllt sich, wie man

ihn gerade zu dieser Zeit nicht erwarten würde.

Die Bodenformen, welche die Landschaftsmalerei übernimmt, sind durch alte Tradition geheiligt.

Aber von Anfang bis zum Ende des Jahrhunderts, von Duccio und Giotto bis auf Agnolo Gaddi und

Spinello aus Arezzo geht eine Entwicklung, die durchwegs auf die Wiedergabe der Formen im Grossen

zustrebt und dem Naturstudium des folgenden Jahrhunderts entgegenführt; sie scheitert, weil sie mit

der Formensprache der Ueberlieferung unvereinbar war.

Die Entwicklung setzt an zwei Stellen und an beiden, wie es scheint, unabhängig ein: die floren-

tinischen Maler führen eine ältere monumentale Tradition weiter, für die die Fresken von Assisi als

Beispiel dienen mögen; der Sienese Duccio knüpft unmittelbar an byzantinische Vorbilder (Miniaturen

oder Tafelbilder) an und bereitet dem

Naturalismus des Ambrogio Lorenzetti

die Wege.

Duccios1 Felshügel sind einheitlich

durchstilisirt. Sie bestehen aus Felsen, die,

eine leise Neigung abgerechnet, in Säul-

chen und Bündeln von Strängen aufwachsen

und durch schiefe Ebenen in verschiedener

Höhe so abgeschnitten werden, dass eine

Neigung im Ganzen beibehalten wird. Aus

diesen zwei Bestandtheilen ergeben sich die

Bodenformen wie durch Construction:

keine Hochfläche, die nicht als schiefe

Ebene, kein Hügel, der nicht als ein Ge-

füge eng aneinandergeschlossener Stalakti-

ten erschiene. Stark geneigte Ebenen, wie

der belichtete Abhang auf der »Grablegung« Fig. 24. Duccio, Die drei Marien am Grabe,

und den »Drei Marien am Grabe« (Fig. 24), Siena, Domopera,

lösen sich in niedrige Stufen auf, die sich

jedoch auch dort finden, wo keine grössere Erhebung den Hintergrund füllt (Kreuzabnahme). Un-

unterbrochene horizontale Ebenen in freier Landschaft gibt es nicht.

Diese Stilisirung hebt einen Organismus hervor, welcher der Natur nicht fremd ist. An Einzel-

heiten, wie den zerfaserten Gewänden der Steilhänge mit den tiefen, sich nach innen erweiternden

Rillen, an schieferigen Brüchen, die verwittert und ausgespaltet sind,2 meint man Erinnerungen an

bestimmte Naturgebilde zu erkennen; doch können sie uns nicht über den Ursprung der Formen aus

der byzantinischen Kunst3 täuschen, worauf schon die ganze Technik der Darstellung deutet. Die ab-

gestuften Ebenen sind hell gehalten und empfangen grelle, pastos aufgesetzte Lichter. Der senkrechte

Abfall der Höhen ist in conventioneile schwarze oder graubraune Schatten aufgelöst. Trotzdem lässt

sich der Fortschritt byzantinischen Denkmälern gegenüber nicht leugnen. Die Felsbildung nähert sich

1 Wo im Folgenden von Duccios Werken die Rede ist, sind 26 Passionsdarstellungen von der Rückseite der Maestä

(i3o8) gemeint, die sich gegenwärtig im Museum der Domopera zu Siena befinden. Vgl. Dobbert, Duccios Bild »Die

Geburt Christi« in der königlichen Gemäldegallerie zu Berlin, Jahrbuch der kgl. preussischen Kunstsammlungen VI (1885),

S. I53f.

2 »Noli me tangere« zwischen Magdalena und Christus (Fig. 23).

* Es sei hier daran erinnert, dass noch heute in der Gallerie von Siena eine Anzahl byzantinischer Tafelbilder vor-

handen ist, die sämmtlich aus den Kirchen und Klöstern der Stadt wie der Umgegend stammen (vgl. oben, S. 3o). Doch

muss Duccio echte byzantinische Werke gesehen haben.