Die toscanische Landschaftsmalerei im XIV. und XV. Jahrhundert, ihre Entstehung und Entwicklung.

61

zeichnen, was er sah, als Felder, Wiesen, Gräben und andere Kleinigkeiten der Natur, in seiner schnei-

dend harten Art. Ganz treffend sind hier die Momente zusammengefasst, die Ucello und neben ihm

viele Nachahmer und Mitstrebende, wie Gozzoli, Fiesole, charakterisiren: die kleinliche Naturbeob-

achtung, die Anwendung der Linearperspective auf die Landschaftsmalerei, endlich die maniera secca

tagliente, der Mangel an Luftperspective und Farbengefühl.

Ucellos Fresken sind grösstenteils verloren; aber zwei Tafelbilder, Reiterschlachten1 von sehr

übler Erhaltung, bilden eine passende Illustration zu jenen schriftlichen Nachrichten. Eine gewisse

Entwicklung lässt sich an ihnen wahrnehmen. Die Hintergründe stellen Hügel dar mit höheren Aus-

läufern, rückspringenden Einbuchtungen

und Mulden, die von der Bühne des Vor-

dergrundes scharf getrennt sind. Der

Maler ist so sehr von der Fülle des

Stoffes befangen, dass er seinen Blick

auf den unteren Theil des Höhenzuges

beschränkt, seine Gipfel und die Luft

darüber ganz weglässt. Auf der soge-

nannten »Schlacht von San Egidio«

gleichen die Höhen Pappkästen, die

schrägen, kaum gewellten Abhänge

stossen in scharfen Kanten zusammen.

Der Boden ist einförmig, ohne Charak-

teristik seiner Beschaffenheit und spär-

lich bewachsen. Die Tradition aus dem

Trecento schimmert deutlich genug

durch. Diese unbeholfene Art, der

Bodenform in grossen Zügen gerecht

zu werden, ist nicht etwa eine Eigenheit Ucellos sondern ein Entwicklungsstadium, das auch Fr. Pe-

sellino,2 Fiesole,3 Piero dei Franceschi,4 Gozzoli5 durchzumachen hatten.

Auf der »Reiterschlacht« in den Uffizien hat sich Ucello ganz von der Ueberlieferung frei-

gemacht. Der flache Berghang vertieft sich gut; über seine bucklige Oberfläche laufen Raine, die mit

hohen Grasstauden bewachsen und mit breitästigen Oelbäumen besetzt sind, um sorglich beackerte

Felder mit parallelen Furchen, an deren Verkürzung der Maler seine Fertigkeit in der Perspective

zeigt. Banden Gewappneter durchstreifen das Hügelland als Staffage. Hier sind Vasaris »campi arati,

fossati ed altre minuzie della natura« wirklichkeitsgetreu und trocken abgeschildert.6

So gewöhnlich uns diese Landschaften dünken, auf die Zeitgenossen haben sie grossen Einfluss

gehabt. Die Aecker mit den perspectivisch verkürzten Furchen oder regelmässig gesetzten Pflänzlein,

mit ihrer Umrahmung von Buschreihen oder Strassen, die von Alleen begleitet sind, werden ein stän-

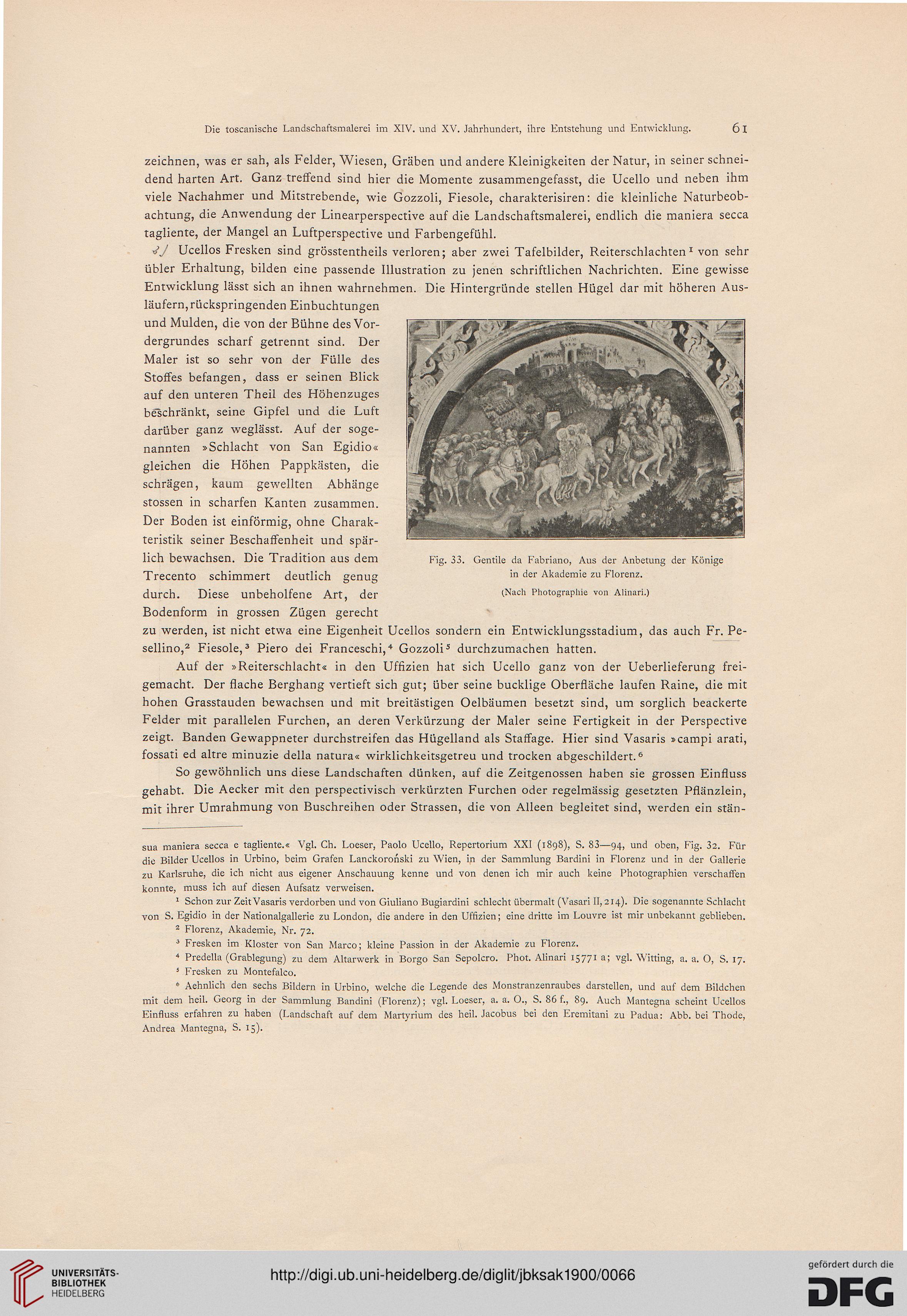

Fig. 33. Gentile da Fabriano, Aus der Anbetung der Könige

in der Akademie zu Florenz.

(Nach Photographie von Alinari.)

sua maniera secca e tagliente.« Vgl. Ch. Loeser, Paolo Ucello, Repertorium XXI (1898), S. 83—94, und oben, Fig. 32. Für

die Bilder Ucellos in Urbino, beim Grafen Lanckoronski zu Wien, in der Sammlung Bardini in Florenz und in der Gallerie

zu Karlsruhe, die ich nicht aus eigener Anschauung kenne und von denen ich mir auch keine Photographien verschaffen

konnte, muss ich auf diesen Aufsatz verweisen.

1 Schon zur Zeit Vasaris verdorben und von Giuliano Bugiardini schlecht übermalt (Vasari 11,214). Die sogenannte Schlacht

von S. Egidio in der Nationalgallerie zu London, die andere in den Uffizien; eine dritte im Louvre ist mir unbekannt geblieben.

2 Florenz, Akademie, Nr. 72.

3 Fresken im Kloster von San Marco; kleine Passion in der Akademie zu Florenz.

4 Predella (Grablegung) zu dem Altarwerk in Borgo San Sepolcro. Phot. Alinari 15 771 a; vgl. Witting, a. a. O, S. 17.

5 Fresken zu Montefalco.

6 Aehnlich den sechs Bildern in Urbino, welche die Legende des Monstranzenraubes darstellen, und auf dem Bildchen

mit dem heil. Georg in der Sammlung Bandini (Florenz); vgl. Loeser, a. a. O., S. 86 f., 89. Auch Mantegna scheint Ucellos

Einfluss erfahren zu haben (Landschaft auf dem Martyrium des heil. Jacobus bei den Eremitani zu Padua: Abb. bei Thode,

Andrea Mantegna, S. 15).

61

zeichnen, was er sah, als Felder, Wiesen, Gräben und andere Kleinigkeiten der Natur, in seiner schnei-

dend harten Art. Ganz treffend sind hier die Momente zusammengefasst, die Ucello und neben ihm

viele Nachahmer und Mitstrebende, wie Gozzoli, Fiesole, charakterisiren: die kleinliche Naturbeob-

achtung, die Anwendung der Linearperspective auf die Landschaftsmalerei, endlich die maniera secca

tagliente, der Mangel an Luftperspective und Farbengefühl.

Ucellos Fresken sind grösstenteils verloren; aber zwei Tafelbilder, Reiterschlachten1 von sehr

übler Erhaltung, bilden eine passende Illustration zu jenen schriftlichen Nachrichten. Eine gewisse

Entwicklung lässt sich an ihnen wahrnehmen. Die Hintergründe stellen Hügel dar mit höheren Aus-

läufern, rückspringenden Einbuchtungen

und Mulden, die von der Bühne des Vor-

dergrundes scharf getrennt sind. Der

Maler ist so sehr von der Fülle des

Stoffes befangen, dass er seinen Blick

auf den unteren Theil des Höhenzuges

beschränkt, seine Gipfel und die Luft

darüber ganz weglässt. Auf der soge-

nannten »Schlacht von San Egidio«

gleichen die Höhen Pappkästen, die

schrägen, kaum gewellten Abhänge

stossen in scharfen Kanten zusammen.

Der Boden ist einförmig, ohne Charak-

teristik seiner Beschaffenheit und spär-

lich bewachsen. Die Tradition aus dem

Trecento schimmert deutlich genug

durch. Diese unbeholfene Art, der

Bodenform in grossen Zügen gerecht

zu werden, ist nicht etwa eine Eigenheit Ucellos sondern ein Entwicklungsstadium, das auch Fr. Pe-

sellino,2 Fiesole,3 Piero dei Franceschi,4 Gozzoli5 durchzumachen hatten.

Auf der »Reiterschlacht« in den Uffizien hat sich Ucello ganz von der Ueberlieferung frei-

gemacht. Der flache Berghang vertieft sich gut; über seine bucklige Oberfläche laufen Raine, die mit

hohen Grasstauden bewachsen und mit breitästigen Oelbäumen besetzt sind, um sorglich beackerte

Felder mit parallelen Furchen, an deren Verkürzung der Maler seine Fertigkeit in der Perspective

zeigt. Banden Gewappneter durchstreifen das Hügelland als Staffage. Hier sind Vasaris »campi arati,

fossati ed altre minuzie della natura« wirklichkeitsgetreu und trocken abgeschildert.6

So gewöhnlich uns diese Landschaften dünken, auf die Zeitgenossen haben sie grossen Einfluss

gehabt. Die Aecker mit den perspectivisch verkürzten Furchen oder regelmässig gesetzten Pflänzlein,

mit ihrer Umrahmung von Buschreihen oder Strassen, die von Alleen begleitet sind, werden ein stän-

Fig. 33. Gentile da Fabriano, Aus der Anbetung der Könige

in der Akademie zu Florenz.

(Nach Photographie von Alinari.)

sua maniera secca e tagliente.« Vgl. Ch. Loeser, Paolo Ucello, Repertorium XXI (1898), S. 83—94, und oben, Fig. 32. Für

die Bilder Ucellos in Urbino, beim Grafen Lanckoronski zu Wien, in der Sammlung Bardini in Florenz und in der Gallerie

zu Karlsruhe, die ich nicht aus eigener Anschauung kenne und von denen ich mir auch keine Photographien verschaffen

konnte, muss ich auf diesen Aufsatz verweisen.

1 Schon zur Zeit Vasaris verdorben und von Giuliano Bugiardini schlecht übermalt (Vasari 11,214). Die sogenannte Schlacht

von S. Egidio in der Nationalgallerie zu London, die andere in den Uffizien; eine dritte im Louvre ist mir unbekannt geblieben.

2 Florenz, Akademie, Nr. 72.

3 Fresken im Kloster von San Marco; kleine Passion in der Akademie zu Florenz.

4 Predella (Grablegung) zu dem Altarwerk in Borgo San Sepolcro. Phot. Alinari 15 771 a; vgl. Witting, a. a. O, S. 17.

5 Fresken zu Montefalco.

6 Aehnlich den sechs Bildern in Urbino, welche die Legende des Monstranzenraubes darstellen, und auf dem Bildchen

mit dem heil. Georg in der Sammlung Bandini (Florenz); vgl. Loeser, a. a. O., S. 86 f., 89. Auch Mantegna scheint Ucellos

Einfluss erfahren zu haben (Landschaft auf dem Martyrium des heil. Jacobus bei den Eremitani zu Padua: Abb. bei Thode,

Andrea Mantegna, S. 15).