72 Wolfgang Kallah.

hilfen ermessen. Aber neben der stattlichen Reihe der Florentiner D. Ghirlandajo, Cosimo Roselli und

Botticelli behaupten sich die Umbrer als geschlossene Gruppe von eigenthümlichem Gepräge. Alle

Fresken haben Landschaftshintergründe, die in der ganzen Malerei der Renaissance auf monumentalen

Werken nie wieder zu einer solchen Ausdehnung gelangt sind. Man muss zu der Decke Michelangelos

aufblicken, um dieses Moment würdigen zu lernen.

Suchen wir uns die Merkmale des neuen Stiles auf diesen Werken an der Behandlung der Mo-

tive klarzumachen.

Ghirlandajo und Botticelli wirthschaften mit längst geläufigen Motiven: dem Flussthale, dem

Meere; jener steigert sie durch breite einheitliche Entwicklung, dieser durch eine fast gesuchte Einheit

der Linienführung und Raumgebung (»Bestrafung der Rotte Korah«). Auf dem Fresco Botticellis, das das

Leben Mosis erzählt, konnte sich die Landschaft wegen der Ueberfüllung des Bildes mit sieben verschie-

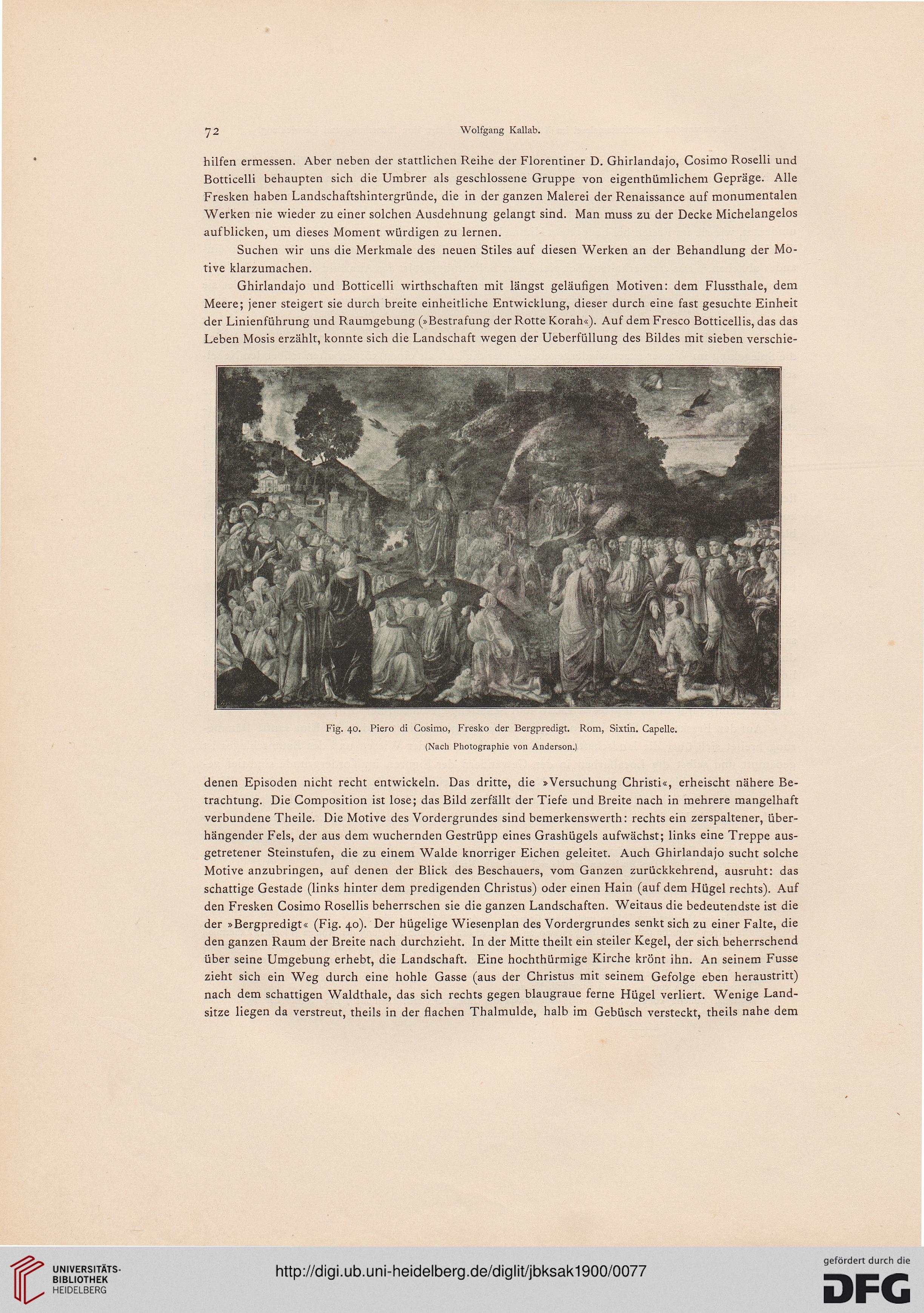

Fig. 40. Piero di Cosimo, Fresko der Bergpredigt. Rom, Sixtin. Capelle.

(Nach Photographie von Anderson.)

denen Episoden nicht recht entwickeln. Das dritte, die »Versuchung Christi«, erheischt nähere Be-

trachtung. Die Composition ist lose; das Bild zerfällt der Tiefe und Breite nach in mehrere mangelhaft

verbundene Theile. Die Motive des Vordergrundes sind bemerkenswerth: rechts ein zerspaltener, über-

hängender Fels, der aus dem wuchernden Gestrüpp eines Grashügels aufwächst; links eine Treppe aus-

getretener Steinstufen, die zu einem Walde knorriger Eichen geleitet. Auch Ghirlandajo sucht solche

Motive anzubringen, auf denen der Blick des Beschauers, vom Ganzen zurückkehrend, ausruht: das

schattige Gestade (links hinter dem predigenden Christus) oder einen Hain (auf dem Hügel rechts). Auf

den Fresken Cosimo Rosellis beherrschen sie die ganzen Landschaften. Weitaus die bedeutendste ist die

der »Bergpredigt« (Fig. 40). Der hügelige Wiesenplan des Vordergrundes senkt sich zu einer Falte, die

den ganzen Raum der Breite nach durchzieht. In der Mitte theilt ein steiler Kegel, der sich beherrschend

über seine Umgebung erhebt, die Landschaft. Eine hochthürmige Kirche krönt ihn. An seinem Fusse

zieht sich ein Weg durch eine hohle Gasse (aus der Christus mit seinem Gefolge eben heraustritt)

nach dem schattigen Waldthale, das sich rechts gegen blaugraue ferne Hügel verliert. Wenige Land-

sitze liegen da verstreut, theils in der flachen Thalmulde, halb im Gebüsch versteckt, theils nahe dem

hilfen ermessen. Aber neben der stattlichen Reihe der Florentiner D. Ghirlandajo, Cosimo Roselli und

Botticelli behaupten sich die Umbrer als geschlossene Gruppe von eigenthümlichem Gepräge. Alle

Fresken haben Landschaftshintergründe, die in der ganzen Malerei der Renaissance auf monumentalen

Werken nie wieder zu einer solchen Ausdehnung gelangt sind. Man muss zu der Decke Michelangelos

aufblicken, um dieses Moment würdigen zu lernen.

Suchen wir uns die Merkmale des neuen Stiles auf diesen Werken an der Behandlung der Mo-

tive klarzumachen.

Ghirlandajo und Botticelli wirthschaften mit längst geläufigen Motiven: dem Flussthale, dem

Meere; jener steigert sie durch breite einheitliche Entwicklung, dieser durch eine fast gesuchte Einheit

der Linienführung und Raumgebung (»Bestrafung der Rotte Korah«). Auf dem Fresco Botticellis, das das

Leben Mosis erzählt, konnte sich die Landschaft wegen der Ueberfüllung des Bildes mit sieben verschie-

Fig. 40. Piero di Cosimo, Fresko der Bergpredigt. Rom, Sixtin. Capelle.

(Nach Photographie von Anderson.)

denen Episoden nicht recht entwickeln. Das dritte, die »Versuchung Christi«, erheischt nähere Be-

trachtung. Die Composition ist lose; das Bild zerfällt der Tiefe und Breite nach in mehrere mangelhaft

verbundene Theile. Die Motive des Vordergrundes sind bemerkenswerth: rechts ein zerspaltener, über-

hängender Fels, der aus dem wuchernden Gestrüpp eines Grashügels aufwächst; links eine Treppe aus-

getretener Steinstufen, die zu einem Walde knorriger Eichen geleitet. Auch Ghirlandajo sucht solche

Motive anzubringen, auf denen der Blick des Beschauers, vom Ganzen zurückkehrend, ausruht: das

schattige Gestade (links hinter dem predigenden Christus) oder einen Hain (auf dem Hügel rechts). Auf

den Fresken Cosimo Rosellis beherrschen sie die ganzen Landschaften. Weitaus die bedeutendste ist die

der »Bergpredigt« (Fig. 40). Der hügelige Wiesenplan des Vordergrundes senkt sich zu einer Falte, die

den ganzen Raum der Breite nach durchzieht. In der Mitte theilt ein steiler Kegel, der sich beherrschend

über seine Umgebung erhebt, die Landschaft. Eine hochthürmige Kirche krönt ihn. An seinem Fusse

zieht sich ein Weg durch eine hohle Gasse (aus der Christus mit seinem Gefolge eben heraustritt)

nach dem schattigen Waldthale, das sich rechts gegen blaugraue ferne Hügel verliert. Wenige Land-

sitze liegen da verstreut, theils in der flachen Thalmulde, halb im Gebüsch versteckt, theils nahe dem