76

Wolfgang Kallab.

lichten Horizont absetzen. Die sonderbaren Felsmassive, die hier im Mittelgrunde,

wie um die Monotonie der Landschaft zu beleben, aufgerichtet sind, erfüllen

auch einen technischen Zweck: sie werfen durch die Ueberschneidung

die Ferne zurück.

Neben diesen allgemeinen Zügen treten die individuellen

Eigenheiten, wenigstens in der Sixtina, in den Schatten, so

dass wir von der Beschreibung der einzelnen Land-

schaften absehen können.

Die Fresken der Sixtinischen Kapelle bilden

einen Markstein in der Geschichte der Land-

schaftsmalerei. Zum ersten Male bricht sich

auf einem monumentalen Werke die Auf-

fassung Bahn, die wir mit einem geläu-

figen Schlagwort als »paysage intime«

bezeichnen. Die Landschaft entwächst

früher als die historische Kunst dem

einseitigen Naturalismus und wird

zu einem Abbild der heimischen

Natur der Maler nach ihrem Stim-

mungsgehalt.

Die fernere Entwicklung

knüpft sich an die Umbrer, die,

durch viele gemeinsame Züge

verbunden, als Schule auftreten,

und an die Florentiner, unter

denen sich verschieden ge-

artete künstlerische Persön-

lichkeiten ausprägen.1 Der in

den Fresken der Sixtina an-

gedeutete Gegensatz der Auf-

fassungsweise bildet sich im

Laufe der Zeit schärfer aus: die Umbrer wirken durch Einheitlichkeit und den Zauber der Beleuchtung

und Luftperspective, die Florentiner durch die Intimität der Beobachtung und der Motive. Da die umbri-

sche Schule im letzten Jahrzehnt des Quattrocento namhaften Einfluss auf mehrere florentinische Maler

übt, nehme ich sie voraus.

Ihre beiden Hauptmeister, Pinturicchio und Perugino, sind auch die einzigen selbständigen

Landschaftsmaler.

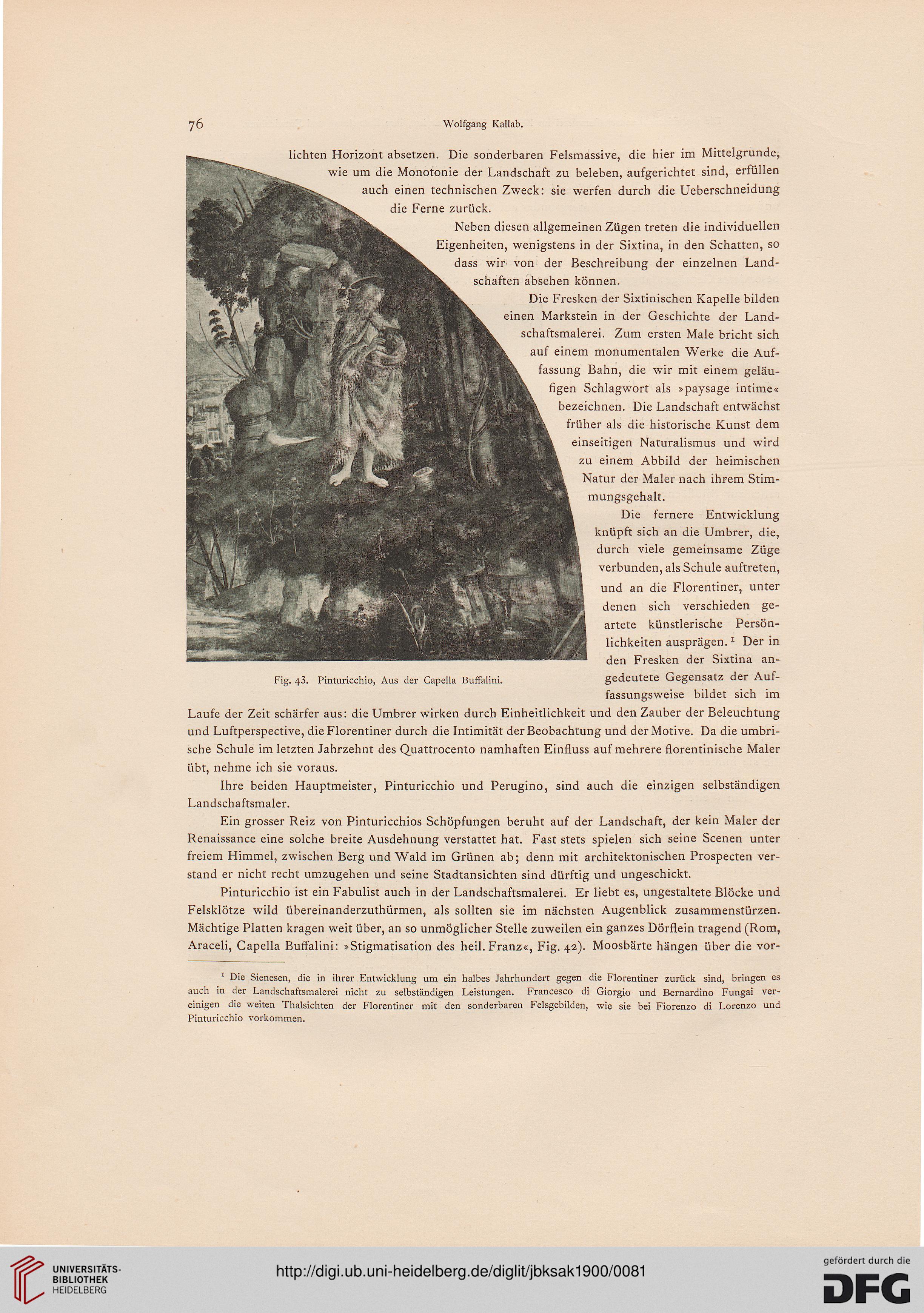

Ein grosser Reiz von Pinturicchios Schöpfungen beruht auf der Landschaft, der kein Maler der

Renaissance eine solche breite Ausdehnung verstattet hat. Fast stets spielen sich seine Scenen unter

freiem Himmel, zwischen Berg und Wald im Grünen ab; denn mit architektonischen Prospecten ver-

stand er nicht recht umzugehen und seine Stadtansichten sind dürftig und ungeschickt.

Pinturicchio ist ein Fabulist auch in der Landschaftsmalerei. Er liebt es, ungestaltete Blöcke und

Felsklötze wild übereinanderzuthürmen, als sollten sie im nächsten Augenblick zusammenstürzen.

Mächtige Platten kragen weit über, an so unmöglicher Stelle zuweilen ein ganzes Dörflein tragend (Rom,

Araceli, Capella Buffalini: »Stigmatisation des heil. Franz«, Fig. 42). Moosbärte hängen über die vor-

Fig. 43. Pinturicchio, Aus der Capella Buffalini.

1 Die Sienesen, die in ihrer Entwicklung um ein halbes Jahrhundert gegen die Florentiner zurück sind, bringen es

auch in der Landschaftsmalerei nicht zu selbständigen Leistungen. Francesco di Giorgio und Bernardino Fungai ver-

einigen die weiten Thalsichten der Florentiner mit den sonderbaren Felsgebilden, wie sie bei Fiorenzo di Lorenzo und

Pinturicchio vorkommen.

Wolfgang Kallab.

lichten Horizont absetzen. Die sonderbaren Felsmassive, die hier im Mittelgrunde,

wie um die Monotonie der Landschaft zu beleben, aufgerichtet sind, erfüllen

auch einen technischen Zweck: sie werfen durch die Ueberschneidung

die Ferne zurück.

Neben diesen allgemeinen Zügen treten die individuellen

Eigenheiten, wenigstens in der Sixtina, in den Schatten, so

dass wir von der Beschreibung der einzelnen Land-

schaften absehen können.

Die Fresken der Sixtinischen Kapelle bilden

einen Markstein in der Geschichte der Land-

schaftsmalerei. Zum ersten Male bricht sich

auf einem monumentalen Werke die Auf-

fassung Bahn, die wir mit einem geläu-

figen Schlagwort als »paysage intime«

bezeichnen. Die Landschaft entwächst

früher als die historische Kunst dem

einseitigen Naturalismus und wird

zu einem Abbild der heimischen

Natur der Maler nach ihrem Stim-

mungsgehalt.

Die fernere Entwicklung

knüpft sich an die Umbrer, die,

durch viele gemeinsame Züge

verbunden, als Schule auftreten,

und an die Florentiner, unter

denen sich verschieden ge-

artete künstlerische Persön-

lichkeiten ausprägen.1 Der in

den Fresken der Sixtina an-

gedeutete Gegensatz der Auf-

fassungsweise bildet sich im

Laufe der Zeit schärfer aus: die Umbrer wirken durch Einheitlichkeit und den Zauber der Beleuchtung

und Luftperspective, die Florentiner durch die Intimität der Beobachtung und der Motive. Da die umbri-

sche Schule im letzten Jahrzehnt des Quattrocento namhaften Einfluss auf mehrere florentinische Maler

übt, nehme ich sie voraus.

Ihre beiden Hauptmeister, Pinturicchio und Perugino, sind auch die einzigen selbständigen

Landschaftsmaler.

Ein grosser Reiz von Pinturicchios Schöpfungen beruht auf der Landschaft, der kein Maler der

Renaissance eine solche breite Ausdehnung verstattet hat. Fast stets spielen sich seine Scenen unter

freiem Himmel, zwischen Berg und Wald im Grünen ab; denn mit architektonischen Prospecten ver-

stand er nicht recht umzugehen und seine Stadtansichten sind dürftig und ungeschickt.

Pinturicchio ist ein Fabulist auch in der Landschaftsmalerei. Er liebt es, ungestaltete Blöcke und

Felsklötze wild übereinanderzuthürmen, als sollten sie im nächsten Augenblick zusammenstürzen.

Mächtige Platten kragen weit über, an so unmöglicher Stelle zuweilen ein ganzes Dörflein tragend (Rom,

Araceli, Capella Buffalini: »Stigmatisation des heil. Franz«, Fig. 42). Moosbärte hängen über die vor-

Fig. 43. Pinturicchio, Aus der Capella Buffalini.

1 Die Sienesen, die in ihrer Entwicklung um ein halbes Jahrhundert gegen die Florentiner zurück sind, bringen es

auch in der Landschaftsmalerei nicht zu selbständigen Leistungen. Francesco di Giorgio und Bernardino Fungai ver-

einigen die weiten Thalsichten der Florentiner mit den sonderbaren Felsgebilden, wie sie bei Fiorenzo di Lorenzo und

Pinturicchio vorkommen.