Ein Kunstsammler im alten Wien.

277

Bruchstellen des Torsos widerlegt. Ihre Verwitterung lehrt, dass die Statue bei ihrer Auffindung nicht

vollständiger war und dass ihr schon unter der Erde Kopf und Arme fehlten.1 Auch hat Ludwig Ur-

lichs daraufhingewiesen,2 dass Ulisse Aldroandi im Jahre 1562 sie unter den Antiken im Palaste des

Kardinals Ridolfo da Carpi zu Rom gesehen, als einen nackten knieenden Jüngling von grosser Schön-

heit aber ohne Kopf und Arme beschrieben und auf einen Niobiden oder Verwundeten gedeutet hatte.

Aus seither veröffentlichten Dokumenten 3 wissen wir, dass die antiken Bildwerke aus der Hinterlassen-

schaft des Kardinals von Alfonso II. von Ferrara 1571 angekauft wurden und dass dessen Vetter und

Erbe Cesare d'Este, durch die Soldaten des Papstes

aus Ferrara verjagt und in seiner Herrschaft auf

das Reichslehen Modena eingeschränkt, willig das

Beste aus dem reichen Kunstschatze seines Ge-

schlechtes gab, um sich der Gunst des Kaisers zu

versichern.4 Als Rudolf II. den Maler Hans von

Achen i6o3 nach Italien sandte, erhielt dieser in

Modena für ihn nebst vielen anderen Kunstwerken

thatsächlich »eine antike Marmorstatue in natür-

licher Grösse ohne Kopf und Arme«, von der der

Chronist Spaccini versichert, dass sie von hervor-

ragend schöner Arbeit (eccellentissima) sei, und in

dem Briefe, in dem der Maler von Prag aus am

27. Juni 1604 dem Herzoge den Empfang seiner Ge-

schenke an den Kaiser bestätigt, wird ihrer noch-

mals gedacht: quel nudo grande al naturale.5 Un-

zweifelhaft ist hier stets vom »Ilioneus« die Rede.

Die trübe Quelle dagegen, aus der Josef Svätek6

die Nachricht schöpfte, Hans von Achen hätte ^

den Torso bei einem jüdischen Antiquar in Rom

erspäht und für 22.000 oder gar 34.000 Dukaten

erstanden, vermochte ich nicht wiederaufzufinden.

Das herrliche Bruchstück, so wie es aus der

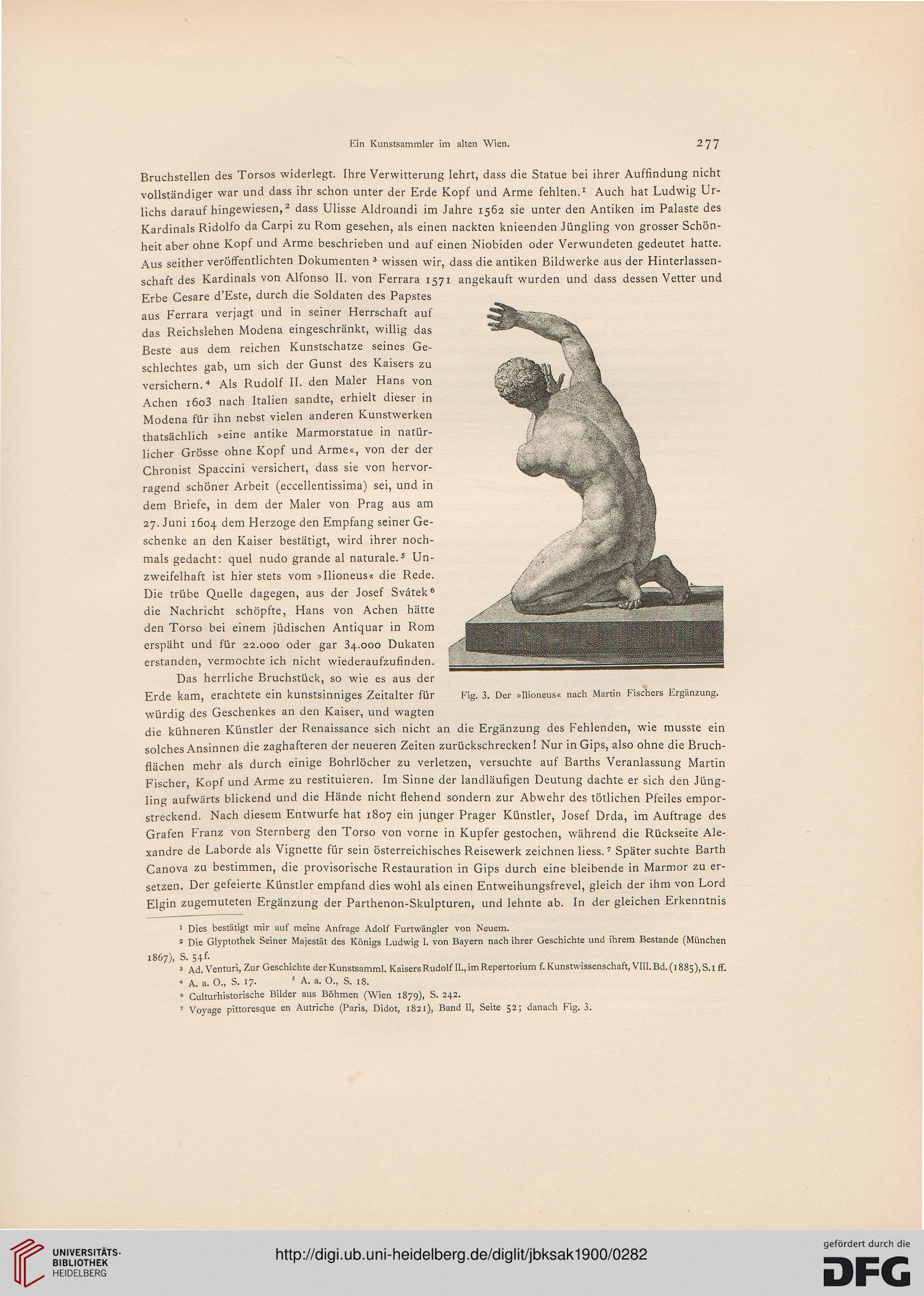

Erde kam, erachtete ein kunstsinniges Zeitalter für Fig. 3. Der »Ilioneus« nach Martin Fischers Ergänzung,

würdig des Geschenkes an den Kaiser, und wagten

die kühneren Künstler der Renaissance sich nicht an die Ergänzung des Fehlenden, wie musste ein

solches Ansinnen die zaghafteren der neueren Zeiten zurückschrecken! Nur in Gips, also ohne die Bruch-

flächen mehr als durch einige Bohrlöcher zu verletzen, versuchte auf Barths Veranlassung Martin

Fischer, Kopf und Arme zu restituieren. Im Sinne der landläufigen Deutung dachte er sich den Jüng-

ling aufwärts blickend und die Hände nicht flehend sondern zur Abwehr des tötlichen Pfeiles empor-

streckend. Nach diesem Entwürfe hat 1807 ein junger Prager Künstler, Josef Drda, im Auftrage des

Grafen Franz von Sternberg den Torso von vorne in Kupfer gestochen, während die Rückseite Ale-

xandre de Laborde als Vignette für sein österreichisches Reisewerk zeichnen liess.7 Später suchte Barth

Canova zu bestimmen, die provisorische Restauration in Gips durch eine bleibende in Marmor zu er-

setzen. Der gefeierte Künstler empfand dies wohl als einen Entweihungsfrevel, gleich der ihm von Lord

Elgin zugemuteten Ergänzung der Parthenon-Skulpturen, und lehnte ab. In der gleichen Erkenntnis

1 Dies bestätigt mir auf meine Anfrage Adolf Furtwängler von Neuem.

3 Die Glyptothek Seiner Majestät des Königs Ludwig I. von Bayern nach ihrer Geschichte und ihrem Bestände (München

1867), S. S4f.

3 Ad. Venturi, Zur Geschichte der Kunstsamml. Kaisers Rudolf II., im Repertorium f. Kunstwissenschaft, VIII. Bd. (1885), S. I ff.

4 A. a. O., S. 17. 5 A. a. O., S. 18.

6 Culturhistorische Bilder aus Böhmen (Wien 1879), S. 242.

' Voyage pittoresque en Autriche (Paris, Didot, 1821), Band II, Seite 52; danach Fig. 3.

277

Bruchstellen des Torsos widerlegt. Ihre Verwitterung lehrt, dass die Statue bei ihrer Auffindung nicht

vollständiger war und dass ihr schon unter der Erde Kopf und Arme fehlten.1 Auch hat Ludwig Ur-

lichs daraufhingewiesen,2 dass Ulisse Aldroandi im Jahre 1562 sie unter den Antiken im Palaste des

Kardinals Ridolfo da Carpi zu Rom gesehen, als einen nackten knieenden Jüngling von grosser Schön-

heit aber ohne Kopf und Arme beschrieben und auf einen Niobiden oder Verwundeten gedeutet hatte.

Aus seither veröffentlichten Dokumenten 3 wissen wir, dass die antiken Bildwerke aus der Hinterlassen-

schaft des Kardinals von Alfonso II. von Ferrara 1571 angekauft wurden und dass dessen Vetter und

Erbe Cesare d'Este, durch die Soldaten des Papstes

aus Ferrara verjagt und in seiner Herrschaft auf

das Reichslehen Modena eingeschränkt, willig das

Beste aus dem reichen Kunstschatze seines Ge-

schlechtes gab, um sich der Gunst des Kaisers zu

versichern.4 Als Rudolf II. den Maler Hans von

Achen i6o3 nach Italien sandte, erhielt dieser in

Modena für ihn nebst vielen anderen Kunstwerken

thatsächlich »eine antike Marmorstatue in natür-

licher Grösse ohne Kopf und Arme«, von der der

Chronist Spaccini versichert, dass sie von hervor-

ragend schöner Arbeit (eccellentissima) sei, und in

dem Briefe, in dem der Maler von Prag aus am

27. Juni 1604 dem Herzoge den Empfang seiner Ge-

schenke an den Kaiser bestätigt, wird ihrer noch-

mals gedacht: quel nudo grande al naturale.5 Un-

zweifelhaft ist hier stets vom »Ilioneus« die Rede.

Die trübe Quelle dagegen, aus der Josef Svätek6

die Nachricht schöpfte, Hans von Achen hätte ^

den Torso bei einem jüdischen Antiquar in Rom

erspäht und für 22.000 oder gar 34.000 Dukaten

erstanden, vermochte ich nicht wiederaufzufinden.

Das herrliche Bruchstück, so wie es aus der

Erde kam, erachtete ein kunstsinniges Zeitalter für Fig. 3. Der »Ilioneus« nach Martin Fischers Ergänzung,

würdig des Geschenkes an den Kaiser, und wagten

die kühneren Künstler der Renaissance sich nicht an die Ergänzung des Fehlenden, wie musste ein

solches Ansinnen die zaghafteren der neueren Zeiten zurückschrecken! Nur in Gips, also ohne die Bruch-

flächen mehr als durch einige Bohrlöcher zu verletzen, versuchte auf Barths Veranlassung Martin

Fischer, Kopf und Arme zu restituieren. Im Sinne der landläufigen Deutung dachte er sich den Jüng-

ling aufwärts blickend und die Hände nicht flehend sondern zur Abwehr des tötlichen Pfeiles empor-

streckend. Nach diesem Entwürfe hat 1807 ein junger Prager Künstler, Josef Drda, im Auftrage des

Grafen Franz von Sternberg den Torso von vorne in Kupfer gestochen, während die Rückseite Ale-

xandre de Laborde als Vignette für sein österreichisches Reisewerk zeichnen liess.7 Später suchte Barth

Canova zu bestimmen, die provisorische Restauration in Gips durch eine bleibende in Marmor zu er-

setzen. Der gefeierte Künstler empfand dies wohl als einen Entweihungsfrevel, gleich der ihm von Lord

Elgin zugemuteten Ergänzung der Parthenon-Skulpturen, und lehnte ab. In der gleichen Erkenntnis

1 Dies bestätigt mir auf meine Anfrage Adolf Furtwängler von Neuem.

3 Die Glyptothek Seiner Majestät des Königs Ludwig I. von Bayern nach ihrer Geschichte und ihrem Bestände (München

1867), S. S4f.

3 Ad. Venturi, Zur Geschichte der Kunstsamml. Kaisers Rudolf II., im Repertorium f. Kunstwissenschaft, VIII. Bd. (1885), S. I ff.

4 A. a. O., S. 17. 5 A. a. O., S. 18.

6 Culturhistorische Bilder aus Böhmen (Wien 1879), S. 242.

' Voyage pittoresque en Autriche (Paris, Didot, 1821), Band II, Seite 52; danach Fig. 3.