4i

5. Nr. 1174 derselben Bibliothek: Psalterium monasticum

chorale ordinis Cisterciensis.

6. Nr. i8i3 derselben Bibliothek: Liber choralis ordinis Cister-

ciensis.

7. Nr. 1835 derselben Bibliothek: Capitulare et orationale ordi-

nis Cisterciensis.

Alle diese Handschriften, die zum Theil sicher, zum Theil

wahrscheinlich aus dem Kloster Mariensaal in Altbrünn stammen,

wurden auf Befehl der Königin Elisabeth, Witwe nach den Königen

Wenzel und Rudolf, hergestellt. Die interessante, etwas abenteuerliche

Frau spielte in der politischen Geschichte Böhmens eine nicht unbe-

deutende Rolle, im Jahre i323 zog sie sich in das von ihr begründete

Cistercienserinnenkloster Mariensaal in Altbrünn zurück und lebte

dort bis zu ihrem Tode i333.

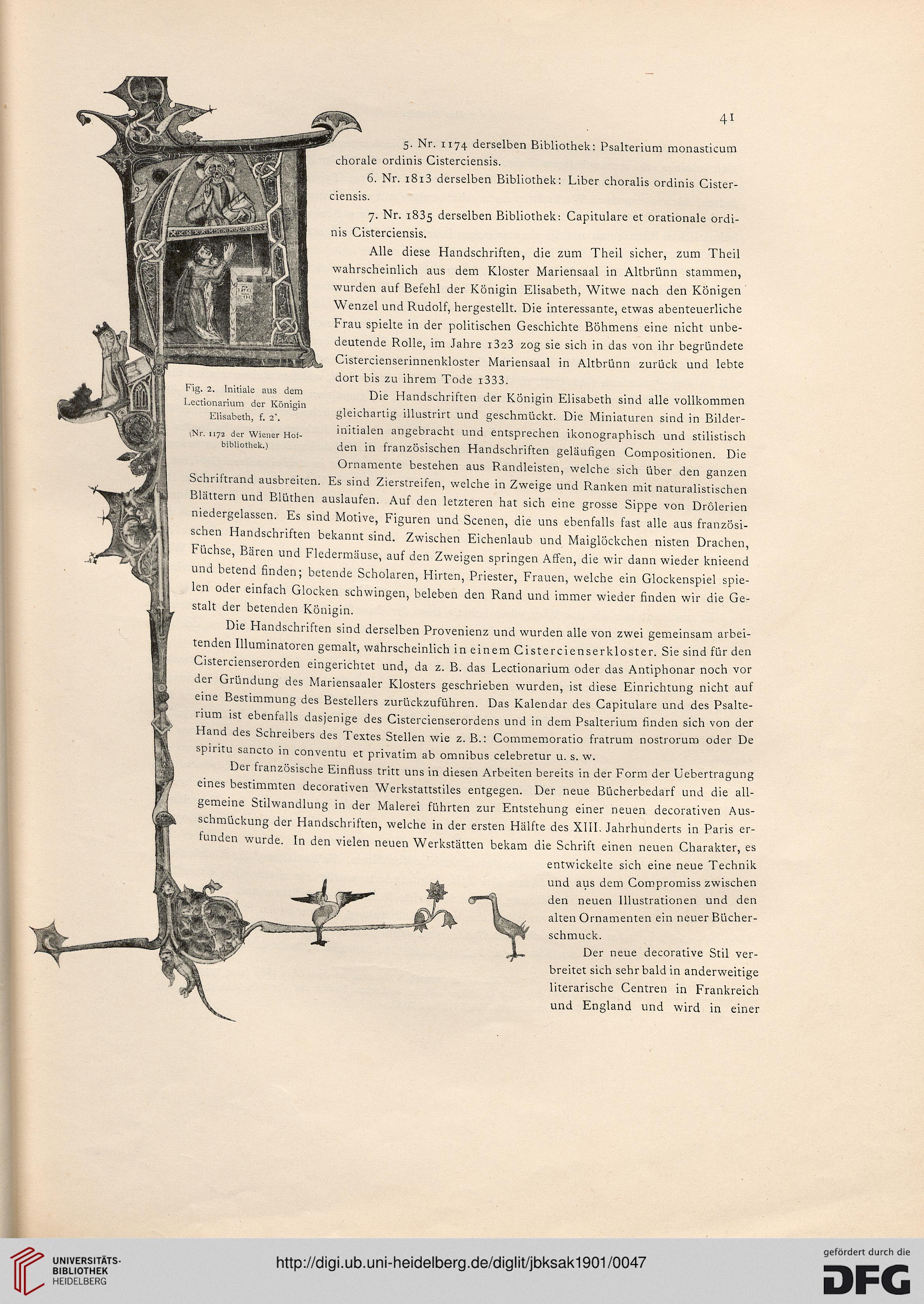

Die Handschriften der Königin Elisabeth sind alle vollkommen

gleichartig illustrirt und geschmückt. Die Miniaturen sind in Bilder-

initialen angebracht und entsprechen ikonographisch und stilistisch

den in französischen Handschriften geläufigen Compositionen. Die

Ornamente bestehen aus Randleisten, welche sich über den ganzen

Schriftrand ausbreiten. Es sind Zierstreifen, welche in Zweige und Ranken mit naturalistischen

Blättern und Blüthen auslaufen. Auf den letzteren hat sich eine grosse Sippe von Drolerien

niedergelassen. Es sind Motive, Figuren und Scenen, die uns ebenfalls fast alle aus französi-

schen Handschriften bekannt sind. Zwischen Eichenlaub und Maiglöckchen nisten Drachen,

Füchse, Bären und Fledermäuse, auf den Zweigen springen Affen, die wir dann wieder knieend

und betend finden; betende Scholaren, Hirten, Priester, Frauen, welche ein Glockenspiel spie-

len oder einfach Glocken schwingen, beleben den Rand und immer wieder finden wir die Ge-

stalt der betenden Königin.

Die Handschriften sind derselben Provenienz und wurden alle von zwei gemeinsam arbei-

tenden Illuminatoren gemalt, wahrscheinlich in einem Cistercienserkloster. Sie sind für den

Cistercienserorden eingerichtet und, da z. B. das Lectionarium oder das Antiphonar noch vor

der Gründung des Mariensaaler Klosters geschrieben wurden, ist diese Einrichtung nicht auf

eine Bestimmung des Bestellers zurückzuführen. Das Kalendar des Capitulare und des Psalte-

rium ist ebenfalls dasjenige des Cistercienserordens und in dem Psalterium finden sich von der

Hand des Schreibers des Textes Stellen wie z. B.: Commemoratio fratrum nostrorum oder De

spiritu sancto in conventu et privatim ab Omnibus celebretur u. s. w.

Der französische Einfluss tritt uns in diesen Arbeiten bereits in der Form der Uebertragung

eines bestimmten decorativen Werkstattstiles entgegen. Der neue Bücherbedarf und die all-

gemeine Stilwandlung in der Malerei führten zur Entstehung einer neuen decorativen Aus-

schmückung der Handschriften, welche in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts in Paris er-

funden wurde. In den vielen neuen Werkstätten bekam die Schrift einen neuen Charakter, es

entwickelte sich eine neue Technik

und aus dem Compromiss zwischen

den neuen Illustrationen und den

alten Ornamenten ein neuer Bücher-

schmuck.

Der neue decorative Stil ver-

breitet sich sehr bald in anderweitige

literarische Centren in Frankreich

und England und wird in einer

5. Nr. 1174 derselben Bibliothek: Psalterium monasticum

chorale ordinis Cisterciensis.

6. Nr. i8i3 derselben Bibliothek: Liber choralis ordinis Cister-

ciensis.

7. Nr. 1835 derselben Bibliothek: Capitulare et orationale ordi-

nis Cisterciensis.

Alle diese Handschriften, die zum Theil sicher, zum Theil

wahrscheinlich aus dem Kloster Mariensaal in Altbrünn stammen,

wurden auf Befehl der Königin Elisabeth, Witwe nach den Königen

Wenzel und Rudolf, hergestellt. Die interessante, etwas abenteuerliche

Frau spielte in der politischen Geschichte Böhmens eine nicht unbe-

deutende Rolle, im Jahre i323 zog sie sich in das von ihr begründete

Cistercienserinnenkloster Mariensaal in Altbrünn zurück und lebte

dort bis zu ihrem Tode i333.

Die Handschriften der Königin Elisabeth sind alle vollkommen

gleichartig illustrirt und geschmückt. Die Miniaturen sind in Bilder-

initialen angebracht und entsprechen ikonographisch und stilistisch

den in französischen Handschriften geläufigen Compositionen. Die

Ornamente bestehen aus Randleisten, welche sich über den ganzen

Schriftrand ausbreiten. Es sind Zierstreifen, welche in Zweige und Ranken mit naturalistischen

Blättern und Blüthen auslaufen. Auf den letzteren hat sich eine grosse Sippe von Drolerien

niedergelassen. Es sind Motive, Figuren und Scenen, die uns ebenfalls fast alle aus französi-

schen Handschriften bekannt sind. Zwischen Eichenlaub und Maiglöckchen nisten Drachen,

Füchse, Bären und Fledermäuse, auf den Zweigen springen Affen, die wir dann wieder knieend

und betend finden; betende Scholaren, Hirten, Priester, Frauen, welche ein Glockenspiel spie-

len oder einfach Glocken schwingen, beleben den Rand und immer wieder finden wir die Ge-

stalt der betenden Königin.

Die Handschriften sind derselben Provenienz und wurden alle von zwei gemeinsam arbei-

tenden Illuminatoren gemalt, wahrscheinlich in einem Cistercienserkloster. Sie sind für den

Cistercienserorden eingerichtet und, da z. B. das Lectionarium oder das Antiphonar noch vor

der Gründung des Mariensaaler Klosters geschrieben wurden, ist diese Einrichtung nicht auf

eine Bestimmung des Bestellers zurückzuführen. Das Kalendar des Capitulare und des Psalte-

rium ist ebenfalls dasjenige des Cistercienserordens und in dem Psalterium finden sich von der

Hand des Schreibers des Textes Stellen wie z. B.: Commemoratio fratrum nostrorum oder De

spiritu sancto in conventu et privatim ab Omnibus celebretur u. s. w.

Der französische Einfluss tritt uns in diesen Arbeiten bereits in der Form der Uebertragung

eines bestimmten decorativen Werkstattstiles entgegen. Der neue Bücherbedarf und die all-

gemeine Stilwandlung in der Malerei führten zur Entstehung einer neuen decorativen Aus-

schmückung der Handschriften, welche in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts in Paris er-

funden wurde. In den vielen neuen Werkstätten bekam die Schrift einen neuen Charakter, es

entwickelte sich eine neue Technik

und aus dem Compromiss zwischen

den neuen Illustrationen und den

alten Ornamenten ein neuer Bücher-

schmuck.

Der neue decorative Stil ver-

breitet sich sehr bald in anderweitige

literarische Centren in Frankreich

und England und wird in einer