232

Franz Wickhoff'.

Ein guter Zauberer brauchte nur eines der zierlichen Wesen aus der Tiefe zu rufen, dass es die

Schwelle überschritte und sich zu seinem Buche setzte, dass wir gleich einem Maler seine Staffelei vor

die Thür rücken könnten, damit er die Zahl jener Bilder vermehre.

Das Fenster hat freilich seine Verglasung verloren. Fenster mit durchsichtigen Scheiben zu ver-

sehen, war in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts noch ein grosser Luxus. Im Süden war die

Impanata noch lange überall üblich, ein mit Leinwand oder weissem Tuche überspannter Holzrahmen,

dessen Construction durch Raf-

faels darnach benanntem Bild

überall bekannt ist. Das Wort

Scheibe, das ich hier für eine

viereckige Glastafel gebrauchte,

zeigt, wie jung dieser Gebrauch

bei uns Deutschen ist; denn das

Wort ist formbezeichnend, es be-

deutet ein Rund nach der Gestal-

tung der alten runden Putzen-

scheiben. Diese Hessen wohl Licht

durch aber gestatteten keinen

Durchblick. Durch einen langen

Gebrauch ist das Wort Scheibe

zur Bezeichnung der Gattung ge-

worden, des Fensterglases näm-

lich, so dass wir heute ein recht-

eckig zugeschnittenes Glas eine

Scheibe nennen.

Die rautenförmige Vergla-

sung der Fenster auf den Halb-

figurenbildern habe ich nur noch

an einem Gebäude erhalten ge-

funden. Sollte es ein Zufall sein,

dass dieses Gebäude sich ebenfalls

an den Ufern der Loire, bald hätte

ich gesagt, im Lande der weibli-

chen Halbfiguren befindet? Es ist

die Kirche des Klosters Saint

Aignan in der Stadt Orleans,

auf einem Hügel an der Loire

gelegen.

Die gothische Kirche stammt

aus dem XV. Jahrhundert. Chor und Querhaus sind noch gut erhalten. Die hohen, breiten, viertheiligen

gothischen Fenster sind mit weissen Glastafeln gefüllt, die Tafeln sind als Rauten aufgestellt, jedes Fen-

ster ist mit einer Borte umgeben, worauf in gelben Tönen abwechselnd die Krone und die Lilien und

Tiara und das Wappen mit den gekreuzten Schlüsseln erscheinen, den König von Frankreich und

den Papst bezeichnend. Fänden wir ein Glasfenster mit dem Schlüsselwappen in Rom, wie ein solches

im Tambour von Santo Steffano rotondo zu finden ist, so müssten wir es in die Zeit Nicolaus V.

versetzen. Warum sollte es in Frankreich anders sein? Auch dort in Santo Steffano ist das farbige

Wappen in ein weisses Glasfenster eingesetzt. Es ist das XV. Jahrhundert eben die Zeit, wo lange nicht

überall und lange nicht überall durchgehends, aber hier und dort die farbigen Fenster des Mittelalters

durch weisse ersetzt werden.

BP*'

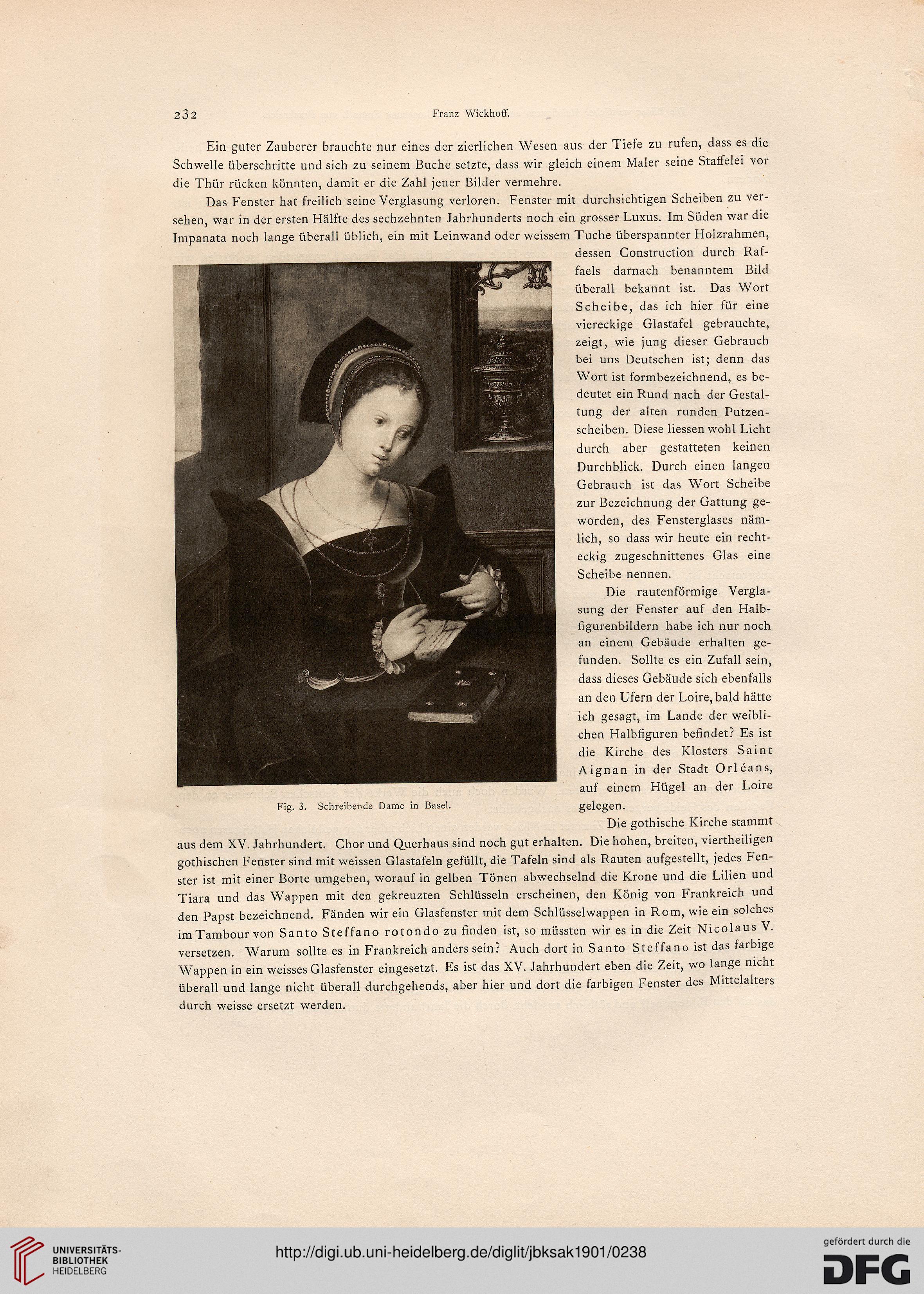

Fig. 3. Schreibende Dame in Basel.

Franz Wickhoff'.

Ein guter Zauberer brauchte nur eines der zierlichen Wesen aus der Tiefe zu rufen, dass es die

Schwelle überschritte und sich zu seinem Buche setzte, dass wir gleich einem Maler seine Staffelei vor

die Thür rücken könnten, damit er die Zahl jener Bilder vermehre.

Das Fenster hat freilich seine Verglasung verloren. Fenster mit durchsichtigen Scheiben zu ver-

sehen, war in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts noch ein grosser Luxus. Im Süden war die

Impanata noch lange überall üblich, ein mit Leinwand oder weissem Tuche überspannter Holzrahmen,

dessen Construction durch Raf-

faels darnach benanntem Bild

überall bekannt ist. Das Wort

Scheibe, das ich hier für eine

viereckige Glastafel gebrauchte,

zeigt, wie jung dieser Gebrauch

bei uns Deutschen ist; denn das

Wort ist formbezeichnend, es be-

deutet ein Rund nach der Gestal-

tung der alten runden Putzen-

scheiben. Diese Hessen wohl Licht

durch aber gestatteten keinen

Durchblick. Durch einen langen

Gebrauch ist das Wort Scheibe

zur Bezeichnung der Gattung ge-

worden, des Fensterglases näm-

lich, so dass wir heute ein recht-

eckig zugeschnittenes Glas eine

Scheibe nennen.

Die rautenförmige Vergla-

sung der Fenster auf den Halb-

figurenbildern habe ich nur noch

an einem Gebäude erhalten ge-

funden. Sollte es ein Zufall sein,

dass dieses Gebäude sich ebenfalls

an den Ufern der Loire, bald hätte

ich gesagt, im Lande der weibli-

chen Halbfiguren befindet? Es ist

die Kirche des Klosters Saint

Aignan in der Stadt Orleans,

auf einem Hügel an der Loire

gelegen.

Die gothische Kirche stammt

aus dem XV. Jahrhundert. Chor und Querhaus sind noch gut erhalten. Die hohen, breiten, viertheiligen

gothischen Fenster sind mit weissen Glastafeln gefüllt, die Tafeln sind als Rauten aufgestellt, jedes Fen-

ster ist mit einer Borte umgeben, worauf in gelben Tönen abwechselnd die Krone und die Lilien und

Tiara und das Wappen mit den gekreuzten Schlüsseln erscheinen, den König von Frankreich und

den Papst bezeichnend. Fänden wir ein Glasfenster mit dem Schlüsselwappen in Rom, wie ein solches

im Tambour von Santo Steffano rotondo zu finden ist, so müssten wir es in die Zeit Nicolaus V.

versetzen. Warum sollte es in Frankreich anders sein? Auch dort in Santo Steffano ist das farbige

Wappen in ein weisses Glasfenster eingesetzt. Es ist das XV. Jahrhundert eben die Zeit, wo lange nicht

überall und lange nicht überall durchgehends, aber hier und dort die farbigen Fenster des Mittelalters

durch weisse ersetzt werden.

BP*'

Fig. 3. Schreibende Dame in Basel.