24

Gustav ülück.

Rubens' und Van Dycks enge anschließt; und endlich zwei seifenblasende Knäblein in einer Landschaft

im Antwerpner Museum (Nr. 602 als unbekannt, Fig. 17), ein Gegenstand, der auch bei Van Avont

vorkommt und vielleicht als Allegorie der Vanitas zu deuten ist.

Von diesen Werken findet man leicht einen Ubergang zu den wenig späteren, aus der Sammlung

Leopold Wilhelms stammenden drei Gemälden der kaiserlichen Galerie, die trotz dem merklichen Ein-

flüsse Rubens' schon einen -klar ausgeprägten persönlichen Stil zeigen, den wir oben zu schildern ver-

sucht haben. Wouters war inzwischen durch eine Heirat mit der naturlichen, aber legitimierten Tochter

eines Antwerpner Patriziers zum wohlhabenden Manne geworden. Neben seiner künstlerischen Tätig-

keit trieb er auch, ähnlich wie es damals manche seiner Berufsgenossen, unter ihnen auch sein erster

Lehrer Peter Van Avont taten, Handel mit Kunstwerken. Dies brachte ihn offenbar in Beziehungen

zum Erzherzog Leopold Wilhelm. Der Herzog von Buckingham verpfändete im Dezember 1648 an

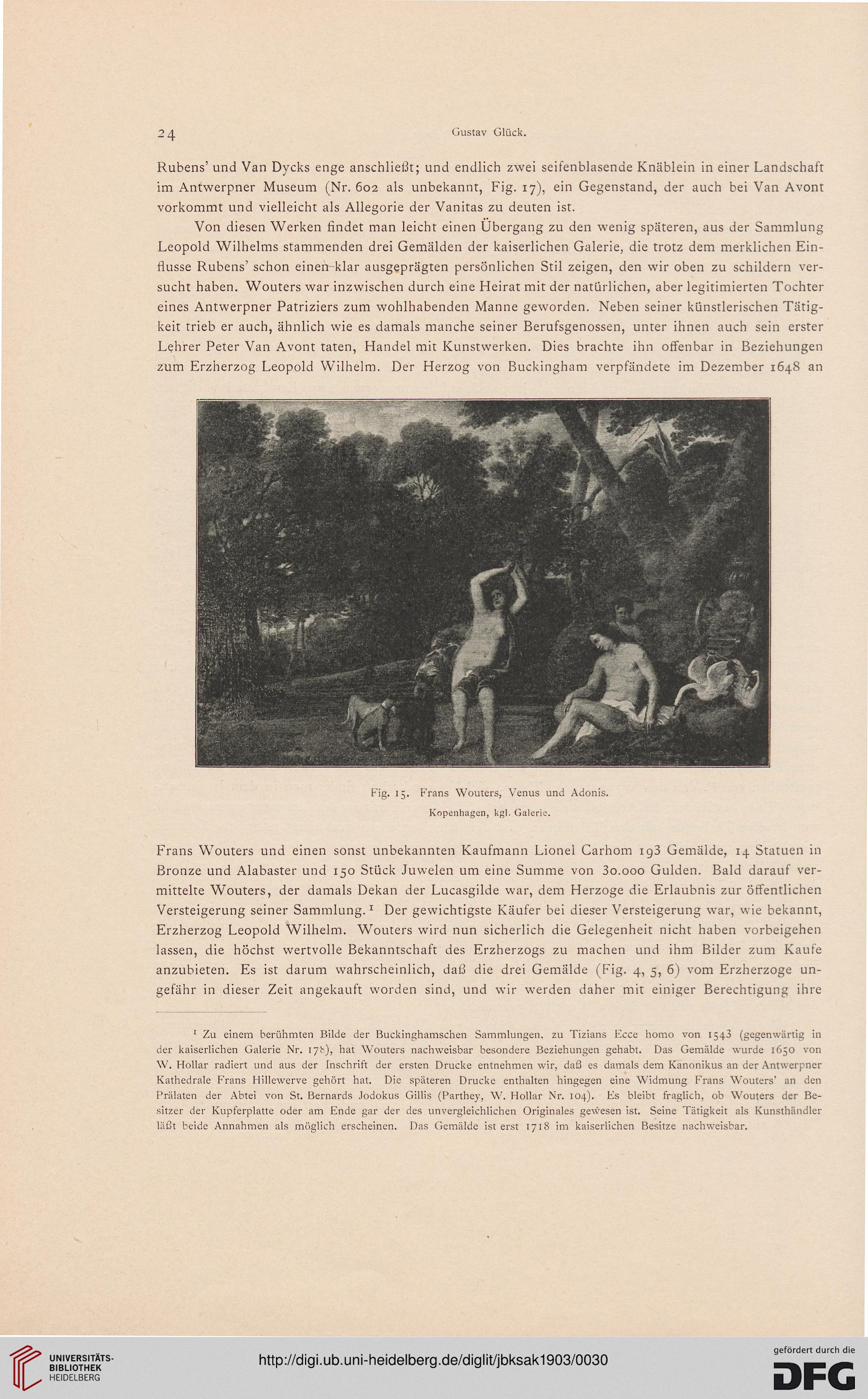

Fig. 15. Frans Wouters, Venus und Adonis.

Kopenhagen, kgl. Galeric.

Frans Wouters und einen sonst unbekannten Kaufmann Lionel Carhom ig3 Gemälde, 14 Statuen in

Bronze und Alabaster und 150 Stück Juwelen um eine Summe von 3o.ooo Gulden. Bald darauf ver-

mittelte Wouters, der damals Dekan der Lucasgilde war, dem Herzoge die Erlaubnis zur öffentlichen

Versteigerung seiner Sammlung.1 Der gewichtigste Käufer bei dieser Versteigerung war, wie bekannt,

Erzherzog Leopold Wilhelm. Wouters wird nun sicherlich die Gelegenheit nicht haben vorbeigehen

lassen, die höchst wertvolle Bekanntschaft des Erzherzogs zu machen und ihm Bilder zum Kaufe

anzubieten. Es ist darum wahrscheinlich, daß die drei Gemälde (Fig. 4, 5, 6) vom Erzherzoge un-

gefähr in dieser Zeit angekauft worden sind, und wir werden daher mit einiger Berechtigung ihre

1 Zu einem berühmten Bilde der Buckinghamschen Sammlungen, zu Tizians Ecce homo von 1543 (gegenwärtig in

der kaiserlichen Galerie Nr. 17b), hat Wouters nachweisbar besondere Beziehungen gehabt. Das Gemälde wurde 1650 von

W. Hollar radiert und aus der Inschrift der ersten Drucke entnehmen wir, daß es damals dem Kanonikus an der Antwerpner

Kathedrale Frans Hillewerve gehört hat. Die späteren Drucke enthalten hingegen eine Widmung Frans Wouters' an den

Prälaten der Abtei von St. Bernards Jodokus Gillis (Parthey, W. Hollar Nr. 104). Es bleibt fraglich, ob Wouters der Be-

sitzer der Kupferplatte oder am Ende gar der des unvergleichlichen Originales gewesen ist. Seine Tätigkeit als Kunsthändler

läßt beide Annahmen als möglich erscheinen. Das Gemälde ist erst 1718 im kaiserlichen Besitze nachweisbar.

Gustav ülück.

Rubens' und Van Dycks enge anschließt; und endlich zwei seifenblasende Knäblein in einer Landschaft

im Antwerpner Museum (Nr. 602 als unbekannt, Fig. 17), ein Gegenstand, der auch bei Van Avont

vorkommt und vielleicht als Allegorie der Vanitas zu deuten ist.

Von diesen Werken findet man leicht einen Ubergang zu den wenig späteren, aus der Sammlung

Leopold Wilhelms stammenden drei Gemälden der kaiserlichen Galerie, die trotz dem merklichen Ein-

flüsse Rubens' schon einen -klar ausgeprägten persönlichen Stil zeigen, den wir oben zu schildern ver-

sucht haben. Wouters war inzwischen durch eine Heirat mit der naturlichen, aber legitimierten Tochter

eines Antwerpner Patriziers zum wohlhabenden Manne geworden. Neben seiner künstlerischen Tätig-

keit trieb er auch, ähnlich wie es damals manche seiner Berufsgenossen, unter ihnen auch sein erster

Lehrer Peter Van Avont taten, Handel mit Kunstwerken. Dies brachte ihn offenbar in Beziehungen

zum Erzherzog Leopold Wilhelm. Der Herzog von Buckingham verpfändete im Dezember 1648 an

Fig. 15. Frans Wouters, Venus und Adonis.

Kopenhagen, kgl. Galeric.

Frans Wouters und einen sonst unbekannten Kaufmann Lionel Carhom ig3 Gemälde, 14 Statuen in

Bronze und Alabaster und 150 Stück Juwelen um eine Summe von 3o.ooo Gulden. Bald darauf ver-

mittelte Wouters, der damals Dekan der Lucasgilde war, dem Herzoge die Erlaubnis zur öffentlichen

Versteigerung seiner Sammlung.1 Der gewichtigste Käufer bei dieser Versteigerung war, wie bekannt,

Erzherzog Leopold Wilhelm. Wouters wird nun sicherlich die Gelegenheit nicht haben vorbeigehen

lassen, die höchst wertvolle Bekanntschaft des Erzherzogs zu machen und ihm Bilder zum Kaufe

anzubieten. Es ist darum wahrscheinlich, daß die drei Gemälde (Fig. 4, 5, 6) vom Erzherzoge un-

gefähr in dieser Zeit angekauft worden sind, und wir werden daher mit einiger Berechtigung ihre

1 Zu einem berühmten Bilde der Buckinghamschen Sammlungen, zu Tizians Ecce homo von 1543 (gegenwärtig in

der kaiserlichen Galerie Nr. 17b), hat Wouters nachweisbar besondere Beziehungen gehabt. Das Gemälde wurde 1650 von

W. Hollar radiert und aus der Inschrift der ersten Drucke entnehmen wir, daß es damals dem Kanonikus an der Antwerpner

Kathedrale Frans Hillewerve gehört hat. Die späteren Drucke enthalten hingegen eine Widmung Frans Wouters' an den

Prälaten der Abtei von St. Bernards Jodokus Gillis (Parthey, W. Hollar Nr. 104). Es bleibt fraglich, ob Wouters der Be-

sitzer der Kupferplatte oder am Ende gar der des unvergleichlichen Originales gewesen ist. Seine Tätigkeit als Kunsthändler

läßt beide Annahmen als möglich erscheinen. Das Gemälde ist erst 1718 im kaiserlichen Besitze nachweisbar.