Ambrogio Preda und Leonardo da Vinci.

Nicht minder wichtig ist der späterhin während langer Zeit wieder vergessene Zusammenhang,

welchen Waagen 1854 in seinen Treasures of Art in Great Britain (III, 168 f.) zwischen dem Lon-

doner Exemplar der Ma-

donna in der Grotte (Fig. 16)

und der sogenannten Pala

Sforzesca in der Brera

(Fig. 6) festgestellt hat.

Freilich ging er nicht so

weit, das Londoner Bild

Leonardo abzusprechen; im

Gegenteil, er war eigentlich

der erste und blieb zeit sei-

nes Lebens der entschie-

denste Verfechter der Echt-

heit dieses Exemplars ge-

genüber dem im Louvre.

Aber er schrieb darin Leo-

nardo — aus sehr willkür-

lichen Gründen — nur die

Ausführung der Köpfe zu;

diese fand er nämlich von

unvergleichlich vornehme-

rem Ausdrucke, größerer

Feinfühligkeit der Zeich-

nung und meisterhafter Mo-

dellierung gegenüber dem

Pariser Exemplar. Der ganze

Rest aber sei von gerin-

gerer Güte und gewisse

Teile, wie die Extremitä-

ten, durchweg zu plump,

die linke Hand der Maria

auch zu schwach in der

Zeichnung. Dieser nicht

von Leonardo ausgeführte

Rest rühre, meinte er,

höchst wahrscheinlich von

Zenale, dem Meister der Pala Sforzesca, her; denn diesem Künstler wurde damals, wie auch Passa-

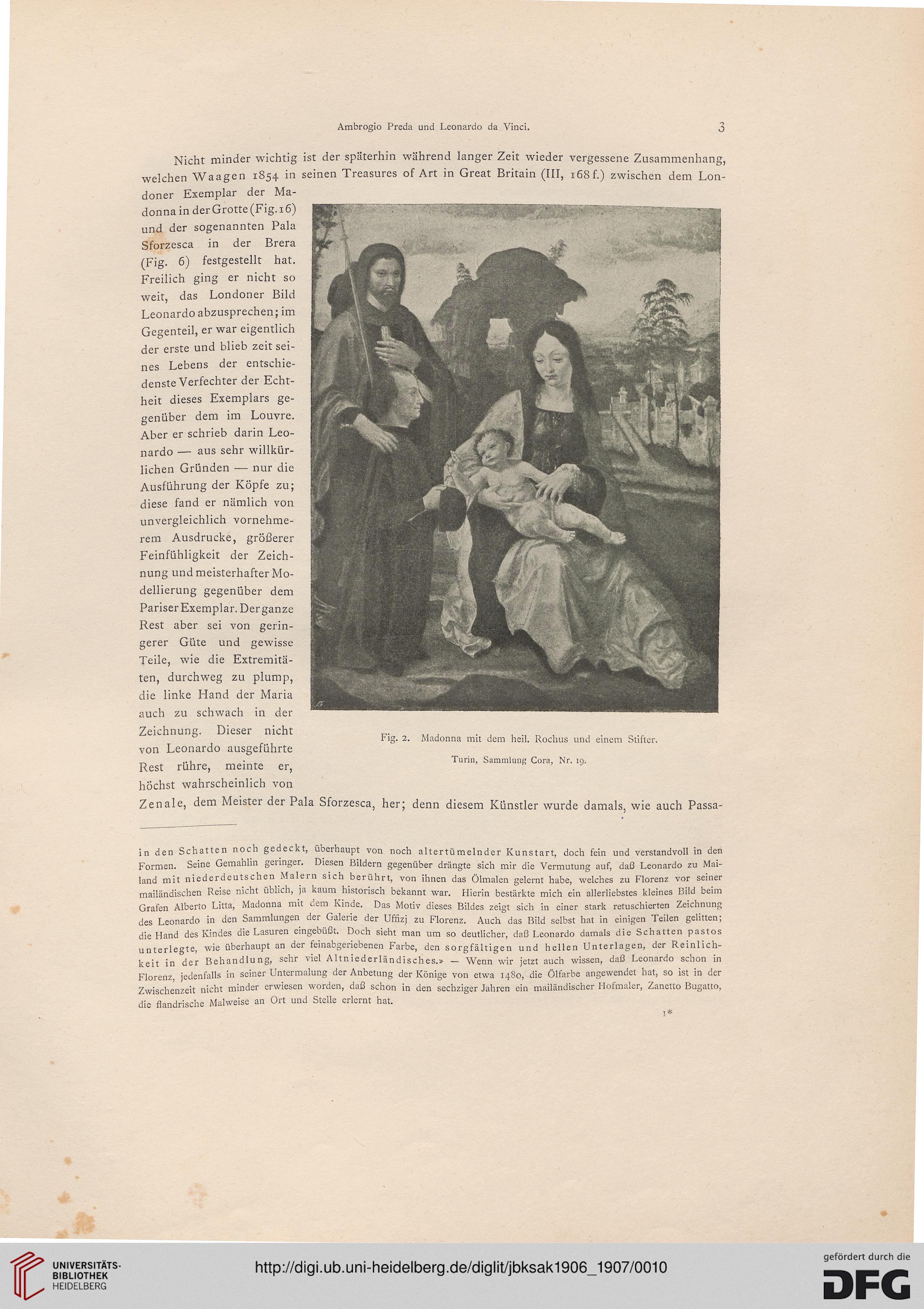

Fig. 2.

Madonna mit dem heil. Rochus und einem Stifter.

Turin, Sammlung Cora, Nr. 19.

aupt von noch altertümelnder Kunstart, doch fein und verstandvoll in de

in den Schatten noch gedeckt, überh

Formen. Seine Gemahlin geringer. Diesen Bilde

land mit niederdeutschen Malern sich berührf^^f^rtf011 "* ^ Vermutun§ auf, daß Leonardo zu Mai-

mailändischen Reise nicht üblich, ja kaum historisch bekannt m cn Selcrnt habe, welches zu Florenz vor seiner

Grafen Alberto Litta, Madonna mit dem Kinde. Das Motiv di R " bestärkte micn ein allerliebstes kleines Bild beim

des Leonardo in den Sammlungen der Galerie der Uffizi zu FT^ ** "'^ S'Ch e'ner Stark retuschierten Zeichnung

die Hand des Kindes die Lasuren eingebüßt. Doch sieht orer>z- Auch das Bild selbst hat in einigen Teilen gelitten;

unterlegte, wie überhaupt an der feinabgeriebenen Farbe d™ *° deutllcher' daß Leonardo damals die Schatten pastos

keit in der Behandlung, sehr viel Altniederländis^'h " S°rgfaitiSen und hellen Unterlagen, der Reinlich-

Florenz, jedenfalls in seiner Untermalung der Anbetuno der Kö^'* ~ Wenn wir )et2t auch wissen, daß Leonardo schon in

Zwischenzeit nicht minder erwiesen worden, daß schon °n'se ^°n etwa '480, die Ölfarbe angewendet hat, so ist in der

die flandrische Malweise an Ort und Stelle erlernt hat " Z,ger Jahrcn ein inländischer Hofmaler, Zanetto Bugatto,

Nicht minder wichtig ist der späterhin während langer Zeit wieder vergessene Zusammenhang,

welchen Waagen 1854 in seinen Treasures of Art in Great Britain (III, 168 f.) zwischen dem Lon-

doner Exemplar der Ma-

donna in der Grotte (Fig. 16)

und der sogenannten Pala

Sforzesca in der Brera

(Fig. 6) festgestellt hat.

Freilich ging er nicht so

weit, das Londoner Bild

Leonardo abzusprechen; im

Gegenteil, er war eigentlich

der erste und blieb zeit sei-

nes Lebens der entschie-

denste Verfechter der Echt-

heit dieses Exemplars ge-

genüber dem im Louvre.

Aber er schrieb darin Leo-

nardo — aus sehr willkür-

lichen Gründen — nur die

Ausführung der Köpfe zu;

diese fand er nämlich von

unvergleichlich vornehme-

rem Ausdrucke, größerer

Feinfühligkeit der Zeich-

nung und meisterhafter Mo-

dellierung gegenüber dem

Pariser Exemplar. Der ganze

Rest aber sei von gerin-

gerer Güte und gewisse

Teile, wie die Extremitä-

ten, durchweg zu plump,

die linke Hand der Maria

auch zu schwach in der

Zeichnung. Dieser nicht

von Leonardo ausgeführte

Rest rühre, meinte er,

höchst wahrscheinlich von

Zenale, dem Meister der Pala Sforzesca, her; denn diesem Künstler wurde damals, wie auch Passa-

Fig. 2.

Madonna mit dem heil. Rochus und einem Stifter.

Turin, Sammlung Cora, Nr. 19.

aupt von noch altertümelnder Kunstart, doch fein und verstandvoll in de

in den Schatten noch gedeckt, überh

Formen. Seine Gemahlin geringer. Diesen Bilde

land mit niederdeutschen Malern sich berührf^^f^rtf011 "* ^ Vermutun§ auf, daß Leonardo zu Mai-

mailändischen Reise nicht üblich, ja kaum historisch bekannt m cn Selcrnt habe, welches zu Florenz vor seiner

Grafen Alberto Litta, Madonna mit dem Kinde. Das Motiv di R " bestärkte micn ein allerliebstes kleines Bild beim

des Leonardo in den Sammlungen der Galerie der Uffizi zu FT^ ** "'^ S'Ch e'ner Stark retuschierten Zeichnung

die Hand des Kindes die Lasuren eingebüßt. Doch sieht orer>z- Auch das Bild selbst hat in einigen Teilen gelitten;

unterlegte, wie überhaupt an der feinabgeriebenen Farbe d™ *° deutllcher' daß Leonardo damals die Schatten pastos

keit in der Behandlung, sehr viel Altniederländis^'h " S°rgfaitiSen und hellen Unterlagen, der Reinlich-

Florenz, jedenfalls in seiner Untermalung der Anbetuno der Kö^'* ~ Wenn wir )et2t auch wissen, daß Leonardo schon in

Zwischenzeit nicht minder erwiesen worden, daß schon °n'se ^°n etwa '480, die Ölfarbe angewendet hat, so ist in der

die flandrische Malweise an Ort und Stelle erlernt hat " Z,ger Jahrcn ein inländischer Hofmaler, Zanetto Bugatto,