46

Karl Giehlow.

«der gelertiste doctor, der im Reich ist».1 Es nimmt wunder, dai3 die dick aufgetragenen Schmeicheleien

der «Laurea» Maximilian solches Wohlgefallen abgewinnen konnten, der an den Kommentaren Caesars

tadelt, daß er ein «laudator de se ipso» wäre.2 Man wird viel auf den Eindruck der ihm vorgelegten Rein-

zeichnung setzen können, von der offenbar die erhaltene Skizze nur eine oberflächliche Vorstellung gibt.

Die «Laurea» war eine vollkommene Überraschung für den Kaiser, zugleich ein Prüfstein seines

voraussichtlichen Verhaltens gegenüber Pirckheimers «neuen erfindung» des Triumphwagens. Allem

Anscheine nach hat im Einver-

ständnis mit ihm Pfintzing den

Kaiser auf den «neuen wagen»

aufmerksam gemacht. Maximilians

Begierde, ihn zu sehen, konnte

aber nicht nur darum so rasch

befriedigt werden, weil das Inord-

nungbringen «der menig zugehö-

renden tilgend* sich lediglich auf

die Begründung ihrer Auswahl

in der Exposition bezog, sondern

vor allem auch deshalb, weil es

sich offenbar für Dürer darum han-

delte, nach vorhandenen Skizzen

die gewünschte «visirung* auszu-

führen. Diese Entwürfe haben sich

bisher nicht nachweisen lassen,

doch folgten sie sicher im Gegen-

ständlichen der «Laurea», deren

Inhalt die meisten der «Tugenden»

des Triumphwagens umfaßt.

Es ist sehr wahrscheinlich,

daß Pirckheimer zu der «Laurea»

durch die mehrerwähnten «lau-

?~es», die einst «in triumpho regis Arragonum» für den Triumphzug von Maximilian geplant wurden^

angeregt worden sein wird. Trifft das zu, so ergibt die Wiederaufnahme dieses Triumphgedankens in

den Holzschnitten mit dem spanischen Königshause, die wohl Hand in Hand mit der Feststellung der

spanischen Wappen im Frühling 1517 vor sich ging, auch einen Zeitpunkt, von dem ab Pirckheimer

die Arbeit an der «Laurea» spätestens begonnen hat.

Gleichzeitig mit den zeichnerischen Vorarbeiten für dieses Werk, das bereits im November 1517

von Nürnberg weggeschickt worden sein muß, setzten dann auch die Studien Dürers für die Neugestal-

tung des Triumphwagens ein, die den allegorischen Personifikationen Rechnung trugen. Soweit sich

aus der endgültigen Zeichnung rückschließen läßt, hat dabei der Künstler sich schon Mantegna zum

Muster genommen. Denn auf den Kupferstich, der die tanzenden Musen des Parnasses wiedergibt, gehen

einzelne «Tugenden» des Triumphwagens zurück.3

Mit dieser Datierung des Arbeitsbeginnes am neuen Triumphwagen seitens Dürers ist natürlich

nicht ausgeschlossen, daß, entsprechend der vorher geschilderten Geistesrichtung, bereits früher Ab-

sichten, den Triumphzug und vor allem den Wagen mehr zu allegorisieren, sowohl von Pirckheimer als

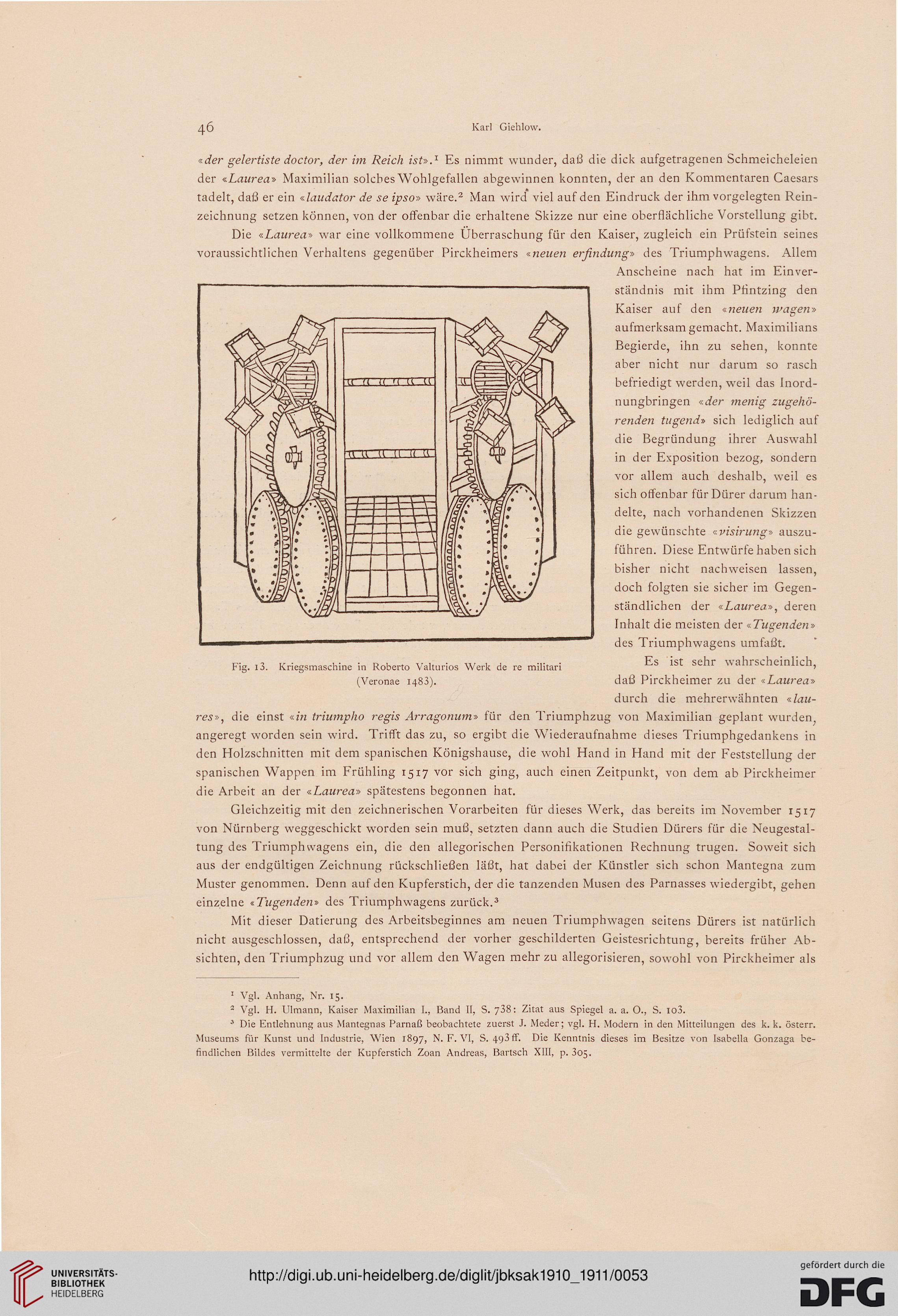

Fig. l3. Kriegsmaschine in Roberto Valturios Werk de re militari

(Veronae 1483).

1 Vgl. Anhang, Nr. 15.

2 Vgl. H. Ulmann, Kaiser Maximilian L, Band II, S. 738: Zitat aus Spiegel a. a. O., S. io3.

3 Die Entlehnung aus Mantegnas Parnaß beobachtete zuerst J. Meder; vgl. H. Modern in den Mitteilungen des k. k. österr.

Museums für Kunst und Industrie, Wien 1897, N. F. VI, S. 493 ff. Die Kenntnis dieses im Besitze von Isabella Gonzaga be-

findlichen Bildes vermittelte der Kupferstich Zoan Andreas, Bartsch XIII, p. 305.

Karl Giehlow.

«der gelertiste doctor, der im Reich ist».1 Es nimmt wunder, dai3 die dick aufgetragenen Schmeicheleien

der «Laurea» Maximilian solches Wohlgefallen abgewinnen konnten, der an den Kommentaren Caesars

tadelt, daß er ein «laudator de se ipso» wäre.2 Man wird viel auf den Eindruck der ihm vorgelegten Rein-

zeichnung setzen können, von der offenbar die erhaltene Skizze nur eine oberflächliche Vorstellung gibt.

Die «Laurea» war eine vollkommene Überraschung für den Kaiser, zugleich ein Prüfstein seines

voraussichtlichen Verhaltens gegenüber Pirckheimers «neuen erfindung» des Triumphwagens. Allem

Anscheine nach hat im Einver-

ständnis mit ihm Pfintzing den

Kaiser auf den «neuen wagen»

aufmerksam gemacht. Maximilians

Begierde, ihn zu sehen, konnte

aber nicht nur darum so rasch

befriedigt werden, weil das Inord-

nungbringen «der menig zugehö-

renden tilgend* sich lediglich auf

die Begründung ihrer Auswahl

in der Exposition bezog, sondern

vor allem auch deshalb, weil es

sich offenbar für Dürer darum han-

delte, nach vorhandenen Skizzen

die gewünschte «visirung* auszu-

führen. Diese Entwürfe haben sich

bisher nicht nachweisen lassen,

doch folgten sie sicher im Gegen-

ständlichen der «Laurea», deren

Inhalt die meisten der «Tugenden»

des Triumphwagens umfaßt.

Es ist sehr wahrscheinlich,

daß Pirckheimer zu der «Laurea»

durch die mehrerwähnten «lau-

?~es», die einst «in triumpho regis Arragonum» für den Triumphzug von Maximilian geplant wurden^

angeregt worden sein wird. Trifft das zu, so ergibt die Wiederaufnahme dieses Triumphgedankens in

den Holzschnitten mit dem spanischen Königshause, die wohl Hand in Hand mit der Feststellung der

spanischen Wappen im Frühling 1517 vor sich ging, auch einen Zeitpunkt, von dem ab Pirckheimer

die Arbeit an der «Laurea» spätestens begonnen hat.

Gleichzeitig mit den zeichnerischen Vorarbeiten für dieses Werk, das bereits im November 1517

von Nürnberg weggeschickt worden sein muß, setzten dann auch die Studien Dürers für die Neugestal-

tung des Triumphwagens ein, die den allegorischen Personifikationen Rechnung trugen. Soweit sich

aus der endgültigen Zeichnung rückschließen läßt, hat dabei der Künstler sich schon Mantegna zum

Muster genommen. Denn auf den Kupferstich, der die tanzenden Musen des Parnasses wiedergibt, gehen

einzelne «Tugenden» des Triumphwagens zurück.3

Mit dieser Datierung des Arbeitsbeginnes am neuen Triumphwagen seitens Dürers ist natürlich

nicht ausgeschlossen, daß, entsprechend der vorher geschilderten Geistesrichtung, bereits früher Ab-

sichten, den Triumphzug und vor allem den Wagen mehr zu allegorisieren, sowohl von Pirckheimer als

Fig. l3. Kriegsmaschine in Roberto Valturios Werk de re militari

(Veronae 1483).

1 Vgl. Anhang, Nr. 15.

2 Vgl. H. Ulmann, Kaiser Maximilian L, Band II, S. 738: Zitat aus Spiegel a. a. O., S. io3.

3 Die Entlehnung aus Mantegnas Parnaß beobachtete zuerst J. Meder; vgl. H. Modern in den Mitteilungen des k. k. österr.

Museums für Kunst und Industrie, Wien 1897, N. F. VI, S. 493 ff. Die Kenntnis dieses im Besitze von Isabella Gonzaga be-

findlichen Bildes vermittelte der Kupferstich Zoan Andreas, Bartsch XIII, p. 305.