Studien zur Geschichte der Architektur Prags 1520—1600.

io3

Kunst des XVII. Jahrhunderts Verständnis gefunden; da erst begann man, ein Grabmal oder einen

Altar dem ganzen Kirchenraum, eine Denksäule, einen Brunnen, eine Fassade einem ganzen Platz,

einen Kirchturm oder eine Kuppel dem ganzen Stadtbild unterzuordnen, respektive aus dem Ganzen

heraus zu schaffen.

Wenn wir uns nun nach der Besprechung des Belvedereuntergeschosses der Frage zuwenden, wie

der Stildurchschnitt in Prag nach dem Jahre 1540 beschaffen war, so müssen wir zum besseren Ver-

ständnis der folgenden Ausführungen nochmals auf die Fassade des Neustädter Rathauses von

1526 zurückgreifen, deren Details wir schon früher besprochen haben, die uns aber nun als Ganzes, als

Komposition beschäftigen soll

(vgl. Fig. 4 und 14). Es ist ein

dreistöckiger Aufbau, ohne Vor-

und Rücksprünge, im Haupt-

geschoß vier-, im zweiten Stock-

werk neunachsig; letzteres ist die

einzige Freiheit in dem sonst sym-

metrischen Auf bau, den kein Erker

durchbricht. Der Hauptschmuck

konzentriert sich am Dache: die

dem Platze nicht zugekehrte Quer-

abschlußwand ist von einem mäch-

tigen, mit Maßwerk geschmückten

Giebel verdeckt und an der Lang-

seite des hohen Daches wachsen

über der Hauptschauseite drei

etwas niedrigere Giebel hervor.

Dies ist die Form des «ansteigen-

den Giebels» (Bezold), doch sind

treppenartige Stufen angesetzt, die

durch kleine Kurven und Voluten

miteinander verbunden sind und

so eine weichere, reizvollere Sil-

houette erhalten; das Ganze endigt

in einen vasenförmigen Knauf.

Die Giebelfläche selbst ist durch

einfache Quergesimse unterteilt,

die von senkrechten, in Kreiskur-

ven auslaufenden Stäben geschnit-

ten werden, — eine Form, die noch ganz deutlich an das gewohnte spätgotische aufgeblendete Maß-

werk erinnert. Eine Art spätgotischen Blendmaßwerks umrahmt auch die Fenster des oberen Stock-

werks. Sahen wir früher bei Fenster und Portal dieser Fassade den prinzipiellen Sieg des italienischen

Renaissanceaufbaues unter Beibehaltung gewisser spätgotischer Rückstände, so zeigt das Dach das

Gegenteil: in einen prinzipiell spätgotischen Aufbau haben sich vereinzelte Renaissanceformen ein-

geschlichen.

Noch deutlicher zeigt sich dies bei den Giebeln der etwas später entstandenen «Teinschule» am

Altstädter Ring (Fig. 15). Diese orgelpfeifenähnliche Abart des «Treppengiebels», die in Norddeutsch-

land häufiger vorkommt,1 ist in Prag sehr spärlich vertreten.2 Was uns hier interessiert, sind die vertikalen

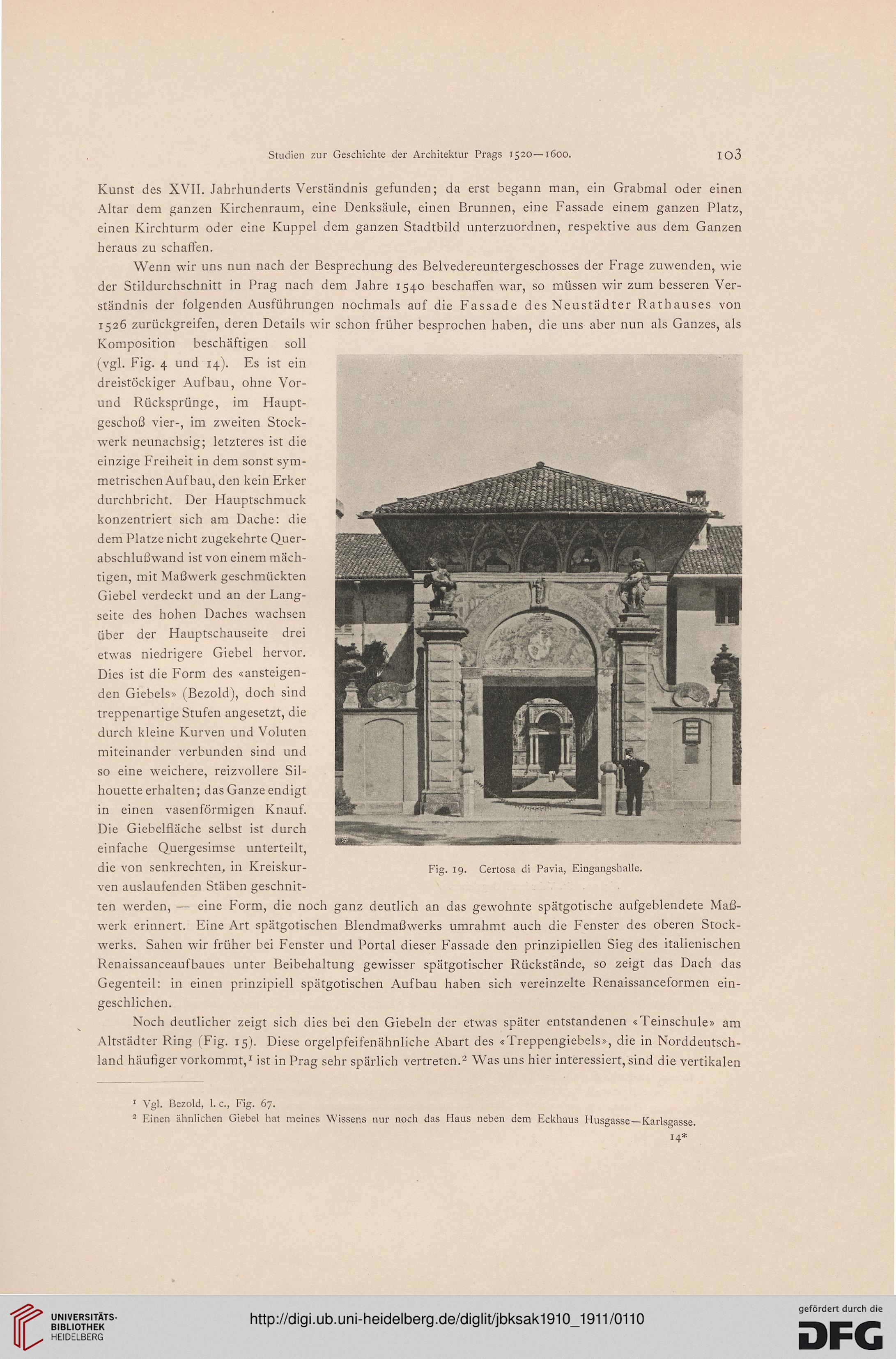

Fig. 19. Certosa di Pavia, Eingangshalle.

1 Vgl. Bezold, I.e., Fig. 67.

- Einen ähnlichen Giebel hat meines Wissens nur noch das Haus neben dem Eckhaus Husgasse—

Karlsgasse.

14*

io3

Kunst des XVII. Jahrhunderts Verständnis gefunden; da erst begann man, ein Grabmal oder einen

Altar dem ganzen Kirchenraum, eine Denksäule, einen Brunnen, eine Fassade einem ganzen Platz,

einen Kirchturm oder eine Kuppel dem ganzen Stadtbild unterzuordnen, respektive aus dem Ganzen

heraus zu schaffen.

Wenn wir uns nun nach der Besprechung des Belvedereuntergeschosses der Frage zuwenden, wie

der Stildurchschnitt in Prag nach dem Jahre 1540 beschaffen war, so müssen wir zum besseren Ver-

ständnis der folgenden Ausführungen nochmals auf die Fassade des Neustädter Rathauses von

1526 zurückgreifen, deren Details wir schon früher besprochen haben, die uns aber nun als Ganzes, als

Komposition beschäftigen soll

(vgl. Fig. 4 und 14). Es ist ein

dreistöckiger Aufbau, ohne Vor-

und Rücksprünge, im Haupt-

geschoß vier-, im zweiten Stock-

werk neunachsig; letzteres ist die

einzige Freiheit in dem sonst sym-

metrischen Auf bau, den kein Erker

durchbricht. Der Hauptschmuck

konzentriert sich am Dache: die

dem Platze nicht zugekehrte Quer-

abschlußwand ist von einem mäch-

tigen, mit Maßwerk geschmückten

Giebel verdeckt und an der Lang-

seite des hohen Daches wachsen

über der Hauptschauseite drei

etwas niedrigere Giebel hervor.

Dies ist die Form des «ansteigen-

den Giebels» (Bezold), doch sind

treppenartige Stufen angesetzt, die

durch kleine Kurven und Voluten

miteinander verbunden sind und

so eine weichere, reizvollere Sil-

houette erhalten; das Ganze endigt

in einen vasenförmigen Knauf.

Die Giebelfläche selbst ist durch

einfache Quergesimse unterteilt,

die von senkrechten, in Kreiskur-

ven auslaufenden Stäben geschnit-

ten werden, — eine Form, die noch ganz deutlich an das gewohnte spätgotische aufgeblendete Maß-

werk erinnert. Eine Art spätgotischen Blendmaßwerks umrahmt auch die Fenster des oberen Stock-

werks. Sahen wir früher bei Fenster und Portal dieser Fassade den prinzipiellen Sieg des italienischen

Renaissanceaufbaues unter Beibehaltung gewisser spätgotischer Rückstände, so zeigt das Dach das

Gegenteil: in einen prinzipiell spätgotischen Aufbau haben sich vereinzelte Renaissanceformen ein-

geschlichen.

Noch deutlicher zeigt sich dies bei den Giebeln der etwas später entstandenen «Teinschule» am

Altstädter Ring (Fig. 15). Diese orgelpfeifenähnliche Abart des «Treppengiebels», die in Norddeutsch-

land häufiger vorkommt,1 ist in Prag sehr spärlich vertreten.2 Was uns hier interessiert, sind die vertikalen

Fig. 19. Certosa di Pavia, Eingangshalle.

1 Vgl. Bezold, I.e., Fig. 67.

- Einen ähnlichen Giebel hat meines Wissens nur noch das Haus neben dem Eckhaus Husgasse—

Karlsgasse.

14*