Studien zur Geschichte der Architektur Prags 1520—1600.

137

wurde, spricht die Dekoration der Unterseite jenes zurückweichenden Teiles der Empore (Fig. 42, 43),

deren Formen stilistisch genau mit jenen Cherubim des Chors sowie mit den reizvollen Stukkos der

Vierungspfeiler, der Vierungsbogenlaibungen und der Kuppelpendentifs übereinstimmen (vgl. Fig. 40,

41 und 43), die ebenfalls von Lura-

go stammen und teils i638—1640,

teils wohl erst nach Vollendung

der Kuppel, 1649, entstanden. Bei

der Aufnahme der Bauarbeiten

nach dem Friedensschlüsse, 1648,

da man eben an die Errichtung der

Kuppel und die Vollendung der De-

koration des Kuppelraumes schritt,

nahm man auch die im Jahre 1640

nicht zustande gekommene Ver-

schönerung des Hauptschiffes vor:

damals entstanden zweifellos die

Kartuschen und die fliegenden En-

gelchen über den Archivolten der

Seitenschiffs- und der Emporen-

arkaden (vgl. Fig. 40). Die Form-

gebung dieser Dekorationsmotive,

besonders die der Kartuschenrah-

men in dem charakteristischen wei-

chen «Knorpelstil» ist so typisch

für jene Zeit, daß ein Zweifel an

dieser Ansetzung nicht bestehen

kann. Zu erwähnen ist auch noch,

daß die Balustergalerie, die die

Emporen umläuft, den Formen der

Balustern gemäß ebenfalls erst in

jener Zeit entstanden sein kann.

Diese Abschweifung in Stil-

perioden, die nicht mehr in den

Rahmen unserer Arbeit gehören,

wrar notwendig, um das, was vom

originalen Bau und von der origina-

len Dekoration übrig geblieben ist,

— und es ist nicht wenig — heraus-

zuschälen. Denn dieser mächtige

kirchliche Bau, den die Jesuiten in

der damaligen Residenzstadt des

Reiches errichteten, ist um so mehr

der größten Beachtung wert, als ja

im XVI. Jahrhundert so überaus

wenig größere kirchliche Bauten diesseits der Alpen entstanden sind. Ganz unbegreiflich ist es, daß

Luebke-Grueber und in der Folge auch Bezold den Bau so ganz mit Stillschweigen übergehen konnten.

Vom ursprünglichen Äußeren dieser Kirche aus den achtziger Jahren haben sich nach den

Veränderungen, die das XVII. und XVIII. Jahrhundert daran vornahmen, nur die marmornen Seiten-

portale, eines in der Karlsgasse (Fig. 44) und ein gleiches im Klementinumhofe, erhalten. Es sind ein-

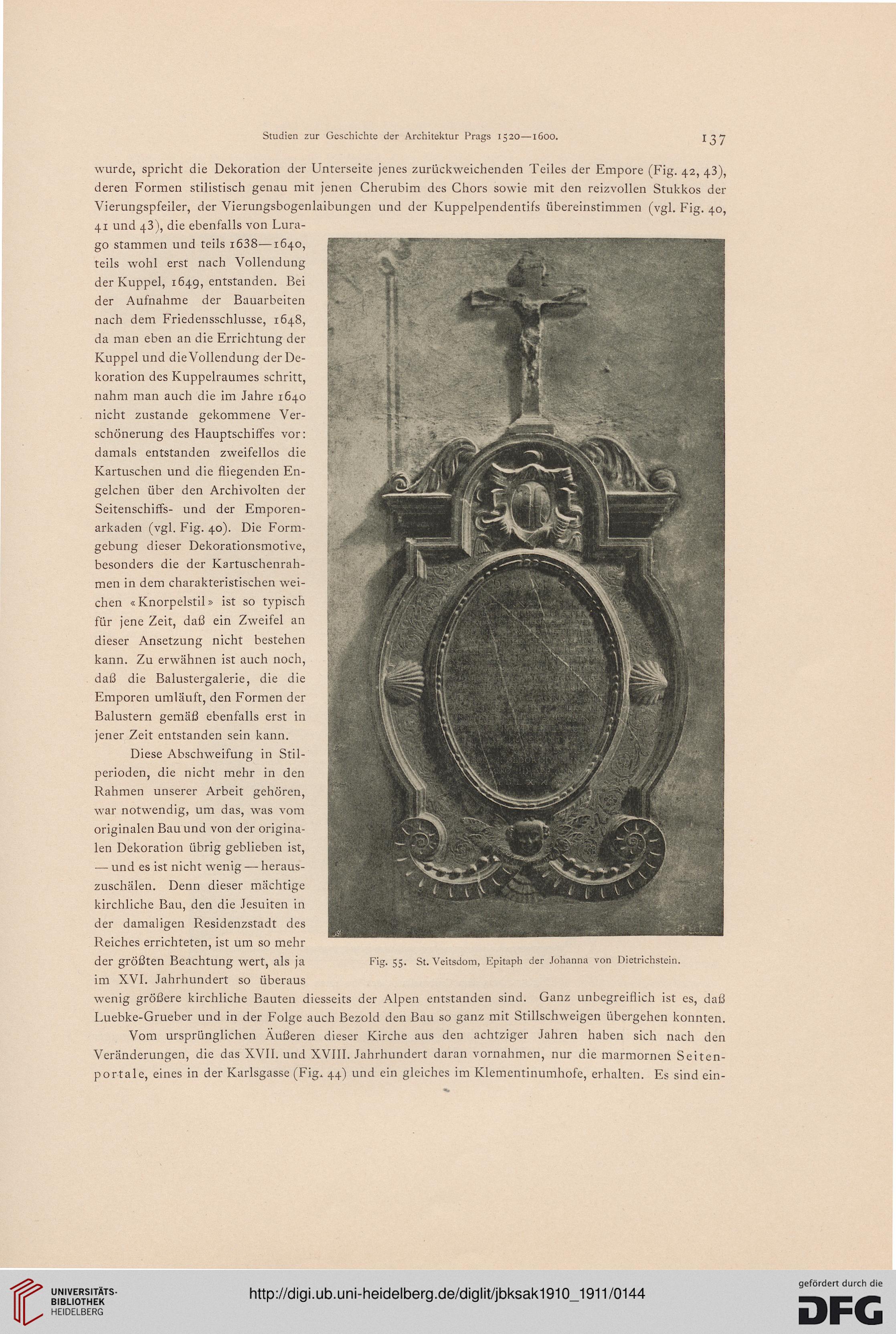

Fig. 55. St. Veitsdom, Epitaph der Johanna von Dietrichstein.

137

wurde, spricht die Dekoration der Unterseite jenes zurückweichenden Teiles der Empore (Fig. 42, 43),

deren Formen stilistisch genau mit jenen Cherubim des Chors sowie mit den reizvollen Stukkos der

Vierungspfeiler, der Vierungsbogenlaibungen und der Kuppelpendentifs übereinstimmen (vgl. Fig. 40,

41 und 43), die ebenfalls von Lura-

go stammen und teils i638—1640,

teils wohl erst nach Vollendung

der Kuppel, 1649, entstanden. Bei

der Aufnahme der Bauarbeiten

nach dem Friedensschlüsse, 1648,

da man eben an die Errichtung der

Kuppel und die Vollendung der De-

koration des Kuppelraumes schritt,

nahm man auch die im Jahre 1640

nicht zustande gekommene Ver-

schönerung des Hauptschiffes vor:

damals entstanden zweifellos die

Kartuschen und die fliegenden En-

gelchen über den Archivolten der

Seitenschiffs- und der Emporen-

arkaden (vgl. Fig. 40). Die Form-

gebung dieser Dekorationsmotive,

besonders die der Kartuschenrah-

men in dem charakteristischen wei-

chen «Knorpelstil» ist so typisch

für jene Zeit, daß ein Zweifel an

dieser Ansetzung nicht bestehen

kann. Zu erwähnen ist auch noch,

daß die Balustergalerie, die die

Emporen umläuft, den Formen der

Balustern gemäß ebenfalls erst in

jener Zeit entstanden sein kann.

Diese Abschweifung in Stil-

perioden, die nicht mehr in den

Rahmen unserer Arbeit gehören,

wrar notwendig, um das, was vom

originalen Bau und von der origina-

len Dekoration übrig geblieben ist,

— und es ist nicht wenig — heraus-

zuschälen. Denn dieser mächtige

kirchliche Bau, den die Jesuiten in

der damaligen Residenzstadt des

Reiches errichteten, ist um so mehr

der größten Beachtung wert, als ja

im XVI. Jahrhundert so überaus

wenig größere kirchliche Bauten diesseits der Alpen entstanden sind. Ganz unbegreiflich ist es, daß

Luebke-Grueber und in der Folge auch Bezold den Bau so ganz mit Stillschweigen übergehen konnten.

Vom ursprünglichen Äußeren dieser Kirche aus den achtziger Jahren haben sich nach den

Veränderungen, die das XVII. und XVIII. Jahrhundert daran vornahmen, nur die marmornen Seiten-

portale, eines in der Karlsgasse (Fig. 44) und ein gleiches im Klementinumhofe, erhalten. Es sind ein-

Fig. 55. St. Veitsdom, Epitaph der Johanna von Dietrichstein.