Studien zur Geschichte der Architektur Prags 1520—1600.

149

nicht nur eine ähnliche Bedeckung der Flächen zeigt sondern weil auch die Rundungsfläche der be-

krönenden Kapitälvolute in einer ganz analogen, an schmiedeeiserne Arbeiten gemahnenden Form

gebildet ist wie die untere Einrollung der Volutenkonsole des Grabmals.'

Diese Beschlag- und Rollwerkornamente finden in Prag wohl später Eingang als in Deutschland,

das ja seit jeher naturgemäß in viel engerem Kontakte mit den Niederlanden stand. Aber in Prag trafen

sie eine bedeutend weiter fortgeschrittene Architektur an, die die Schule der italienischen Spätrenaissance

durchgemacht hatte und schon an sich zu robuster, effektvoller Kontrastbildung neigte. Die Aufnahme

dieser feinen, ja manchmal zarten Ornamentformen in diesen Organismus kräftiger Bauglieder mußte

daher eine heftige Diskrepanz her-

vorrufen zwischen der allmählich

immer mehr auf die Fernsicht

komponierten Architektur und den

für die Nahsicht bestimmten feinen

Details. Der Kampf dauerte nicht

lange: kurz nach dem Beginne

des XVII. Jahrhunderts war er zu

gunsten des Barock entschieden,

das heißt zu gunsten einer auf

dekorativen Kleinkram verzich-

tenden Architektur.

Freilich kam es auch in Prag

vor, daß diese Kleinornamentfor-

men bei manchen Werken allein,

ohne architektonische Unterlage,

den ganzen Schmuck besorgten.

Ein Beispiel dieser Art ist das

Bronzeepitaph des 1585 verstorbe-

nen Herrn Helferich von Gutsulz-

berg (Fig. 61), das aus dem Dom in

das städtische Museum übertragen

wurde. Die Rollwerkkartuschen,

die Fruchtkränze, die Putten und

die Maskarons sind in diesem noch

schmiegsameren Materiale aufs

reichste und feinste durchgebildet

und erdrücken mit ihrer Fülle das

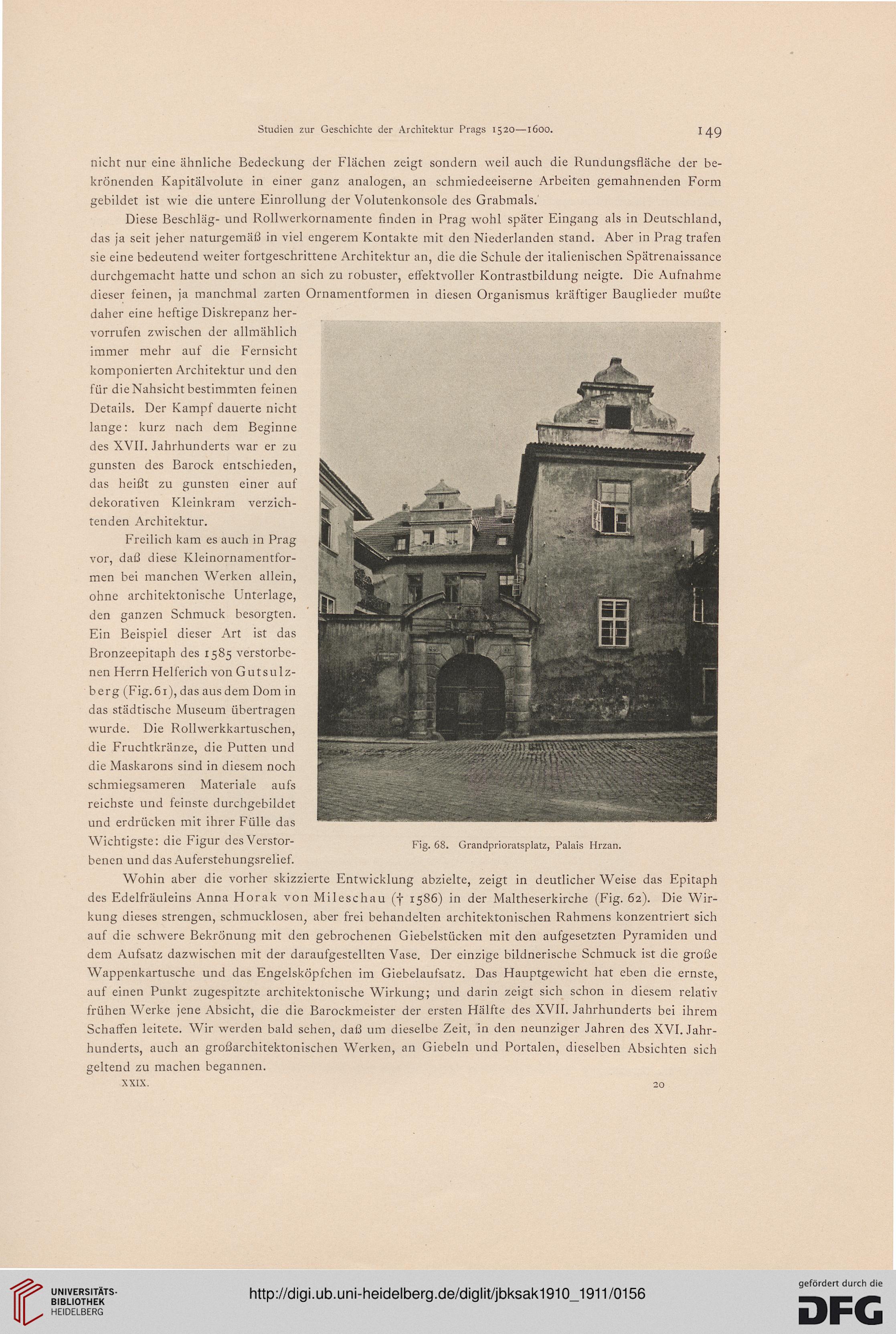

Wichtigste: die Figur des Verstor- Fig_ 6g. Grandprioratsplatz, Palais Hrzan.

benen und das Auferstehungsrelief.

Wohin aber die vorher skizzierte Entwicklung abzielte, zeigt in deutlicher Weise das Epitaph

des Edelfräuleins Anna Horak von Mileschau (f 1586) in der Maltheserkirche (Fig. 62). Die Wir-

kung dieses strengen, schmucklosen, aber frei behandelten architektonischen Rahmens konzentriert sich

auf die schwere Bekrönung mit den gebrochenen Giebelstücken mit den aufgesetzten Pyramiden und

dem Aufsatz dazwischen mit der daraufgestellten Vase. Der einzige bildnerische Schmuck ist die große

Wappenkartusche und das Engelsköpfchen im Giebelaufsatz. Das Hauptgewicht hat eben die ernste,

auf einen Punkt zugespitzte architektonische Wirkung; und darin zeigt sich schon in diesem relativ

frühen Werke jene Absicht, die die Barockmeister der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts bei ihrem

Schaffen leitete. Wir werden bald sehen, daß um dieselbe Zeit, in den neunziger Jahren des XVI. Jahr-

hunderts, auch an großarchitektonischen Werken, an Giebeln und Portalen, dieselben Absichten sich

geltend zu machen begannen.

xxix. 20

149

nicht nur eine ähnliche Bedeckung der Flächen zeigt sondern weil auch die Rundungsfläche der be-

krönenden Kapitälvolute in einer ganz analogen, an schmiedeeiserne Arbeiten gemahnenden Form

gebildet ist wie die untere Einrollung der Volutenkonsole des Grabmals.'

Diese Beschlag- und Rollwerkornamente finden in Prag wohl später Eingang als in Deutschland,

das ja seit jeher naturgemäß in viel engerem Kontakte mit den Niederlanden stand. Aber in Prag trafen

sie eine bedeutend weiter fortgeschrittene Architektur an, die die Schule der italienischen Spätrenaissance

durchgemacht hatte und schon an sich zu robuster, effektvoller Kontrastbildung neigte. Die Aufnahme

dieser feinen, ja manchmal zarten Ornamentformen in diesen Organismus kräftiger Bauglieder mußte

daher eine heftige Diskrepanz her-

vorrufen zwischen der allmählich

immer mehr auf die Fernsicht

komponierten Architektur und den

für die Nahsicht bestimmten feinen

Details. Der Kampf dauerte nicht

lange: kurz nach dem Beginne

des XVII. Jahrhunderts war er zu

gunsten des Barock entschieden,

das heißt zu gunsten einer auf

dekorativen Kleinkram verzich-

tenden Architektur.

Freilich kam es auch in Prag

vor, daß diese Kleinornamentfor-

men bei manchen Werken allein,

ohne architektonische Unterlage,

den ganzen Schmuck besorgten.

Ein Beispiel dieser Art ist das

Bronzeepitaph des 1585 verstorbe-

nen Herrn Helferich von Gutsulz-

berg (Fig. 61), das aus dem Dom in

das städtische Museum übertragen

wurde. Die Rollwerkkartuschen,

die Fruchtkränze, die Putten und

die Maskarons sind in diesem noch

schmiegsameren Materiale aufs

reichste und feinste durchgebildet

und erdrücken mit ihrer Fülle das

Wichtigste: die Figur des Verstor- Fig_ 6g. Grandprioratsplatz, Palais Hrzan.

benen und das Auferstehungsrelief.

Wohin aber die vorher skizzierte Entwicklung abzielte, zeigt in deutlicher Weise das Epitaph

des Edelfräuleins Anna Horak von Mileschau (f 1586) in der Maltheserkirche (Fig. 62). Die Wir-

kung dieses strengen, schmucklosen, aber frei behandelten architektonischen Rahmens konzentriert sich

auf die schwere Bekrönung mit den gebrochenen Giebelstücken mit den aufgesetzten Pyramiden und

dem Aufsatz dazwischen mit der daraufgestellten Vase. Der einzige bildnerische Schmuck ist die große

Wappenkartusche und das Engelsköpfchen im Giebelaufsatz. Das Hauptgewicht hat eben die ernste,

auf einen Punkt zugespitzte architektonische Wirkung; und darin zeigt sich schon in diesem relativ

frühen Werke jene Absicht, die die Barockmeister der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts bei ihrem

Schaffen leitete. Wir werden bald sehen, daß um dieselbe Zeit, in den neunziger Jahren des XVI. Jahr-

hunderts, auch an großarchitektonischen Werken, an Giebeln und Portalen, dieselben Absichten sich

geltend zu machen begannen.

xxix. 20