174

Julius v. Schlosser.

sind Legion. Noch in der Renaissance geben französische Prozeßakten Aufschluß über dergleichen

magische Praktiken, die auch einen ganz bestimmten technischen Terminus haben: envoultement und

envoulter (abgeleitet von vultus, vgl. Ducanges Glossar s.v.).1 Das Wort ist charakteristisch, weil es

sich auf das Angesicht als die Akme des physischen Lebens bezieht. Aus frühem Mittelalter, ja schon

aus römischer Zeit (worüber später) ragt in das Florenz der vollen Renaissance die Prostitution und

Exekution des Staatsfeindes, dessen man nicht habhaft werden konnte, «in effigie» hinein. Es sind

Künstler von Namen und Ruf, wie der sogenannte Giottino im XIV.,2 wie Andrea del Castagno und

Paolo Romano (siehe unten) im XV., Andrea del Sarto im XVI. Jahrhundert, die es nicht verschmähten,

ihre Kunst derart in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen;

Castagno verdankt dem bekanntlich in seiner stets der Spott-

sucht zugeneigten Vaterstadt den Spitznamen des «Galgen-

malerst>.3

Das Leben des Kunstwerkes und ganz besonders des

Porträts ist ja einer der primitivsten Concetti, mit dem sich

naive Beschauer der Schöpfung des Künstlers gegenüber am

ersten und leichtesten abzufinden pflegen. Dergleichen zieht

sich seit der Antike, genährt durch stets forterzählte Künstler-

anekdoten, in alle Folgezeit hinein. Kommt nun noch das

künstlerische Produkt selbst durch weitgediehenen Naturalis-

mus solch tief eingewurzelter Anschauung entgegen, so treibt

dieser Dämonismus, der sich am naivsten in den gefessel-

ten Tempelstatuen des' uralten Kunstheros Dädalos zeigt,4

mitunter gar wunderliche Blüten. Aus der vollen Höhe helle-

nischer Kultur und Kunst ist uns durch Lukian5 die sonder-

bare Geschichte eines durch seinen ausgesprochenen Realis-

mus besonders auffälligen Werkes des Demetriosvon Alopeke,

eines griechischen Quattrocentisten, überliefert, das, wie aus

einem Briefe des jüngeren Plinius hervorzugehen scheint, noch

in der Kaiserzeit in Bronzenachbildungen verbreitet war.6 Die

Statue des alten korinthischen Feldherrn Pelichos, von der

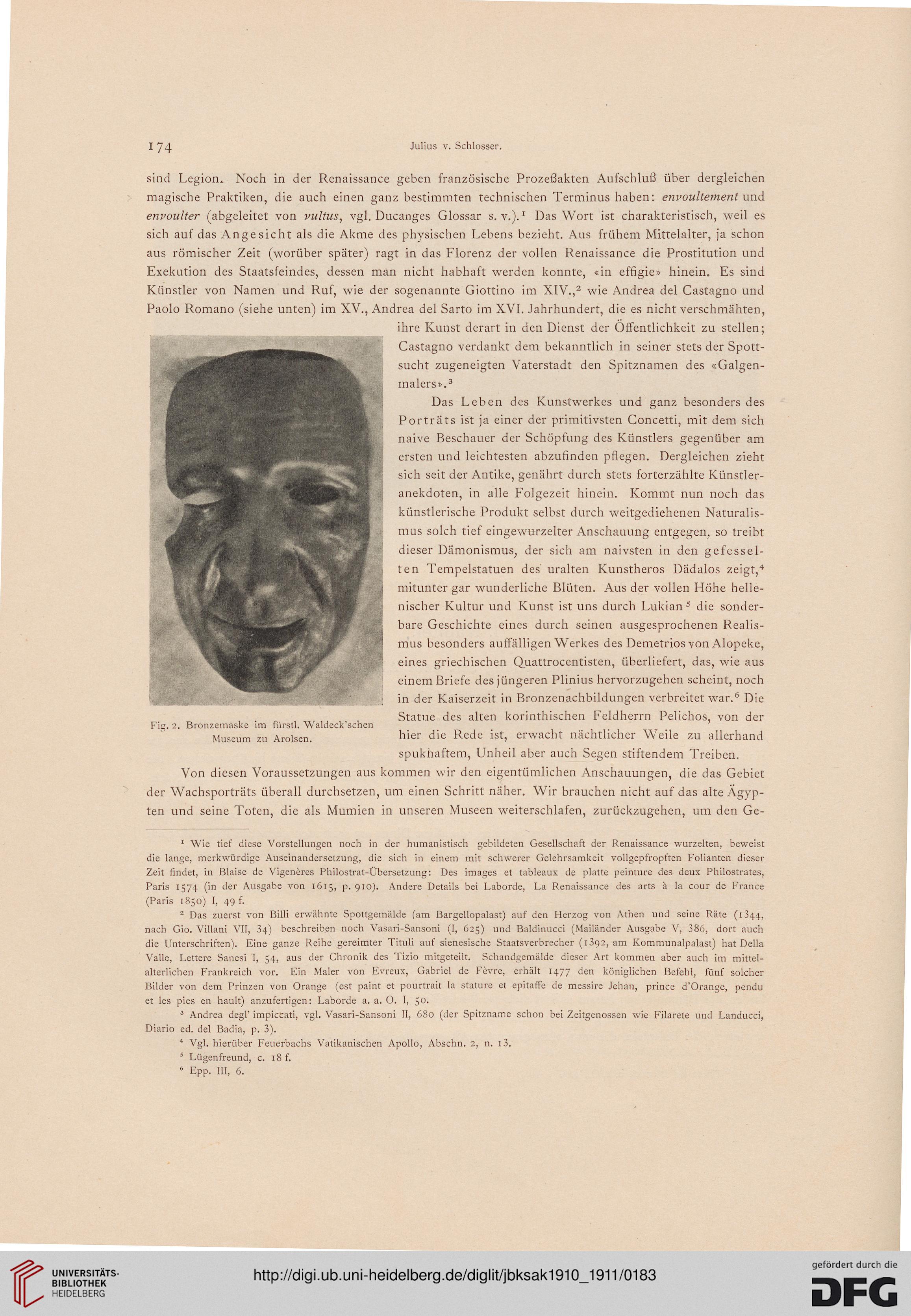

Fig. 2. Bronzemaske im fiirstl. Waldeck'schen

Museum zu Arolsen. mer die Rede ist, erwacht nächtlicher Weile zu allerhand

spukhaftem, Unheil aber auch Segen stiftendem Treiben.

Von diesen Voraussetzungen aus kommen wir den eigentümlichen Anschauungen, die das Gebiet

der Wachsporträts überall durchsetzen, um einen Schritt näher. Wir brauchen nicht auf das alte Ägyp-

ten und seine Toten, die als Mumien in unseren Museen weiterschlafen, zurückzugehen, um den Ge-

1 Wie tief diese Vorstellungen noch in der humanistisch gebildeten Gesellschaft der Renaissance wurzelten, beweist

die lange, merkwürdige Auseinandersetzung, die sich in einem mit schwerer Gelehrsamkeit vollgepfropften Folianten dieser

Zeit findet, in ßlaise de Vigeneres Philostrat-Übersetzung: Des imagcs et tableaux de platte peinture des deux Philostrates,

Paris 1574 (in der Ausgabe von 1615, p. 910). Andere Details bei Laborde, La Renaissance des arts ä la cour de France

(Paris 1850) I, 49 f.

2 Das zuerst von Billi erwähnte Spottgemälde (am ßargellopalast) auf den Herzog von Athen und seine Räte (1344,

nach Gio. Villani VII, 34) beschreiben noch Vasari-Sansoni (I, 625) und Baldinucci (Mailänder Ausgabe V, 386, dort auch

die Unterschriften). Eine ganze Reihe gereimter Tituli auf sienesische Staatsverbrecher (1392, am Kommunalpalast) hat Deila

Valle, Lettere Sanesi I, 54, aus der Chronik des Tizio mitgeteilt. Schandgemälde dieser Art kommen aber auch im mittel-

alterlichen Frankreich vor. Ein Maler von Evreux, Gabriel de Fevre, erhält 1477 den königlichen Befehl, fünf solcher

Bilder von dem Prinzen von Orange (est paint et pourtrait la stature et epitaffe de messire Jehau, prince d'Orange, pendu

et Ies pics en hault) anzufertigen: Laborde a. a. O. I, J0>

3 Andrea degl' impiccati, vgl. Vasari-Sansoni II, 680 (der Spitzname schon bei Zeitgenossen wie Filarete und Landucci,

Diario ed. del Badia, p. 3).

4 Vgl. hierüber Feuerbachs Vatikanischen Apollo, Abschn. 2, n. i3.

! Lügenfreund, c. 18 f.

6 Epp. III, 6.

Julius v. Schlosser.

sind Legion. Noch in der Renaissance geben französische Prozeßakten Aufschluß über dergleichen

magische Praktiken, die auch einen ganz bestimmten technischen Terminus haben: envoultement und

envoulter (abgeleitet von vultus, vgl. Ducanges Glossar s.v.).1 Das Wort ist charakteristisch, weil es

sich auf das Angesicht als die Akme des physischen Lebens bezieht. Aus frühem Mittelalter, ja schon

aus römischer Zeit (worüber später) ragt in das Florenz der vollen Renaissance die Prostitution und

Exekution des Staatsfeindes, dessen man nicht habhaft werden konnte, «in effigie» hinein. Es sind

Künstler von Namen und Ruf, wie der sogenannte Giottino im XIV.,2 wie Andrea del Castagno und

Paolo Romano (siehe unten) im XV., Andrea del Sarto im XVI. Jahrhundert, die es nicht verschmähten,

ihre Kunst derart in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen;

Castagno verdankt dem bekanntlich in seiner stets der Spott-

sucht zugeneigten Vaterstadt den Spitznamen des «Galgen-

malerst>.3

Das Leben des Kunstwerkes und ganz besonders des

Porträts ist ja einer der primitivsten Concetti, mit dem sich

naive Beschauer der Schöpfung des Künstlers gegenüber am

ersten und leichtesten abzufinden pflegen. Dergleichen zieht

sich seit der Antike, genährt durch stets forterzählte Künstler-

anekdoten, in alle Folgezeit hinein. Kommt nun noch das

künstlerische Produkt selbst durch weitgediehenen Naturalis-

mus solch tief eingewurzelter Anschauung entgegen, so treibt

dieser Dämonismus, der sich am naivsten in den gefessel-

ten Tempelstatuen des' uralten Kunstheros Dädalos zeigt,4

mitunter gar wunderliche Blüten. Aus der vollen Höhe helle-

nischer Kultur und Kunst ist uns durch Lukian5 die sonder-

bare Geschichte eines durch seinen ausgesprochenen Realis-

mus besonders auffälligen Werkes des Demetriosvon Alopeke,

eines griechischen Quattrocentisten, überliefert, das, wie aus

einem Briefe des jüngeren Plinius hervorzugehen scheint, noch

in der Kaiserzeit in Bronzenachbildungen verbreitet war.6 Die

Statue des alten korinthischen Feldherrn Pelichos, von der

Fig. 2. Bronzemaske im fiirstl. Waldeck'schen

Museum zu Arolsen. mer die Rede ist, erwacht nächtlicher Weile zu allerhand

spukhaftem, Unheil aber auch Segen stiftendem Treiben.

Von diesen Voraussetzungen aus kommen wir den eigentümlichen Anschauungen, die das Gebiet

der Wachsporträts überall durchsetzen, um einen Schritt näher. Wir brauchen nicht auf das alte Ägyp-

ten und seine Toten, die als Mumien in unseren Museen weiterschlafen, zurückzugehen, um den Ge-

1 Wie tief diese Vorstellungen noch in der humanistisch gebildeten Gesellschaft der Renaissance wurzelten, beweist

die lange, merkwürdige Auseinandersetzung, die sich in einem mit schwerer Gelehrsamkeit vollgepfropften Folianten dieser

Zeit findet, in ßlaise de Vigeneres Philostrat-Übersetzung: Des imagcs et tableaux de platte peinture des deux Philostrates,

Paris 1574 (in der Ausgabe von 1615, p. 910). Andere Details bei Laborde, La Renaissance des arts ä la cour de France

(Paris 1850) I, 49 f.

2 Das zuerst von Billi erwähnte Spottgemälde (am ßargellopalast) auf den Herzog von Athen und seine Räte (1344,

nach Gio. Villani VII, 34) beschreiben noch Vasari-Sansoni (I, 625) und Baldinucci (Mailänder Ausgabe V, 386, dort auch

die Unterschriften). Eine ganze Reihe gereimter Tituli auf sienesische Staatsverbrecher (1392, am Kommunalpalast) hat Deila

Valle, Lettere Sanesi I, 54, aus der Chronik des Tizio mitgeteilt. Schandgemälde dieser Art kommen aber auch im mittel-

alterlichen Frankreich vor. Ein Maler von Evreux, Gabriel de Fevre, erhält 1477 den königlichen Befehl, fünf solcher

Bilder von dem Prinzen von Orange (est paint et pourtrait la stature et epitaffe de messire Jehau, prince d'Orange, pendu

et Ies pics en hault) anzufertigen: Laborde a. a. O. I, J0>

3 Andrea degl' impiccati, vgl. Vasari-Sansoni II, 680 (der Spitzname schon bei Zeitgenossen wie Filarete und Landucci,

Diario ed. del Badia, p. 3).

4 Vgl. hierüber Feuerbachs Vatikanischen Apollo, Abschn. 2, n. i3.

! Lügenfreund, c. 18 f.

6 Epp. III, 6.