Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.

175

danken zu verstehen, daß die Persönlichkeit, in materiellster Weise, auch im Grabe erhalten bleiben

soll. Diese Erhaltung, die von superstitiösen Gedankenreihen der verschiedensten Art begleitet wird,

bezieht sich aber vor allem auf den wesentlichsten, ausdrucksvollsten Teil des Körpers, auf das Gesicht,

also auf das Porträt im engsten Sinne gefaßt, das, wie wir gesehen haben, auch im ßildzauber eine

besondere Rolle spielt. Daher die in ältestes Altertum zurück zu verfolgende Sitte der Totenmasken,

die Benndorf in der angeführten Abhandlung beleuchtet hat; sie sind nicht nur aus asiatischer und

von dorther beeinflußter griechischer Urzeit erhalten, aus Ägypten, Ninive, Mykene, sondern selbst aus

einem historisch ganz getrennten Gebiet der Neuen Welt, aus Altmexiko — ein Beweis, daß es sich um

einen ursprünglichen und allgemeinen Kulturbesitz der

Menschheit handelt.

Dieser älteren und primitiveren Anschauung genügt

vorerst das typische Bildnis, die Maske, der das Merkmal

des Porträts in unserem Sinne, die Verwendung des naturale

nach dem Sprachgebrauch der Renaissance, noch abgeht.

In einem höchst scharfsinnigen Aufsatze: Uber einige psy-

chologische Voraussetzungen der naturalistischen Kunst,1 hat

H. Gomperz dargelegt, wie die dem Bilde innewohnend

gedachte Idee allmählich über die ursprünglich rein symbo-

lische Bildform hinauswächst und sich zu verflüchtigen droht,

wenn diesem Prozesse der «Entbildung» nicht durch eine

sich steigernde Verähnlichung entgegengearbeitet wird; ein

Prozeß, der im Porträt besonders deutlich zu beobachten ist.

In unserem speziellen Fall führt er von der rein piktogra-

phischen Andeutung, als Anweisung auf die Phantasie des

Beschauers, die alles Individuelle selbsttätig zu ergänzen hat,

zum völligen Siege der absoluten, individuellsten Bildform

in Form von Naturabguß (und Photographie), bei der die Mit-

wirkung des Beschauers auf das mindeste Maß reduziert ist,

von der «subjektivsten» zur «objektivsten» Bildform, wäre

man versucht zu sagen, wären diese Ausdrücke nur nicht gar

so zweideutig.

Diese Entwicklung — in psychologischer, nicht in

historischer Abfolge, zu der unser Denkmälervorrat nicht ausreicht, um so weniger als die Reihen sich

vielfach durchschneiden, retardiert sind oder abreißen, — diese Entwicklung läßt sich nun an den von

Benndorf behandelten Sepulkralmasken sehr schön verfolgen. Von ganz primitiven Bildungen, wie

den Schliemannschen Funden in Mykene oder den aus Chiusi stammenden magisch tätowierten Terra-

kottamasken2, geht dieser Weg über den Idealstil der antiken Kunst in seinen verschiedenen Phasen3

zu sehr bemerkenswerten realistischen Produkten. Die merkwürdigsten darunter sind der mit gemäßig-

tem Naturalismus gebildete (getriebene) Gesichtshelm aus Semendria im Museum von Belgrad,4 in dem

Benndorf eine griechische Arbeit des I, Jahrhunderts v. Chr. vermutet; dann die Goldmaske einer

griechisch-skythischen Fürstin aus dem III. Jahrhundert n. Chr., aus einem Tumulus von Kertsch

stammend (jetzt in der Petersburger Eremitage), bei der schon die Anlehnung an einen Naturabguß

deutlich hervortritt;5 endlich der zweifellos nach einer Totenmaske überarbeitete Bronzeguß, schon

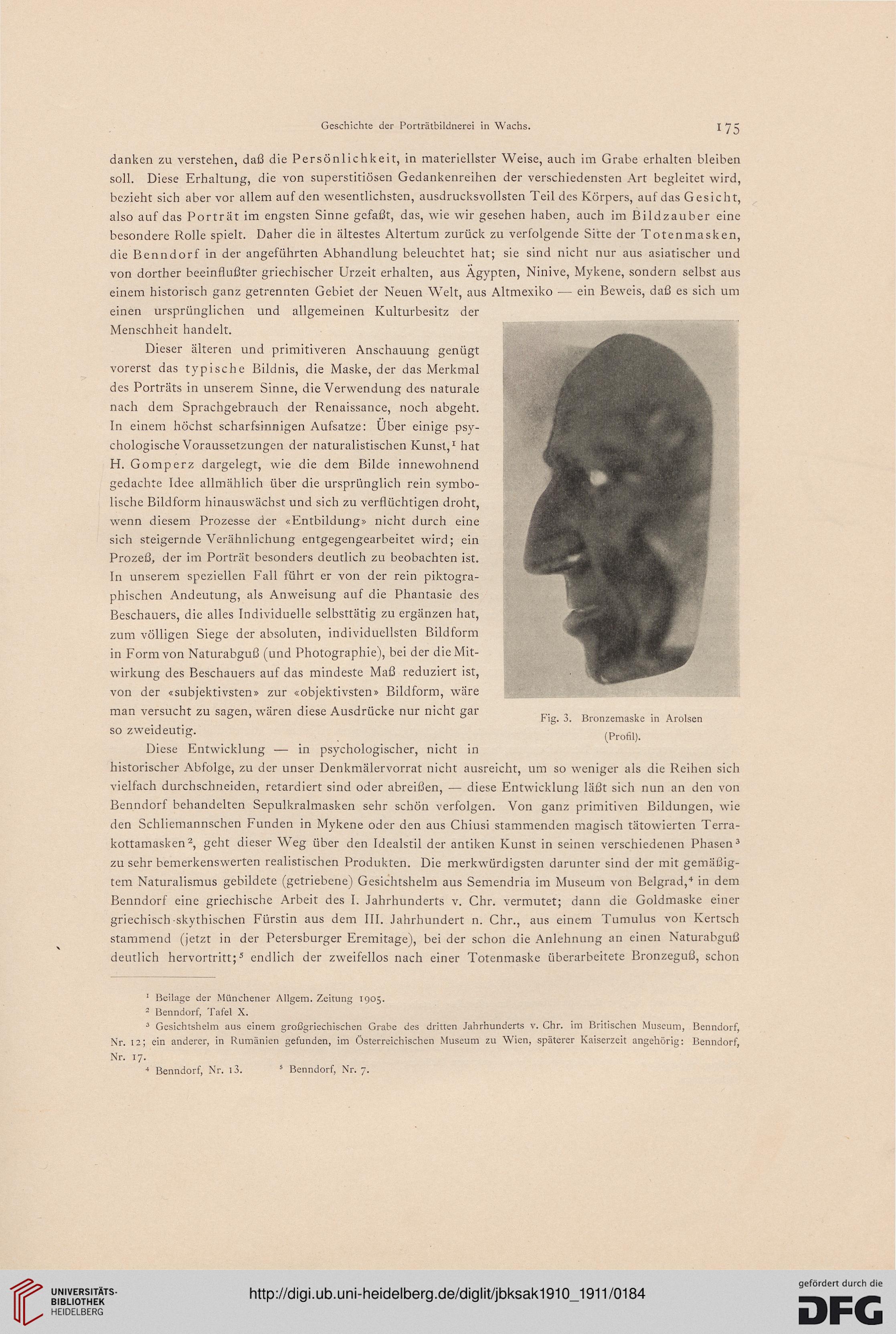

Fig. 3. Bronzemaske in Arolsen

(Profil).

1 Beilage der Münchener Allgem. Zeitung 1905.

2 Benndorf, Tafel X.

3 Gesichtshelm aus einem großgriechischen Grabe des dritten Jahrhunderts v. Chr. im Britischen Museum, Benndorf,

Nr. 12; ein anderer, in Rumänien gefunden, im Österreichischen Museum zu Wien, späterer Kaiserzeit angehörig: Benndorf,

Nr. 17.

4 Benndorf, Nr. i3. 5 Benndorf, Nr. 7.

175

danken zu verstehen, daß die Persönlichkeit, in materiellster Weise, auch im Grabe erhalten bleiben

soll. Diese Erhaltung, die von superstitiösen Gedankenreihen der verschiedensten Art begleitet wird,

bezieht sich aber vor allem auf den wesentlichsten, ausdrucksvollsten Teil des Körpers, auf das Gesicht,

also auf das Porträt im engsten Sinne gefaßt, das, wie wir gesehen haben, auch im ßildzauber eine

besondere Rolle spielt. Daher die in ältestes Altertum zurück zu verfolgende Sitte der Totenmasken,

die Benndorf in der angeführten Abhandlung beleuchtet hat; sie sind nicht nur aus asiatischer und

von dorther beeinflußter griechischer Urzeit erhalten, aus Ägypten, Ninive, Mykene, sondern selbst aus

einem historisch ganz getrennten Gebiet der Neuen Welt, aus Altmexiko — ein Beweis, daß es sich um

einen ursprünglichen und allgemeinen Kulturbesitz der

Menschheit handelt.

Dieser älteren und primitiveren Anschauung genügt

vorerst das typische Bildnis, die Maske, der das Merkmal

des Porträts in unserem Sinne, die Verwendung des naturale

nach dem Sprachgebrauch der Renaissance, noch abgeht.

In einem höchst scharfsinnigen Aufsatze: Uber einige psy-

chologische Voraussetzungen der naturalistischen Kunst,1 hat

H. Gomperz dargelegt, wie die dem Bilde innewohnend

gedachte Idee allmählich über die ursprünglich rein symbo-

lische Bildform hinauswächst und sich zu verflüchtigen droht,

wenn diesem Prozesse der «Entbildung» nicht durch eine

sich steigernde Verähnlichung entgegengearbeitet wird; ein

Prozeß, der im Porträt besonders deutlich zu beobachten ist.

In unserem speziellen Fall führt er von der rein piktogra-

phischen Andeutung, als Anweisung auf die Phantasie des

Beschauers, die alles Individuelle selbsttätig zu ergänzen hat,

zum völligen Siege der absoluten, individuellsten Bildform

in Form von Naturabguß (und Photographie), bei der die Mit-

wirkung des Beschauers auf das mindeste Maß reduziert ist,

von der «subjektivsten» zur «objektivsten» Bildform, wäre

man versucht zu sagen, wären diese Ausdrücke nur nicht gar

so zweideutig.

Diese Entwicklung — in psychologischer, nicht in

historischer Abfolge, zu der unser Denkmälervorrat nicht ausreicht, um so weniger als die Reihen sich

vielfach durchschneiden, retardiert sind oder abreißen, — diese Entwicklung läßt sich nun an den von

Benndorf behandelten Sepulkralmasken sehr schön verfolgen. Von ganz primitiven Bildungen, wie

den Schliemannschen Funden in Mykene oder den aus Chiusi stammenden magisch tätowierten Terra-

kottamasken2, geht dieser Weg über den Idealstil der antiken Kunst in seinen verschiedenen Phasen3

zu sehr bemerkenswerten realistischen Produkten. Die merkwürdigsten darunter sind der mit gemäßig-

tem Naturalismus gebildete (getriebene) Gesichtshelm aus Semendria im Museum von Belgrad,4 in dem

Benndorf eine griechische Arbeit des I, Jahrhunderts v. Chr. vermutet; dann die Goldmaske einer

griechisch-skythischen Fürstin aus dem III. Jahrhundert n. Chr., aus einem Tumulus von Kertsch

stammend (jetzt in der Petersburger Eremitage), bei der schon die Anlehnung an einen Naturabguß

deutlich hervortritt;5 endlich der zweifellos nach einer Totenmaske überarbeitete Bronzeguß, schon

Fig. 3. Bronzemaske in Arolsen

(Profil).

1 Beilage der Münchener Allgem. Zeitung 1905.

2 Benndorf, Tafel X.

3 Gesichtshelm aus einem großgriechischen Grabe des dritten Jahrhunderts v. Chr. im Britischen Museum, Benndorf,

Nr. 12; ein anderer, in Rumänien gefunden, im Österreichischen Museum zu Wien, späterer Kaiserzeit angehörig: Benndorf,

Nr. 17.

4 Benndorf, Nr. i3. 5 Benndorf, Nr. 7.