Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.

177

bei ihnen, aus deren Mitte das höchste und gewaltigste, ganz Europa unterjochende Beispiel der Typik,

Piatos Ideenlehre, hervorgegangen ist, seine volle Entwicklung gefunden, sondern bei den Römern, die,

auf einer ganz anderen ethnischen

Grundlage — der etruskischen —

fußend, jene großartige naturalistische

Büstenkunst entwickelt haben, die

sich in ihrem nationalen Ethos so

scharf von jener der Griechen abhebt

und die erst in nachdiokletianischer

Zeit wieder durch das ideale und

typische Porträt verdrängt worden

ist.1 Dabei handelt es sich nicht so

sehr um die offizielle und meist kon-

ventionelle Kunst der Kaiserbüsten

als um den Porträtstil des anonymen

bürgerlichen Milieus, von dem kaum

anderwärts eine bessere Vorstellung

zu gewinnen ist als in der Jacobsen-

schen Glyptothek in Kopenhagen. Wir

werden uns hiebei nochmals erinnern,

daß Rom auf altetruskischem Boden

steht und daß im besonderen die

Grabplastik der alten Toskaner wie

die ihrer Nachfahren im Quattrocento

das Äußerste an Realismus erstrebt

und erreicht hat.

Jedermann weiß, daß es sich

hier um die Cerae (effigies) der römi-

schen Patrizierhäuser handelt; der

merkwürdige Realismus der römi-

schen Porträtbüsten, der zweifellos

auf besonderer Veranlagung beruht,

ist zwar nicht aus jenem nationalen

Brauche herzuleiten, wohl aber steht

er damit in innerer Verbindung und

hat von dieser Seite her ausgiebige

Förderung erhalten. Die französische

Grabplastik des XIV., die toskanische

des XV. Jahrhunderts wird uns weitere

Belege für dieses Verhältnis liefern.

Jene Ahnenbilder des römischen Pa-

triziats waren an der würdigsten Stelle

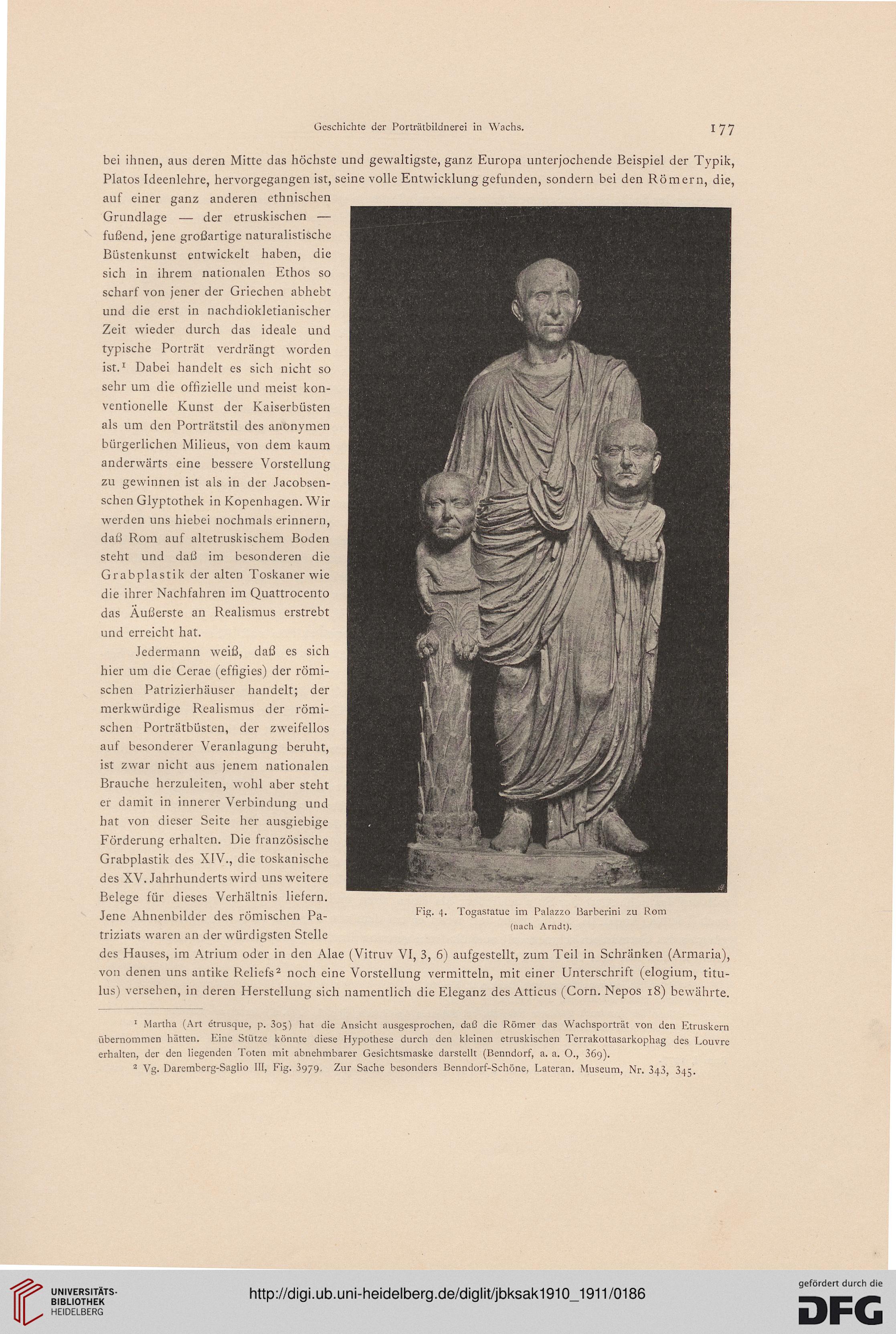

Fig. 4. Togastatuc im Palazzo Barberini zu Rom

(nach Arndt).

des Hauses, im Atrium oder in den Alae (Vitruv VI, 3, 6) aufgestellt, zum Teil in Schränken (Armaria),

von denen uns antike Reliefs2 noch eine Vorstellung vermitteln, mit einer Unterschrift (elogium, titu-

lus) versehen, in deren Herstellung sich namentlich die Eleganz des Atticus (Corn. Nepos 18) bewährte.

1 Martha (Art etrusque, p. 3o,) hat die Ansicht ausgesprochen, daß die Römer das Wachsporträt von den Etruskern

übernommen hatten. F.ine Stütze könnte diese Hypothese durch den kleinen etruskischen Terrakottasarkophag des Louvre

erhalten, der den liegenden Toten mit abnehmbarer Gesichtsmaske darstellt (Benndorf, a. a. O., 369).

2 Vg. Daremberg-Saglio III, Fig. 3979. Zur Sache besonders Benndorf-Schöne, Lateran. Museum, Nr. 343, 34;.

177

bei ihnen, aus deren Mitte das höchste und gewaltigste, ganz Europa unterjochende Beispiel der Typik,

Piatos Ideenlehre, hervorgegangen ist, seine volle Entwicklung gefunden, sondern bei den Römern, die,

auf einer ganz anderen ethnischen

Grundlage — der etruskischen —

fußend, jene großartige naturalistische

Büstenkunst entwickelt haben, die

sich in ihrem nationalen Ethos so

scharf von jener der Griechen abhebt

und die erst in nachdiokletianischer

Zeit wieder durch das ideale und

typische Porträt verdrängt worden

ist.1 Dabei handelt es sich nicht so

sehr um die offizielle und meist kon-

ventionelle Kunst der Kaiserbüsten

als um den Porträtstil des anonymen

bürgerlichen Milieus, von dem kaum

anderwärts eine bessere Vorstellung

zu gewinnen ist als in der Jacobsen-

schen Glyptothek in Kopenhagen. Wir

werden uns hiebei nochmals erinnern,

daß Rom auf altetruskischem Boden

steht und daß im besonderen die

Grabplastik der alten Toskaner wie

die ihrer Nachfahren im Quattrocento

das Äußerste an Realismus erstrebt

und erreicht hat.

Jedermann weiß, daß es sich

hier um die Cerae (effigies) der römi-

schen Patrizierhäuser handelt; der

merkwürdige Realismus der römi-

schen Porträtbüsten, der zweifellos

auf besonderer Veranlagung beruht,

ist zwar nicht aus jenem nationalen

Brauche herzuleiten, wohl aber steht

er damit in innerer Verbindung und

hat von dieser Seite her ausgiebige

Förderung erhalten. Die französische

Grabplastik des XIV., die toskanische

des XV. Jahrhunderts wird uns weitere

Belege für dieses Verhältnis liefern.

Jene Ahnenbilder des römischen Pa-

triziats waren an der würdigsten Stelle

Fig. 4. Togastatuc im Palazzo Barberini zu Rom

(nach Arndt).

des Hauses, im Atrium oder in den Alae (Vitruv VI, 3, 6) aufgestellt, zum Teil in Schränken (Armaria),

von denen uns antike Reliefs2 noch eine Vorstellung vermitteln, mit einer Unterschrift (elogium, titu-

lus) versehen, in deren Herstellung sich namentlich die Eleganz des Atticus (Corn. Nepos 18) bewährte.

1 Martha (Art etrusque, p. 3o,) hat die Ansicht ausgesprochen, daß die Römer das Wachsporträt von den Etruskern

übernommen hatten. F.ine Stütze könnte diese Hypothese durch den kleinen etruskischen Terrakottasarkophag des Louvre

erhalten, der den liegenden Toten mit abnehmbarer Gesichtsmaske darstellt (Benndorf, a. a. O., 369).

2 Vg. Daremberg-Saglio III, Fig. 3979. Zur Sache besonders Benndorf-Schöne, Lateran. Museum, Nr. 343, 34;.