Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.

I87

erinnert, wonach der Tote selten liegend, meistens in aufrechter Stellung (eorwg evaqyrß = erectus

sedens?) auf dem Forum ausgestellt wurde. Daß es sich hier nicht um die Leiche selbst, sondern um

eine Nachbildung gehandelt haben kann, haben wir in Ubereinstimmung mit Benndorf und älteren

Kommentatoren schon früher erwähnt; für diese Annahme bürgt vor allem die Kontinuität der späteren

Kaiserzeit.

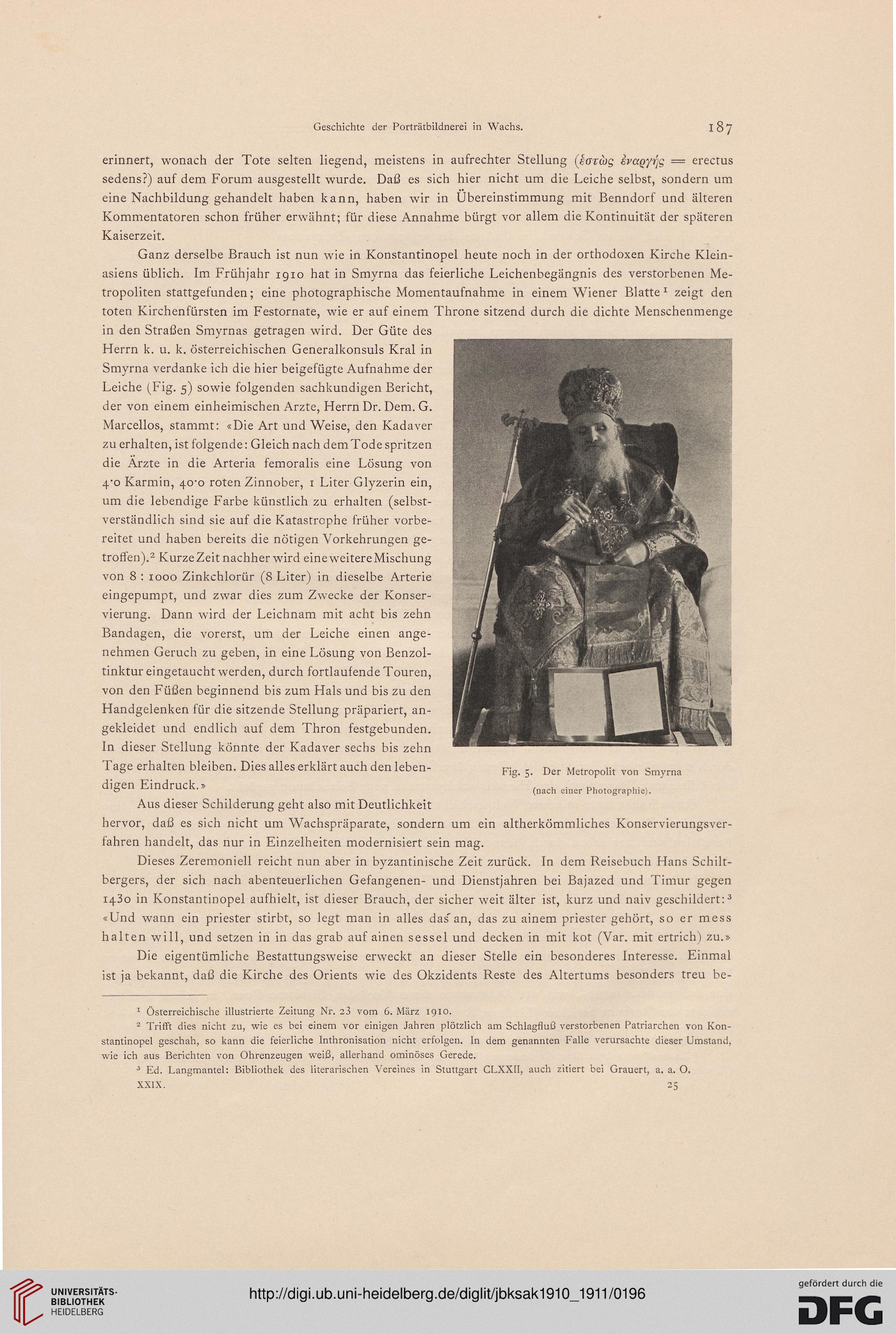

Ganz derselbe Brauch ist nun wie in Konstantinopel heute noch in der orthodoxen Kirche Klein-

asiens üblich. Im Frühjahr 1910 hat in Smyrna das feierliche Leichenbegängnis des verstorbenen Me-

tropoliten stattgefunden; eine photographische Momentaufnahme in einem Wiener Blatte1 zeigt den

toten Kirchenfürsten im Festornate, wie er auf einem Throne sitzend durch die dichte Menschenmenge

in den Straßen Smyrnas getragen wird. Der Güte des

Herrn k. u. k. österreichischen Generalkonsuls Kral in

Smyrna verdanke ich die hier beigefügte Aufnahme der

Leiche (Fig. 5) sowie folgenden sachkundigen Bericht,

der von einem einheimischen Arzte, Herrn Dr. Dem. G.

Marcellos, stammt: «Die Art und Weise, den Kadaver

zu erhalten, ist folgende: Gleich nach dem Tode spritzen

die Ärzte in die Arteria femoralis eine Lösung von

4/0 Karmin, 40^0 roten Zinnober, 1 Liter Glyzerin ein,

um die lebendige Farbe künstlich zu erhalten (selbst-

verständlich sind sie auf die Katastrophe früher vorbe-

reitet und haben bereits die nötigen Vorkehrungen ge-

troffen).2 Kurze Zeit nachher wird eineweitereMischung

von 8 : 1000 Zinkchlorür (8 Liter) in dieselbe Arterie

eingepumpt, und zwar dies zum Zwecke der Konser-

vierung. Dann wird der Leichnam mit acht bis zehn

Bandagen, die vorerst, um der Leiche einen ange-

nehmen Geruch zu geben, in eine Lösung von Benzol-

tinktur eingetaucht werden, durch fortlaufende Touren,

von den Füßen beginnend bis zum Hals und bis zu den

Handgelenken für die sitzende Stellung präpariert, an-

gekleidet und endlich auf dem Thron festgebunden.

In dieser Stellung könnte der Kadaver sechs bis zehn

Tage erhalten bleiben. Dies alles erklärt auch den leben-

digen Eindruck.»

Aus dieser Schilderung geht also mit Deutlichkeit

hervor, daß es sich nicht um Wachspräparate, sondern um ein altherkömmliches Konservierungsver-

fahren handelt, das nur in Einzelheiten modernisiert sein mag.

Dieses Zeremoniell reicht nun aber in byzantinische Zeit zurück. In dem Reisebuch Hans Schiit-

bergers, der sich nach abenteuerlichen Gefangenen- und Dienstjahren bei Bajazed und Timur gegen

1430 in Konstantinopel aufhielt, ist dieser Brauch, der sicher weit älter ist, kurz und naiv geschildert:3

«Und wann ein priester stirbt, so legt man in alles das'an, das zu ainem priester gehört, so er mess

halten will, und setzen in in das grab auf ainen sessel und decken in mit kot (Var. mit ertrich) zu.»

Die eigentümliche Bestattungsweise erweckt an dieser Stelle ein besonderes Interesse. Einmal

ist ja bekannt, daß die Kirche des Orients wie des Okzidents Reste des Altertums besonders treu be-

Fig. 5. Der Metropolit von Smyrna

(nach einer Photographie).

1 Österreichische illustrierte Zeitung Nr. 23 vom 6. März 1910.

2 Trifft dies nicht zu, wie es bei einem vor einigen Jahren plötzlich am Schlagfluß verstorbenen Patriarchen von Kon-

stantinopel geschah, so kann die feierliche Inthronisation nicht erfolgen. In dem genannten Falle verursachte dieser Umstand,

wie ich aus Berichten von Ohrenzeugen weiß, allerhand ominöses Gerede.

3 Ed. Langmantel: Bibliothek des literarischen Vereines in Stuttgart CLXXII, auch zitiert bei Grauert, a. a. O.

XXIX. 2;

I87

erinnert, wonach der Tote selten liegend, meistens in aufrechter Stellung (eorwg evaqyrß = erectus

sedens?) auf dem Forum ausgestellt wurde. Daß es sich hier nicht um die Leiche selbst, sondern um

eine Nachbildung gehandelt haben kann, haben wir in Ubereinstimmung mit Benndorf und älteren

Kommentatoren schon früher erwähnt; für diese Annahme bürgt vor allem die Kontinuität der späteren

Kaiserzeit.

Ganz derselbe Brauch ist nun wie in Konstantinopel heute noch in der orthodoxen Kirche Klein-

asiens üblich. Im Frühjahr 1910 hat in Smyrna das feierliche Leichenbegängnis des verstorbenen Me-

tropoliten stattgefunden; eine photographische Momentaufnahme in einem Wiener Blatte1 zeigt den

toten Kirchenfürsten im Festornate, wie er auf einem Throne sitzend durch die dichte Menschenmenge

in den Straßen Smyrnas getragen wird. Der Güte des

Herrn k. u. k. österreichischen Generalkonsuls Kral in

Smyrna verdanke ich die hier beigefügte Aufnahme der

Leiche (Fig. 5) sowie folgenden sachkundigen Bericht,

der von einem einheimischen Arzte, Herrn Dr. Dem. G.

Marcellos, stammt: «Die Art und Weise, den Kadaver

zu erhalten, ist folgende: Gleich nach dem Tode spritzen

die Ärzte in die Arteria femoralis eine Lösung von

4/0 Karmin, 40^0 roten Zinnober, 1 Liter Glyzerin ein,

um die lebendige Farbe künstlich zu erhalten (selbst-

verständlich sind sie auf die Katastrophe früher vorbe-

reitet und haben bereits die nötigen Vorkehrungen ge-

troffen).2 Kurze Zeit nachher wird eineweitereMischung

von 8 : 1000 Zinkchlorür (8 Liter) in dieselbe Arterie

eingepumpt, und zwar dies zum Zwecke der Konser-

vierung. Dann wird der Leichnam mit acht bis zehn

Bandagen, die vorerst, um der Leiche einen ange-

nehmen Geruch zu geben, in eine Lösung von Benzol-

tinktur eingetaucht werden, durch fortlaufende Touren,

von den Füßen beginnend bis zum Hals und bis zu den

Handgelenken für die sitzende Stellung präpariert, an-

gekleidet und endlich auf dem Thron festgebunden.

In dieser Stellung könnte der Kadaver sechs bis zehn

Tage erhalten bleiben. Dies alles erklärt auch den leben-

digen Eindruck.»

Aus dieser Schilderung geht also mit Deutlichkeit

hervor, daß es sich nicht um Wachspräparate, sondern um ein altherkömmliches Konservierungsver-

fahren handelt, das nur in Einzelheiten modernisiert sein mag.

Dieses Zeremoniell reicht nun aber in byzantinische Zeit zurück. In dem Reisebuch Hans Schiit-

bergers, der sich nach abenteuerlichen Gefangenen- und Dienstjahren bei Bajazed und Timur gegen

1430 in Konstantinopel aufhielt, ist dieser Brauch, der sicher weit älter ist, kurz und naiv geschildert:3

«Und wann ein priester stirbt, so legt man in alles das'an, das zu ainem priester gehört, so er mess

halten will, und setzen in in das grab auf ainen sessel und decken in mit kot (Var. mit ertrich) zu.»

Die eigentümliche Bestattungsweise erweckt an dieser Stelle ein besonderes Interesse. Einmal

ist ja bekannt, daß die Kirche des Orients wie des Okzidents Reste des Altertums besonders treu be-

Fig. 5. Der Metropolit von Smyrna

(nach einer Photographie).

1 Österreichische illustrierte Zeitung Nr. 23 vom 6. März 1910.

2 Trifft dies nicht zu, wie es bei einem vor einigen Jahren plötzlich am Schlagfluß verstorbenen Patriarchen von Kon-

stantinopel geschah, so kann die feierliche Inthronisation nicht erfolgen. In dem genannten Falle verursachte dieser Umstand,

wie ich aus Berichten von Ohrenzeugen weiß, allerhand ominöses Gerede.

3 Ed. Langmantel: Bibliothek des literarischen Vereines in Stuttgart CLXXII, auch zitiert bei Grauert, a. a. O.

XXIX. 2;