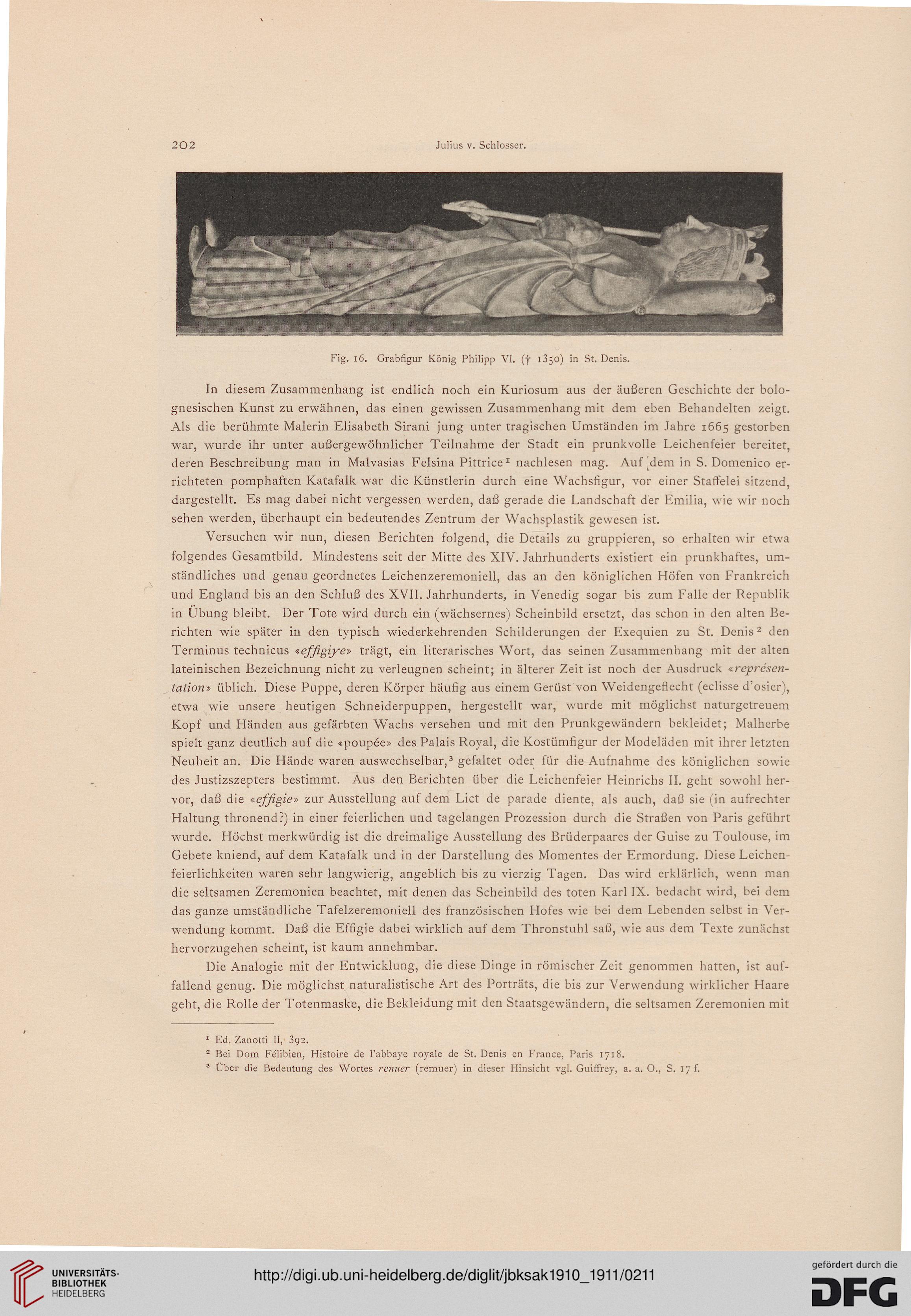

Fig. 16. Grabfigur König Philipp VI. (f 1350) in St. Denis.

In diesem Zusammenhang ist endlich noch ein Kuriosum aus der äußeren Geschichte der bolo-

gnesischen Kunst zu erwähnen, das einen gewissen Zusammenhang mit dem eben Behandelten zeigt.

Als die berühmte Malerin Elisabeth Sirani jung unter tragischen Umständen im Jahre 1665 gestorben

war, wurde ihr unter außergewöhnlicher Teilnahme der Stadt ein prunkvolle Leichenfeier bereitet,

deren Beschreibung man in Malvasias Felsina Pittrice 1 nachlesen mag. Auf ^dem in S. Domenico er-

richteten pomphaften Katafalk war die Künstlerin durch eine Wachsfigur, vor einer Staffelei sitzend,

dargestellt. Es mag dabei nicht vergessen werden, daß gerade die Landschaft der Emilia, wie wir noch

sehen werden, überhaupt ein bedeutendes Zentrum der Wachsplastik gewesen ist.

Versuchen wir nun, diesen Berichten folgend, die Details zu gruppieren, so erhalten wir etwa

folgendes Gesamtbild. Mindestens seit der Mitte des XIV. Jahrhunderts existiert ein prunkhaftes, um-

ständliches und genau geordnetes Leichenzeremoniell, das an den königlichen Höfen von Frankreich

und England bis an den Schluß des XVII. Jahrhunderts, in Venedig sogar bis zum Falle der Republik

in Übung bleibt. Der Tote wird durch ein (wächsernes) Scheinbild ersetzt, das schon in den alten Be-

richten wie später in den typisch wiederkehrenden Schilderungen der Exequien zu St. Denis2 den

Terminus technicus «effigijre» trägt, ein literarisches Wort, das seinen Zusammenhang mit der alten

lateinischen Bezeichnung nicht zu verleugnen scheint; in älterer Zeit ist noch der Ausdruck «represen-

tation» üblich. Diese Puppe, deren Körper häufig aus einem Gerüst von Weidengeflecht (eclisse d'osier),

etwa wie unsere heutigen Schneiderpuppen, hergestellt war, wurde mit möglichst naturgetreuem

Kopf und Händen aus gefärbten Wachs versehen und mit den Prunkgewändern bekleidet; Malherbe

spielt ganz deutlich auf die «poupee» des Palais Royal, die Kostümfigur der Modeläden mit ihrer letzten

Neuheit an. Die Hände waren auswechselbar,3 gefaltet oder für die Aufnahme des königlichen sowie

des Justizszepters bestimmt. Aus den Berichten über die Leichenfeier Heinrichs II. geht sowohl her-

vor, daß die «.effigie» zur Ausstellung auf dem Lict de parade diente, als auch, daß sie (in aufrechter

Haltung thronend?) in einer feierlichen und tagelangen Prozession durch die Straßen von Paris geführt

wurde. Höchst merkwürdig ist die dreimalige Ausstellung des Brüderpaares der Guise zu Toulouse, im

Gebete kniend, auf dem Katafalk und in der Darstellung des Momentes der Ermordung. Diese Leichen-

feierlichkeiten waren sehr langwierig, angeblich bis zu vierzig Tagen. Das wird erklärlich, wenn man

die seltsamen Zeremonien beachtet, mit denen das Scheinbild des toten Karl IX. bedacht wird, bei dem

das ganze umständliche Tafelzeremoniell des französischen Hofes wie bei dem Lebenden selbst in Ver-

wendung kommt. Daß die Effigie dabei wirklich auf dem Thronstuhl saß, wie aus dem Texte zunächst

hervorzugehen scheint, ist kaum annehmbar.

Die Analogie mit der Entwicklung, die diese Dinge in römischer Zeit genommen hatten, ist auf-

fallend genug. Die möglichst naturalistische Art des Porträts, die bis zur Verwendung wirklicher Haare

geht, die Rolle der Totenmaske, die Bekleidung mit den Staatsgewändern, die seltsamen Zeremonien mit

1 Ed. Zanotti II, 392.

2 Bei Dom Felibien, Histoire de l'abbaye royale de St. Denis en France, Paris 1718.

3 Über die Bedeutung des Wortes renuer (remuer) in dieser Hinsicht vgl. Guiffrey, a. a. O., S. 17 f.

In diesem Zusammenhang ist endlich noch ein Kuriosum aus der äußeren Geschichte der bolo-

gnesischen Kunst zu erwähnen, das einen gewissen Zusammenhang mit dem eben Behandelten zeigt.

Als die berühmte Malerin Elisabeth Sirani jung unter tragischen Umständen im Jahre 1665 gestorben

war, wurde ihr unter außergewöhnlicher Teilnahme der Stadt ein prunkvolle Leichenfeier bereitet,

deren Beschreibung man in Malvasias Felsina Pittrice 1 nachlesen mag. Auf ^dem in S. Domenico er-

richteten pomphaften Katafalk war die Künstlerin durch eine Wachsfigur, vor einer Staffelei sitzend,

dargestellt. Es mag dabei nicht vergessen werden, daß gerade die Landschaft der Emilia, wie wir noch

sehen werden, überhaupt ein bedeutendes Zentrum der Wachsplastik gewesen ist.

Versuchen wir nun, diesen Berichten folgend, die Details zu gruppieren, so erhalten wir etwa

folgendes Gesamtbild. Mindestens seit der Mitte des XIV. Jahrhunderts existiert ein prunkhaftes, um-

ständliches und genau geordnetes Leichenzeremoniell, das an den königlichen Höfen von Frankreich

und England bis an den Schluß des XVII. Jahrhunderts, in Venedig sogar bis zum Falle der Republik

in Übung bleibt. Der Tote wird durch ein (wächsernes) Scheinbild ersetzt, das schon in den alten Be-

richten wie später in den typisch wiederkehrenden Schilderungen der Exequien zu St. Denis2 den

Terminus technicus «effigijre» trägt, ein literarisches Wort, das seinen Zusammenhang mit der alten

lateinischen Bezeichnung nicht zu verleugnen scheint; in älterer Zeit ist noch der Ausdruck «represen-

tation» üblich. Diese Puppe, deren Körper häufig aus einem Gerüst von Weidengeflecht (eclisse d'osier),

etwa wie unsere heutigen Schneiderpuppen, hergestellt war, wurde mit möglichst naturgetreuem

Kopf und Händen aus gefärbten Wachs versehen und mit den Prunkgewändern bekleidet; Malherbe

spielt ganz deutlich auf die «poupee» des Palais Royal, die Kostümfigur der Modeläden mit ihrer letzten

Neuheit an. Die Hände waren auswechselbar,3 gefaltet oder für die Aufnahme des königlichen sowie

des Justizszepters bestimmt. Aus den Berichten über die Leichenfeier Heinrichs II. geht sowohl her-

vor, daß die «.effigie» zur Ausstellung auf dem Lict de parade diente, als auch, daß sie (in aufrechter

Haltung thronend?) in einer feierlichen und tagelangen Prozession durch die Straßen von Paris geführt

wurde. Höchst merkwürdig ist die dreimalige Ausstellung des Brüderpaares der Guise zu Toulouse, im

Gebete kniend, auf dem Katafalk und in der Darstellung des Momentes der Ermordung. Diese Leichen-

feierlichkeiten waren sehr langwierig, angeblich bis zu vierzig Tagen. Das wird erklärlich, wenn man

die seltsamen Zeremonien beachtet, mit denen das Scheinbild des toten Karl IX. bedacht wird, bei dem

das ganze umständliche Tafelzeremoniell des französischen Hofes wie bei dem Lebenden selbst in Ver-

wendung kommt. Daß die Effigie dabei wirklich auf dem Thronstuhl saß, wie aus dem Texte zunächst

hervorzugehen scheint, ist kaum annehmbar.

Die Analogie mit der Entwicklung, die diese Dinge in römischer Zeit genommen hatten, ist auf-

fallend genug. Die möglichst naturalistische Art des Porträts, die bis zur Verwendung wirklicher Haare

geht, die Rolle der Totenmaske, die Bekleidung mit den Staatsgewändern, die seltsamen Zeremonien mit

1 Ed. Zanotti II, 392.

2 Bei Dom Felibien, Histoire de l'abbaye royale de St. Denis en France, Paris 1718.

3 Über die Bedeutung des Wortes renuer (remuer) in dieser Hinsicht vgl. Guiffrey, a. a. O., S. 17 f.