Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.

2 I I

lebensgroßen Wachsstatuen Papst Gregors IX. (1227-1241) und seiner Nepoten noch im XVI. Jahr-

hundert in Notre Dame befunden — allerdings sind wir außer stände nachzuweisen, ob es sich hier wirk-

lich um Porträte der genannten Personen gehandelt hat. Aber ein Jahrhundert später bewahren die

Mönche von La Chaise-Dieu eine Wachsfigur Clemens VI., die ihnen der päpstliche Hofmaler Matthias

von Viterbo (um 1352) zugesandt hatte. Mäle denkt dabei, vielleicht mit Recht, an eine Totenmaske.1

Auch ist schon für die Jahre 1275/76 ein wächsernes Votiv-

bild König Eduards I. von England bezeugt; damals wurden

3oo Pfund Wachs «ad faciendam suamymaginem pro nobis»

angewiesen; der ausführende Künstler, ein Magister Rober-

tus de Beverlaco, erhält 66 sh. 8 d.2 Von 1290 stammt end-

lich die Erwähnung der wächsernen, bemalten Votivstatue

eines Grafen von Artois, die für Notre Dame in Boulogne

bestimmt war.3

Eine zweite jüngere Nachricht aus dem Jahre 1357

meldet die Stiftung eines lebensgroßen Wachsbildes («pro

facienda ymagine») im Gewicht von 334 Pfund, das eine

Gräfin von Savoyen bei einem englischen Bildner, Magister

Guglielmus Anglicus, für die Kathedrale von Lausanne be-

stellt hat.4 Ahnliche Ex-votos sind von König Karl VI. über-

liefert,5 dann von Philipp dem Kühnen von Burgund, der

i3g8 das Wachsbild seines Sohnes, der von einem tollen

Hunde gebissen worden war, nach Vienne stiftete.6

Im XV. Jahrhundert mehren sich die Beispiele, für

die ich bloß auf die Abhandlungen von Blondel und Le

Breton verweise. Nur ein Detail verdient besondere Hervor-

hebung; obwohl es aus einem Roman, dem Petit Jehan de

Santre von Anthoine de la Salle (1455) stammt, ist es, wie

die Ex-votos der Annunziata in Florenz beweisen, durchaus

keine Erfindung, sondern der Wirklichkeit entnommen. Die

Dame des Belles-Cousines gelobt der Jungfrau ein voll-

ständig gerüstetes Votivbild ihresRitters auf seinem Schlacht-

rosse, alles aus Wachs gebildet: «Je le voue tout de chire

arme de son harnoiz, sur un destrier housse des ses armes,

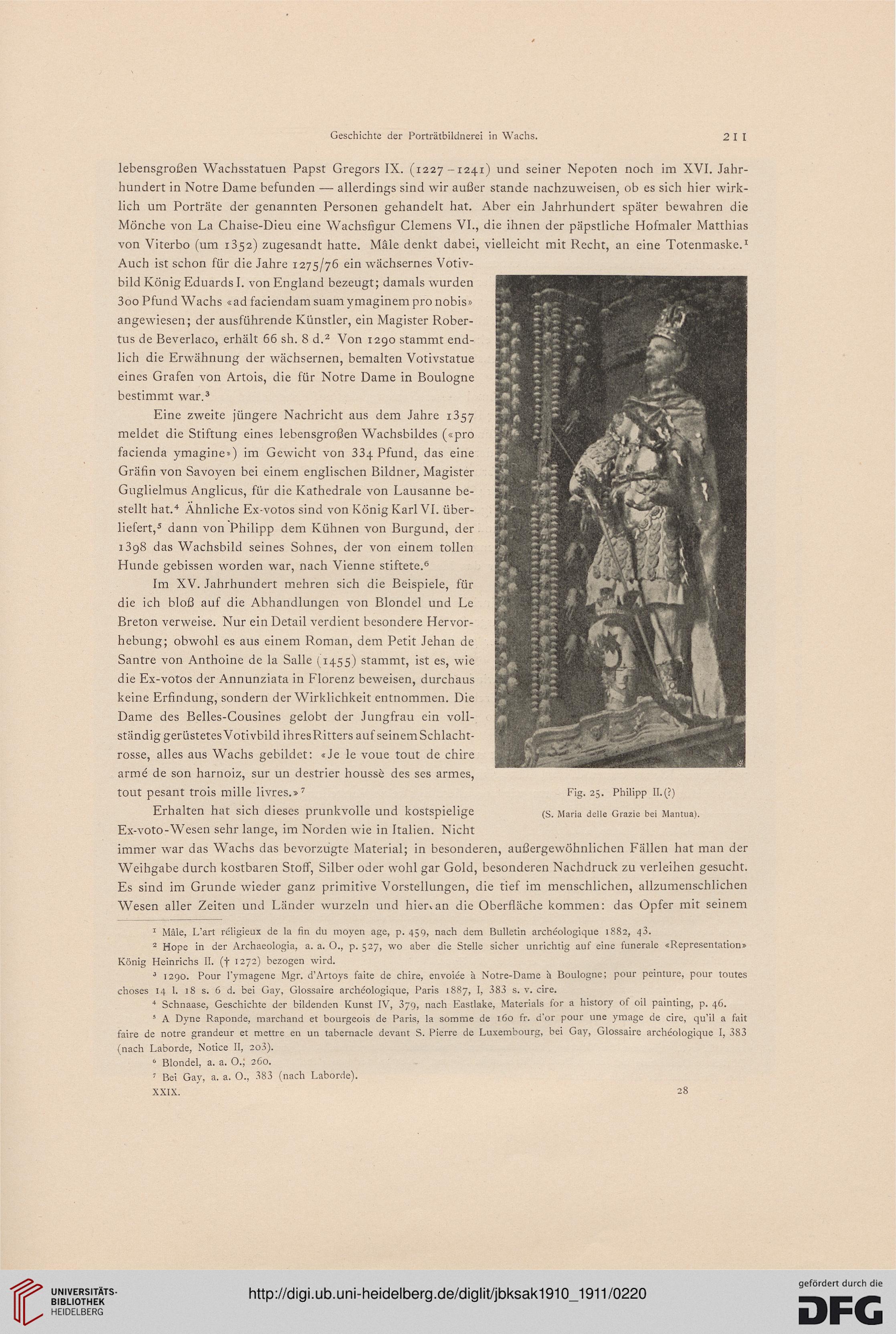

tout pesant trois mille livres.»7 Fig. 25. Philipp II.(?)

Erhalten hat sich dieses prunkvolle und kostspielige (s. Maria deiie Grazie bei Mantua).

Ex-voto-Wesen sehr lange, im Norden wie in Italien. Nicht

immer war das Wachs das bevorzugte Material; in besonderen, außergewöhnlichen Fällen hat man der

Weihgabe durch kostbaren Stoff, Silber oder wohl gar Gold, besonderen Nachdruck zu verleihen gesucht.

Es sind im Grunde wieder ganz primitive Vorstellungen, die tief im menschlichen, allzumenschlichen

Wesen aller Zeiten und Länder wurzeln und hieran die Oberfläche kommen: das Opfer mit seinem

1 Mäle, L'art religieux de la fin du moyen age, p. 459, nach dem Bulletin archeologique 1882, 43.

2 Hope in der Archaeologia, a. a. O., p. 527, wo aber die Stelle sicher unrichtig auf eine funerale «Representation»

König Heinrichs II. (f 1272) bezogen wird.

3 1290. Pour l'ymagene Mgr. d'Artoys faite de chire, envoiee ä Notre-Dame ä Boulogne; pour peinture, pour toutes

choses 14 1. 18 s. 6 d. bei Gay, Glossaire archeologique, Paris 1887, I, 383 s. v. cire.

4 Schnaase, Geschichte der bildenden Kunst IV, 379, nach Eastlake, Materials for a history of oil painting, p. 46.

* A Dyne Raponde, marchand et bourgeois de Paris, la somme de 160 fr. d'or pour une ymage de cire, qu'il a fait

faire de notre grandeur et mettre en un tabernacle devant S. Pierre de Luxembourg, bei Gay, Glossaire archeologique I, 383

(nach Laborde, Notice II, 2o3).

' Blondel, a. a. O.; 260.

' Bei Gay, a. a. O., 383 (nach Laborde).

XXIX. 28

2 I I

lebensgroßen Wachsstatuen Papst Gregors IX. (1227-1241) und seiner Nepoten noch im XVI. Jahr-

hundert in Notre Dame befunden — allerdings sind wir außer stände nachzuweisen, ob es sich hier wirk-

lich um Porträte der genannten Personen gehandelt hat. Aber ein Jahrhundert später bewahren die

Mönche von La Chaise-Dieu eine Wachsfigur Clemens VI., die ihnen der päpstliche Hofmaler Matthias

von Viterbo (um 1352) zugesandt hatte. Mäle denkt dabei, vielleicht mit Recht, an eine Totenmaske.1

Auch ist schon für die Jahre 1275/76 ein wächsernes Votiv-

bild König Eduards I. von England bezeugt; damals wurden

3oo Pfund Wachs «ad faciendam suamymaginem pro nobis»

angewiesen; der ausführende Künstler, ein Magister Rober-

tus de Beverlaco, erhält 66 sh. 8 d.2 Von 1290 stammt end-

lich die Erwähnung der wächsernen, bemalten Votivstatue

eines Grafen von Artois, die für Notre Dame in Boulogne

bestimmt war.3

Eine zweite jüngere Nachricht aus dem Jahre 1357

meldet die Stiftung eines lebensgroßen Wachsbildes («pro

facienda ymagine») im Gewicht von 334 Pfund, das eine

Gräfin von Savoyen bei einem englischen Bildner, Magister

Guglielmus Anglicus, für die Kathedrale von Lausanne be-

stellt hat.4 Ahnliche Ex-votos sind von König Karl VI. über-

liefert,5 dann von Philipp dem Kühnen von Burgund, der

i3g8 das Wachsbild seines Sohnes, der von einem tollen

Hunde gebissen worden war, nach Vienne stiftete.6

Im XV. Jahrhundert mehren sich die Beispiele, für

die ich bloß auf die Abhandlungen von Blondel und Le

Breton verweise. Nur ein Detail verdient besondere Hervor-

hebung; obwohl es aus einem Roman, dem Petit Jehan de

Santre von Anthoine de la Salle (1455) stammt, ist es, wie

die Ex-votos der Annunziata in Florenz beweisen, durchaus

keine Erfindung, sondern der Wirklichkeit entnommen. Die

Dame des Belles-Cousines gelobt der Jungfrau ein voll-

ständig gerüstetes Votivbild ihresRitters auf seinem Schlacht-

rosse, alles aus Wachs gebildet: «Je le voue tout de chire

arme de son harnoiz, sur un destrier housse des ses armes,

tout pesant trois mille livres.»7 Fig. 25. Philipp II.(?)

Erhalten hat sich dieses prunkvolle und kostspielige (s. Maria deiie Grazie bei Mantua).

Ex-voto-Wesen sehr lange, im Norden wie in Italien. Nicht

immer war das Wachs das bevorzugte Material; in besonderen, außergewöhnlichen Fällen hat man der

Weihgabe durch kostbaren Stoff, Silber oder wohl gar Gold, besonderen Nachdruck zu verleihen gesucht.

Es sind im Grunde wieder ganz primitive Vorstellungen, die tief im menschlichen, allzumenschlichen

Wesen aller Zeiten und Länder wurzeln und hieran die Oberfläche kommen: das Opfer mit seinem

1 Mäle, L'art religieux de la fin du moyen age, p. 459, nach dem Bulletin archeologique 1882, 43.

2 Hope in der Archaeologia, a. a. O., p. 527, wo aber die Stelle sicher unrichtig auf eine funerale «Representation»

König Heinrichs II. (f 1272) bezogen wird.

3 1290. Pour l'ymagene Mgr. d'Artoys faite de chire, envoiee ä Notre-Dame ä Boulogne; pour peinture, pour toutes

choses 14 1. 18 s. 6 d. bei Gay, Glossaire archeologique, Paris 1887, I, 383 s. v. cire.

4 Schnaase, Geschichte der bildenden Kunst IV, 379, nach Eastlake, Materials for a history of oil painting, p. 46.

* A Dyne Raponde, marchand et bourgeois de Paris, la somme de 160 fr. d'or pour une ymage de cire, qu'il a fait

faire de notre grandeur et mettre en un tabernacle devant S. Pierre de Luxembourg, bei Gay, Glossaire archeologique I, 383

(nach Laborde, Notice II, 2o3).

' Blondel, a. a. O.; 260.

' Bei Gay, a. a. O., 383 (nach Laborde).

XXIX. 28