2I4

Julius v. Schlosser.

wäre die Sache nicht, besonders wenn man an die aus Frankreich überlieferten Nachrichten denkt.

Uber das XIV. Jahrhundert geben dann Sacchettis Novellen, überhaupt ein treuer Spiegel des florentini-

schen Bürgerlebens jener Zeit, sichere Auskunft. Ursprünglich scheint jedoch nicht die Annunziata,

sondern Orsanmichele mit seinem wundertätigen Marienbilde in Orcagnas kostbarem Schrein die Haupt-

stätte gewesen zu sein. In seiner Umgebung befanden sich auch die Buden der Cerajuoli, in denen man

die Votive kaufen oder bestellen konnte. Später waren sie größtenteils in der Via de' Servi zu finden.

Ein sensitiver Maler der florentinischen Spätzeit, Lodovico Cardi, il Cigoli, nahm lieber einen Umweg,

um zur Annunziata zu gelangen, weil die in den Läden der Servitenstraße baumelnden Gliedmaßen aus

Papiermache («boti di cartoni») sein Malerauge beleidigten.1 In einer Novelle Sacchettis (nov. 185) ist

schon von der lebensgroßen Wachsfigur eines Florentiner Bürgers, des Pero Foraboschi, die Rede.

Sacchetti erzählt ausführlich, wie sie bei Orsanmichele bestellt und nach einigen Tagen in der Annun-

ziata dargebracht wird, wo man sie zu

seiner Zeit noch sah; auch vergißt er

nicht, die Porträtähnlichkeit hervorzu-

heben («la quäle fu poi messa a' ballatoi

del legname che sono di sopra; e insino

al di d'oggi si vede, ch'ella somiglia

propio Pero Foraboschi»). Schon zu

Sacchettis Zeiten war also die Annunziata

voll von solchen lebensgroßen Boti, auf

Gerüsten aufgestellt oder aufgehängt, so

daß sie bereits damals eine Gefahr bil-

deten2; mit der Annunziata rivalisierte

übrigens das kleine Sepolcro-Kirchlein

der Madonna delle Grazie.

Die Annunziata ist allmählich ein

historisches Porträtmuseum geworden, von

dem wir uns kaum mehr eine rechte Vor-

stellung machen können. Man mußte dem

Zudrang steuern; schon 1401 wurde eine

Verordnung erlassen, wonach nur solche

Bürger, die zum Eintritt in die Arti

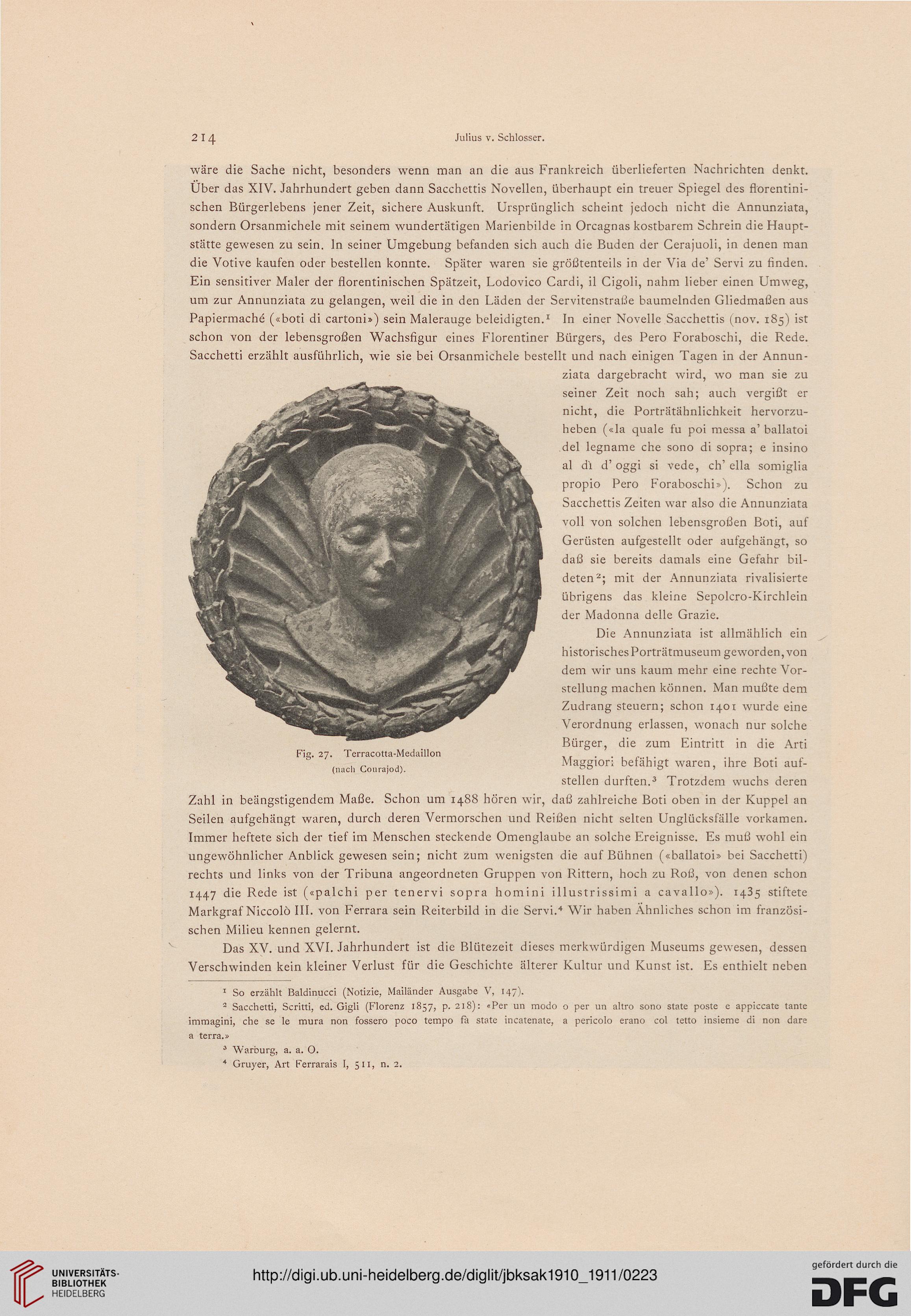

Fig. 27. Terracotta-Medaillon .

, ... . ., Maggior; befähigt waren, ihre Boti auf-

(nacn Conrajod). 00 0

stellen durften.3 Trotzdem wuchs deren

Zahl in beängstigendem Maße. Schon um 1488 hören wir, daß zahlreiche Boti oben in der Kuppel an

Seilen aufgehängt waren, durch deren Vermorschen und Reißen nicht selten Unglücksfälle vorkamen.

Immer heftete sich der tief im Menschen steckende Omenglaube an solche Ereignisse. Es muß wohl ein

ungewöhnlicher Anblick gewesen sein; nicht zum wenigsten die auf Bühnen («ballatoi» bei Sacchetti)

rechts und links von der Tribuna angeordneten Gruppen von Rittern, hoch zu Roß, von denen schon

1447 die Rede ist («palchi per tenervi sopra homini illustrissimi a cavallo»). 1435 stiftete

Markgraf Niccolö III. von Ferrara sein Reiterbild in die Servi.4 "Wir haben Ahnliches schon im französi-

schen Milieu kennen gelernt.

Das XV. und XVI. Jahrhundert ist die Blütezeit dieses merkwürdigen Museums gewesen, dessen

Verschwinden kein kleiner Verlust für die Geschichte älterer Kultur und Kunst ist. Es enthielt neben

1 So erzählt Baldinucci (Notizie, Mailänder Ausgabe V, 147).

2 Sacchetti, Scritti, ed. Gigli (Florenz 1857, p. 218): «Per un modo o per un altro sono State poste e appiccate tante

immagini, che se le mura non fossero poco tempo fa State incatenate, a pericolo erano col tetto insieme di non dare

a terra.»

3 Warburg, a. a. O.

4 Gruyer, Art Ferrarais I, 511, n. 2.

Julius v. Schlosser.

wäre die Sache nicht, besonders wenn man an die aus Frankreich überlieferten Nachrichten denkt.

Uber das XIV. Jahrhundert geben dann Sacchettis Novellen, überhaupt ein treuer Spiegel des florentini-

schen Bürgerlebens jener Zeit, sichere Auskunft. Ursprünglich scheint jedoch nicht die Annunziata,

sondern Orsanmichele mit seinem wundertätigen Marienbilde in Orcagnas kostbarem Schrein die Haupt-

stätte gewesen zu sein. In seiner Umgebung befanden sich auch die Buden der Cerajuoli, in denen man

die Votive kaufen oder bestellen konnte. Später waren sie größtenteils in der Via de' Servi zu finden.

Ein sensitiver Maler der florentinischen Spätzeit, Lodovico Cardi, il Cigoli, nahm lieber einen Umweg,

um zur Annunziata zu gelangen, weil die in den Läden der Servitenstraße baumelnden Gliedmaßen aus

Papiermache («boti di cartoni») sein Malerauge beleidigten.1 In einer Novelle Sacchettis (nov. 185) ist

schon von der lebensgroßen Wachsfigur eines Florentiner Bürgers, des Pero Foraboschi, die Rede.

Sacchetti erzählt ausführlich, wie sie bei Orsanmichele bestellt und nach einigen Tagen in der Annun-

ziata dargebracht wird, wo man sie zu

seiner Zeit noch sah; auch vergißt er

nicht, die Porträtähnlichkeit hervorzu-

heben («la quäle fu poi messa a' ballatoi

del legname che sono di sopra; e insino

al di d'oggi si vede, ch'ella somiglia

propio Pero Foraboschi»). Schon zu

Sacchettis Zeiten war also die Annunziata

voll von solchen lebensgroßen Boti, auf

Gerüsten aufgestellt oder aufgehängt, so

daß sie bereits damals eine Gefahr bil-

deten2; mit der Annunziata rivalisierte

übrigens das kleine Sepolcro-Kirchlein

der Madonna delle Grazie.

Die Annunziata ist allmählich ein

historisches Porträtmuseum geworden, von

dem wir uns kaum mehr eine rechte Vor-

stellung machen können. Man mußte dem

Zudrang steuern; schon 1401 wurde eine

Verordnung erlassen, wonach nur solche

Bürger, die zum Eintritt in die Arti

Fig. 27. Terracotta-Medaillon .

, ... . ., Maggior; befähigt waren, ihre Boti auf-

(nacn Conrajod). 00 0

stellen durften.3 Trotzdem wuchs deren

Zahl in beängstigendem Maße. Schon um 1488 hören wir, daß zahlreiche Boti oben in der Kuppel an

Seilen aufgehängt waren, durch deren Vermorschen und Reißen nicht selten Unglücksfälle vorkamen.

Immer heftete sich der tief im Menschen steckende Omenglaube an solche Ereignisse. Es muß wohl ein

ungewöhnlicher Anblick gewesen sein; nicht zum wenigsten die auf Bühnen («ballatoi» bei Sacchetti)

rechts und links von der Tribuna angeordneten Gruppen von Rittern, hoch zu Roß, von denen schon

1447 die Rede ist («palchi per tenervi sopra homini illustrissimi a cavallo»). 1435 stiftete

Markgraf Niccolö III. von Ferrara sein Reiterbild in die Servi.4 "Wir haben Ahnliches schon im französi-

schen Milieu kennen gelernt.

Das XV. und XVI. Jahrhundert ist die Blütezeit dieses merkwürdigen Museums gewesen, dessen

Verschwinden kein kleiner Verlust für die Geschichte älterer Kultur und Kunst ist. Es enthielt neben

1 So erzählt Baldinucci (Notizie, Mailänder Ausgabe V, 147).

2 Sacchetti, Scritti, ed. Gigli (Florenz 1857, p. 218): «Per un modo o per un altro sono State poste e appiccate tante

immagini, che se le mura non fossero poco tempo fa State incatenate, a pericolo erano col tetto insieme di non dare

a terra.»

3 Warburg, a. a. O.

4 Gruyer, Art Ferrarais I, 511, n. 2.