228

Julius v. Schlosser.

— mit natürlichem Haupt- und Barthaar und einem seidenen Käppchen — ist in ihrer En face-Ansicht

wohl etwas befremdend, rührt aber von einer durchaus nicht ungeschickten Hand her. Wir bringen sie

auf den beiliegenden Tafeln (Taf. XVI-XVIII).

Beide Büsten zeigen trotz der verschiedenen Technik in ihrer lebhaften Polychromie und in der

Behandlung des Beiwerks (Haare, Spitzenkragen usw.) jenen uns schon sattsam bekannten Zug der

Wachsplastik nach minutiöser und naturalistischer Ausführung. Noch viel stärker tritt diese in einer An-

zahl von Wachsbüsten hervor, die die k. u. k.

Familienfideikommißbibliothek in Wien be-

sitzt; die bedeutendste darunter stellt Kaiser

Leopold II. dar (Taf. XIX, XX). Hier handelt es

sich aber um Wachsgüsse, die bemalt und mit

natürlichen Haaren und Stoffen ausgestattet sind.

Von geradezu erschreckender Lebendigkeit ist

die Büste Ferdinands IV. von Neapel (Taf. XXI,

XXII); die Lebenstreue wird hier beinahe zur

Indiskretion. Freilich haben alle durch die Zeit

stark gelitten, das Wachs ist vergilbt, die Haare

unterlagen der Zerstörung; die sehr stark be-

schädigte Büste Maria Louisens, Napoleons Ge-

mahlin (Fig. 32), sowie die Figur der kleinen

Erzherzogin Ludovika (f 17g 1), der einzigen

Tochter Franz' II. aus erster Ehe, in ganzer Ge-

stalt (Fig. 33), sind vollends durch moderne

Restauration fast völlig ihres ursprünglichen

Charakters entkleidet worden.1 Aber die Büste

Leopolds II., die vor Jahren auf der Cimarosa-

Ausstellung im Wiener Künstlerhause (1900)

in guter Beleuchtung zu sehen war, erbringt

den Beweis, daß auch mit dieser heute von dem

Bannfluch der Ästhetik getroffenen Technik

etwas künstlerisch Hervorragendes zu leisten

ist.2 Ein charakteristischer Zug ist die peinliche

Wiedergabe der Epidermis; sogar die Bart-

stoppeln sind (wie auf dem später zu erwähnenden Porträtreliefs Ludwig XIV. von Benoist) in natura

mit skrupulöser Genauigkeit wiedergegeben. Uber den Autor ist nichts bekannt. Eine ganz unsichere

Spur könnte auf den «Hofstatuarius» und Wachsbossierer Josef Müller leiten, mit seinem wahren Namen

Graf Deym von Stritez (f 1804), auf dessen einst berühmtes Kunstkabinett im Roten Turm noch ge-

legentlich zurückzukommen sein wird. Den abenteuerlichen Lebenslauf des Mannes kann man in Wurz-

bachs Biographischem Lexikon des Kaisertums Osterreich (III, 276) nachlesen. Er war am neapolitani-

schen Hofe besonders wohl gelitten und erlangte die damals viel beredete Erlaubnis, die Antiken des

Museo Borbonico abformen zu dürfen. Die Büste des Königs von Neapel könnte auf ihn zurückgehen.3

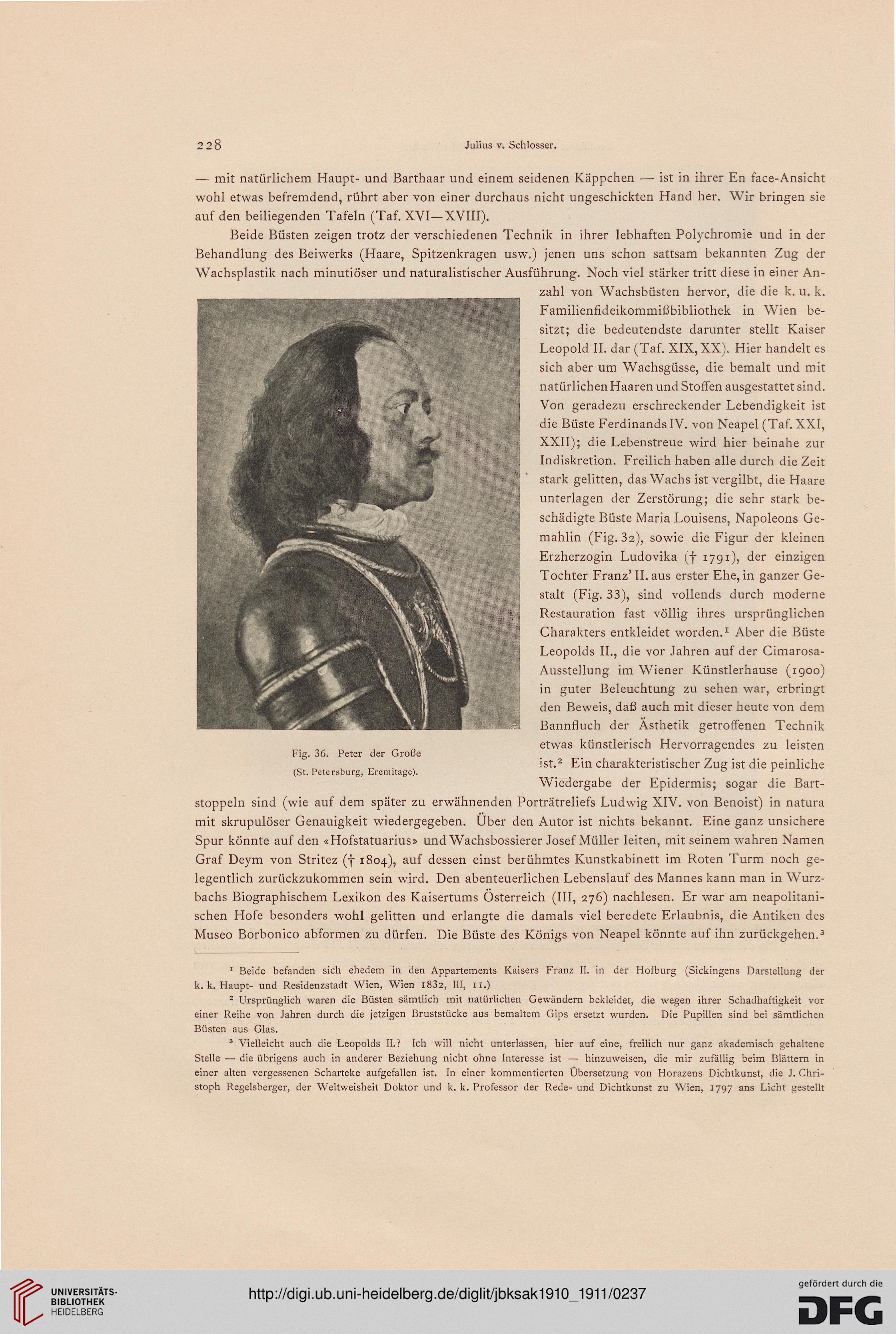

Fig. 36. Peter der Große

(St. Petersburg, Eremitage).

1 Beide befanden sich ehedem in den Appartements Kaisers Franz II. in der Hofburg (Sickingens Darstellung der

k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien, Wien 1832, III, 11.)

2 Ursprünglich waren die Büsten sämtlich mit natürlichen Gewändern bekleidet, die wegen ihrer Schadhaftigkeit vor

einer Reihe von Jahren durch die jetzigen Bruststücke aus bemaltem Gips ersetzt wurden. Die Pupillen sind bei sämtlichen

Büsten aus Glas.

3 Vielleicht auch die Leopolds II.? Ich will nicht unterlassen, hier auf eine, freilich nur ganz akademisch gehaltene

Stelle — die übrigens auch in anderer Beziehung nicht ohne Interesse ist — hinzuweisen, die mir zufällig beim Blättern in

einer alten vergessenen Scharteke aufgefallen ist. In einer kommentierten Übersetzung von Horazens Dichtkunst, die J. Chri-

stoph Regelsberger, der Weltweisheit Doktor und k. k. Professor der Rede- und Dichtkunst zu Wien, 1797 ans Licht gestellt

Julius v. Schlosser.

— mit natürlichem Haupt- und Barthaar und einem seidenen Käppchen — ist in ihrer En face-Ansicht

wohl etwas befremdend, rührt aber von einer durchaus nicht ungeschickten Hand her. Wir bringen sie

auf den beiliegenden Tafeln (Taf. XVI-XVIII).

Beide Büsten zeigen trotz der verschiedenen Technik in ihrer lebhaften Polychromie und in der

Behandlung des Beiwerks (Haare, Spitzenkragen usw.) jenen uns schon sattsam bekannten Zug der

Wachsplastik nach minutiöser und naturalistischer Ausführung. Noch viel stärker tritt diese in einer An-

zahl von Wachsbüsten hervor, die die k. u. k.

Familienfideikommißbibliothek in Wien be-

sitzt; die bedeutendste darunter stellt Kaiser

Leopold II. dar (Taf. XIX, XX). Hier handelt es

sich aber um Wachsgüsse, die bemalt und mit

natürlichen Haaren und Stoffen ausgestattet sind.

Von geradezu erschreckender Lebendigkeit ist

die Büste Ferdinands IV. von Neapel (Taf. XXI,

XXII); die Lebenstreue wird hier beinahe zur

Indiskretion. Freilich haben alle durch die Zeit

stark gelitten, das Wachs ist vergilbt, die Haare

unterlagen der Zerstörung; die sehr stark be-

schädigte Büste Maria Louisens, Napoleons Ge-

mahlin (Fig. 32), sowie die Figur der kleinen

Erzherzogin Ludovika (f 17g 1), der einzigen

Tochter Franz' II. aus erster Ehe, in ganzer Ge-

stalt (Fig. 33), sind vollends durch moderne

Restauration fast völlig ihres ursprünglichen

Charakters entkleidet worden.1 Aber die Büste

Leopolds II., die vor Jahren auf der Cimarosa-

Ausstellung im Wiener Künstlerhause (1900)

in guter Beleuchtung zu sehen war, erbringt

den Beweis, daß auch mit dieser heute von dem

Bannfluch der Ästhetik getroffenen Technik

etwas künstlerisch Hervorragendes zu leisten

ist.2 Ein charakteristischer Zug ist die peinliche

Wiedergabe der Epidermis; sogar die Bart-

stoppeln sind (wie auf dem später zu erwähnenden Porträtreliefs Ludwig XIV. von Benoist) in natura

mit skrupulöser Genauigkeit wiedergegeben. Uber den Autor ist nichts bekannt. Eine ganz unsichere

Spur könnte auf den «Hofstatuarius» und Wachsbossierer Josef Müller leiten, mit seinem wahren Namen

Graf Deym von Stritez (f 1804), auf dessen einst berühmtes Kunstkabinett im Roten Turm noch ge-

legentlich zurückzukommen sein wird. Den abenteuerlichen Lebenslauf des Mannes kann man in Wurz-

bachs Biographischem Lexikon des Kaisertums Osterreich (III, 276) nachlesen. Er war am neapolitani-

schen Hofe besonders wohl gelitten und erlangte die damals viel beredete Erlaubnis, die Antiken des

Museo Borbonico abformen zu dürfen. Die Büste des Königs von Neapel könnte auf ihn zurückgehen.3

Fig. 36. Peter der Große

(St. Petersburg, Eremitage).

1 Beide befanden sich ehedem in den Appartements Kaisers Franz II. in der Hofburg (Sickingens Darstellung der

k. k. Haupt- und Residenzstadt Wien, Wien 1832, III, 11.)

2 Ursprünglich waren die Büsten sämtlich mit natürlichen Gewändern bekleidet, die wegen ihrer Schadhaftigkeit vor

einer Reihe von Jahren durch die jetzigen Bruststücke aus bemaltem Gips ersetzt wurden. Die Pupillen sind bei sämtlichen

Büsten aus Glas.

3 Vielleicht auch die Leopolds II.? Ich will nicht unterlassen, hier auf eine, freilich nur ganz akademisch gehaltene

Stelle — die übrigens auch in anderer Beziehung nicht ohne Interesse ist — hinzuweisen, die mir zufällig beim Blättern in

einer alten vergessenen Scharteke aufgefallen ist. In einer kommentierten Übersetzung von Horazens Dichtkunst, die J. Chri-

stoph Regelsberger, der Weltweisheit Doktor und k. k. Professor der Rede- und Dichtkunst zu Wien, 1797 ans Licht gestellt