Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.

22g

Diese freie Wachsbildnerei ist überhaupt, ihrer Herkunft getreu, ursprünglich und wesentlich eine

höfische Kunst. Beispiele lassen sich aus aller Herren Länder anführen.

Schloß Rosenborg in Kopenhagen bewahrt die guten, nur nicht ganz intakt erhaltenen Büsten

Friedrichs III. von Dänemark (1648—1679) und seiner Gemahlin (Figg. 34 und 35),1 die kaiserliche

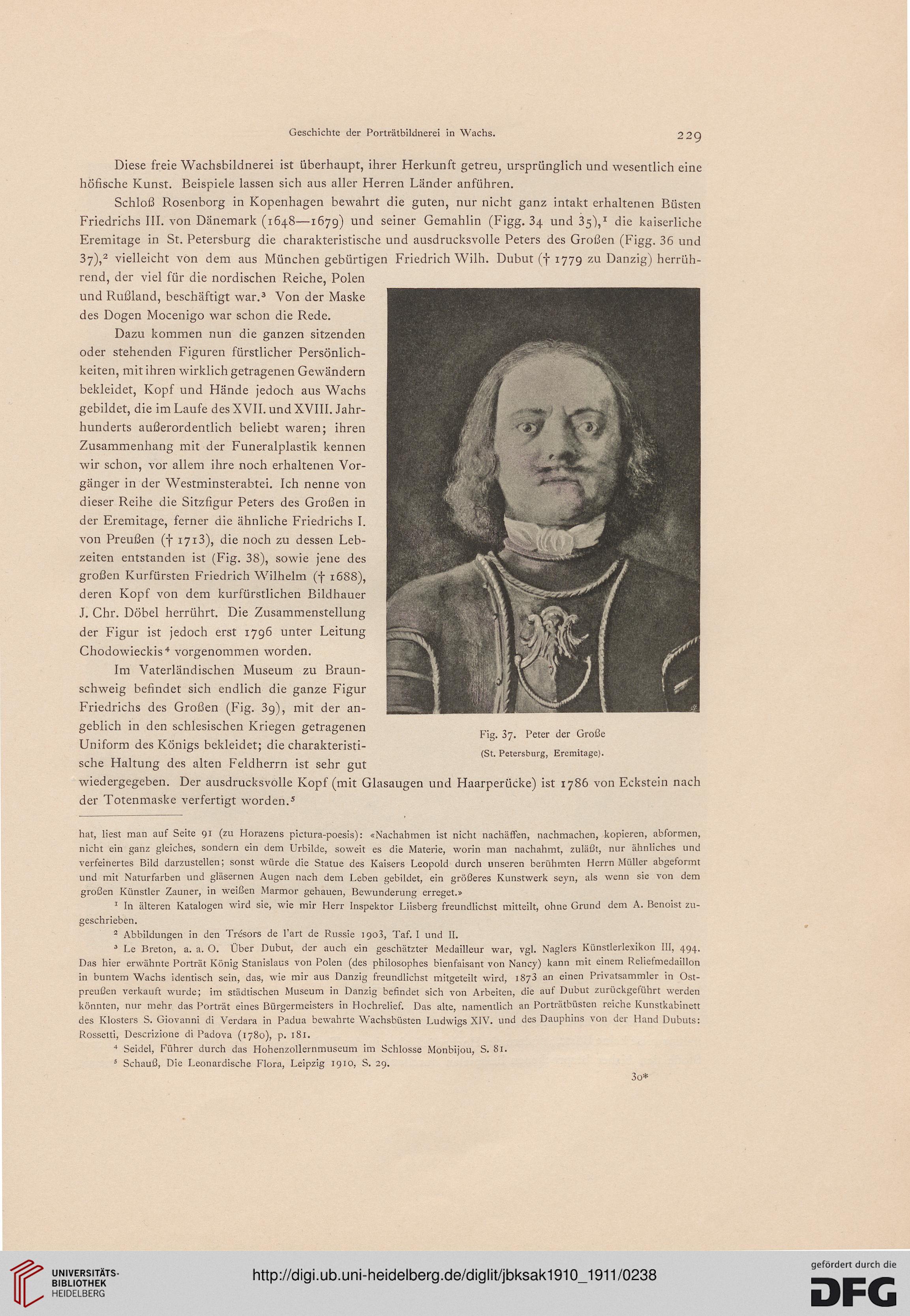

Eremitage in St. Petersburg die charakteristische und ausdrucksvolle Peters des Gro(3en (Figg. 36 und

37),2 vielleicht von dem aus München gebürtigen Friedrich Wilh. Dubut(f 1779 zu Danzig) herrüh-

rend, der viel für die nordischen Reiche, Polen

und Rußland, beschäftigt war.3 Von der Maske

des Dogen Mocenigo war schon die Rede.

Dazu kommen nun die ganzen sitzenden

oder stehenden Figuren fürstlicher Persönlich-

keiten, mit ihren wirklich getragenen Gewändern

bekleidet, Kopf und Hände jedoch aus Wachs

gebildet, die im Laufe des XVII. und XVIII. Jahr-

hunderts außerordentlich beliebt waren; ihren

Zusammenhang mit der Funeralplastik kennen

wir schon, vor allem ihre noch erhaltenen Vor-

gänger in der Westminsterabtei. Ich nenne von

dieser Reihe die Sitzfigur Peters des Großen in

der Eremitage, ferner die ähnliche Friedrichs I.

von Preußen (f I7i3), die noch zu dessen Leb-

zeiten entstanden ist (Fig. 38), sowie jene des

großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm (f 1688),

deren Kopf von dem kurfürstlichen Bildhauer

J. Chr. Döbel herrührt. Die Zusammenstellung

der Figur ist jedoch erst 1796 unter Leitung

Chodowieckis4 vorgenommen worden.

Im Vaterländischen Museum zu Braun-

schweig befindet sich endlich die ganze Figur

Friedrichs des Großen (Fig. 3g), mit der an-

geblich in den schlesischen Kriegen getragenen

Uniform des Königs bekleidet; die charakteristi-

sche Haltung des alten Feldherrn ist sehr gut

wiedergegeben. Der ausdrucksvolle Kopf (mit Glasaugen und Haarperücke) ist 1786 von Eckstein nach

der Totenmaske verfertigt worden.5

Fig. 37. Peter der Große

(St. Petersburg, Eremitage).

hat, liest man auf Seite 91 (zu Horazens pictura-poesis): «Nachahmen ist nicht nachäffen, nachmachen, kopieren, abformen,

nicht ein ganz gleiches, sondern ein dem Urbilde, soweit es die Materie, worin man nachahmt, zuläßt, nur ähnliches und

verfeinertes Bild darzustellen; sonst würde die Statue des Kaisers Leopold durch unseren berühmten Herrn Müller abgeformt

und mit Naturfarben und gläsernen Augen nach dem Leben gebildet, ein größeres Kunstwerk seyn, als wenn sie von dem

großen Künstler Zauner, in weißen Marmor gehauen, Bewunderung erreget.»

1 In älteren Katalogen wird sie, wie mir Herr Inspektor Lüsberg freundlichst mitteilt, ohne Grund dem A. Benoist zu-

geschrieben.

2 Abbildungen in den Tresors de l'art de Russie 1903, Taf. I und II.

3 Le Breton, a. a. O. Ober Dubut, der auch ein geschätzter Medailleur war, vgl. Naglers Künstlerlexikon III, 494.

Das hier erwähnte Porträt König Stanislaus von Polen (des philosophes bienfaisant von Nancy) kann mit einem Reliefmcdaillon

in buntem Wachs identisch sein, das, wie mir aus Danzig freundlichst mitgeteilt wird, 1873 an einen Privatsammler in Ost-

preußen verkauft wurde; im städtischen Museum in Danzig befindet sich von Arbeiten, die auf Dubut zurückgeführt werden

könnten, nur mehr das Porträt eines Bürgermeisters in Hochrelief. Das alte, namentlich an Porträtbüsten reiche Kunstkabinett

des Klosters S. Giovanni di Verdara in Padua bewahrte Wachsbüsten Ludwigs XIV. und des Dauphins von der Hand Dubuts:

Rosselti, Descrizione di Padova (1780), p. 181.

4 Seidel, Führer durch das Hohenzollernmuseum im Schlosse Monbijou, S. 81.

5 Schauß, Die Leonardische Flora, Leipzig 1910, S. 29.

3o*

22g

Diese freie Wachsbildnerei ist überhaupt, ihrer Herkunft getreu, ursprünglich und wesentlich eine

höfische Kunst. Beispiele lassen sich aus aller Herren Länder anführen.

Schloß Rosenborg in Kopenhagen bewahrt die guten, nur nicht ganz intakt erhaltenen Büsten

Friedrichs III. von Dänemark (1648—1679) und seiner Gemahlin (Figg. 34 und 35),1 die kaiserliche

Eremitage in St. Petersburg die charakteristische und ausdrucksvolle Peters des Gro(3en (Figg. 36 und

37),2 vielleicht von dem aus München gebürtigen Friedrich Wilh. Dubut(f 1779 zu Danzig) herrüh-

rend, der viel für die nordischen Reiche, Polen

und Rußland, beschäftigt war.3 Von der Maske

des Dogen Mocenigo war schon die Rede.

Dazu kommen nun die ganzen sitzenden

oder stehenden Figuren fürstlicher Persönlich-

keiten, mit ihren wirklich getragenen Gewändern

bekleidet, Kopf und Hände jedoch aus Wachs

gebildet, die im Laufe des XVII. und XVIII. Jahr-

hunderts außerordentlich beliebt waren; ihren

Zusammenhang mit der Funeralplastik kennen

wir schon, vor allem ihre noch erhaltenen Vor-

gänger in der Westminsterabtei. Ich nenne von

dieser Reihe die Sitzfigur Peters des Großen in

der Eremitage, ferner die ähnliche Friedrichs I.

von Preußen (f I7i3), die noch zu dessen Leb-

zeiten entstanden ist (Fig. 38), sowie jene des

großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm (f 1688),

deren Kopf von dem kurfürstlichen Bildhauer

J. Chr. Döbel herrührt. Die Zusammenstellung

der Figur ist jedoch erst 1796 unter Leitung

Chodowieckis4 vorgenommen worden.

Im Vaterländischen Museum zu Braun-

schweig befindet sich endlich die ganze Figur

Friedrichs des Großen (Fig. 3g), mit der an-

geblich in den schlesischen Kriegen getragenen

Uniform des Königs bekleidet; die charakteristi-

sche Haltung des alten Feldherrn ist sehr gut

wiedergegeben. Der ausdrucksvolle Kopf (mit Glasaugen und Haarperücke) ist 1786 von Eckstein nach

der Totenmaske verfertigt worden.5

Fig. 37. Peter der Große

(St. Petersburg, Eremitage).

hat, liest man auf Seite 91 (zu Horazens pictura-poesis): «Nachahmen ist nicht nachäffen, nachmachen, kopieren, abformen,

nicht ein ganz gleiches, sondern ein dem Urbilde, soweit es die Materie, worin man nachahmt, zuläßt, nur ähnliches und

verfeinertes Bild darzustellen; sonst würde die Statue des Kaisers Leopold durch unseren berühmten Herrn Müller abgeformt

und mit Naturfarben und gläsernen Augen nach dem Leben gebildet, ein größeres Kunstwerk seyn, als wenn sie von dem

großen Künstler Zauner, in weißen Marmor gehauen, Bewunderung erreget.»

1 In älteren Katalogen wird sie, wie mir Herr Inspektor Lüsberg freundlichst mitteilt, ohne Grund dem A. Benoist zu-

geschrieben.

2 Abbildungen in den Tresors de l'art de Russie 1903, Taf. I und II.

3 Le Breton, a. a. O. Ober Dubut, der auch ein geschätzter Medailleur war, vgl. Naglers Künstlerlexikon III, 494.

Das hier erwähnte Porträt König Stanislaus von Polen (des philosophes bienfaisant von Nancy) kann mit einem Reliefmcdaillon

in buntem Wachs identisch sein, das, wie mir aus Danzig freundlichst mitgeteilt wird, 1873 an einen Privatsammler in Ost-

preußen verkauft wurde; im städtischen Museum in Danzig befindet sich von Arbeiten, die auf Dubut zurückgeführt werden

könnten, nur mehr das Porträt eines Bürgermeisters in Hochrelief. Das alte, namentlich an Porträtbüsten reiche Kunstkabinett

des Klosters S. Giovanni di Verdara in Padua bewahrte Wachsbüsten Ludwigs XIV. und des Dauphins von der Hand Dubuts:

Rosselti, Descrizione di Padova (1780), p. 181.

4 Seidel, Führer durch das Hohenzollernmuseum im Schlosse Monbijou, S. 81.

5 Schauß, Die Leonardische Flora, Leipzig 1910, S. 29.

3o*