Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.

Außer Werken einheimischer Plastiker, wie G. R. Donner, F. X. Messerschmidt (dessen kuriose

Serie physiognomischer Studienköpfe hier ausgestellt war), den Gipsabgüssen von Antiken aus Neapel

und Portici, allerhand Kuriositäten, sah man hier in der Abteilung «moderner Bildwerke» ein richtiges

Wachsfigurenkabinett: die lebensgroße Reiterstatue Franz' II. von Müller selbst, die ganze kaiserliche

Familie als Gruppe gestellt (dar-

unter die Kaiserin Charpie zupfend),

eine Büste Kaiser Josefs II. in seinem

vierzigsten Jahr unter einem «ver-

goldeten schönen Glaskasten», ein

Porträt der verstorbenen Erzher-

zogin Maria Elisabeth. Weiter ein

lebensgroßes Bild Friedrichs des

Großen mit seinem Krückstock, in

dunkelblauer Uniform, auf einer

Ruhbank sitzend, Ludwig XVI. und

Marie Antoinette mit dem Dauphin,

Katharina II. von Rußland — es ist

genau, wie man sieht, die noch

heute aufrechte Tradition von Be-

noists Kabinett her. Daran schließt

sich das «Mausoleum» (d. i. der

Katafalk) Josefs II. sowie Laudons.

Das letztere enthielt ein Orgelwerk,

dessen Musik von niemand Ge-

ringerem als Mozart herrührte; die

«Trauermusik» ist die in der Be-

arbeitung für Klavier zu vier Hän-

den wohlbekannte, 1790 kompo-

nierte Phantasie in F-moll,1 es ist

also auch von dieser Seite her das

gleiche freundliche Verhältnis zur

«hohen» Kunst wie früher. Weitere

echte T'anoptikumstücke sind end-

lich die Automaten, diese ohnehin

in engster Verbindung mit der

Wachsplastik; die jüngste Niobide,

in einer von Müller eigens erfunde-

nen, fleischähnlichen Masse; eine

«junge Griechin» in einem Glas-

kasten; das «Schlafgemach der Gra-

zien». Auch die Anatomie fehlt

nicht, wie zu erwarten; sie ist vertreten durch das zerlegbare Phantom einer Schwangeren in einem

gläsernen Sarge.

Die Demokratisierung der alten höfischen Kunst wird immer deutlicher. Sie dient nicht mehr aus-

schließlich den durch Geburt und soziale Stellung hervorragenden Persönlichkeiten, wenn diese auch

noch in erster Reihe stehen; sie ist auch schon darauf aus, das nach anderer Richtung hin Ungewöhnliche

ihrem Publikum vorzuführen: das Exotische, Kuriose, das sozial und physisch Pathologische, die seltsame

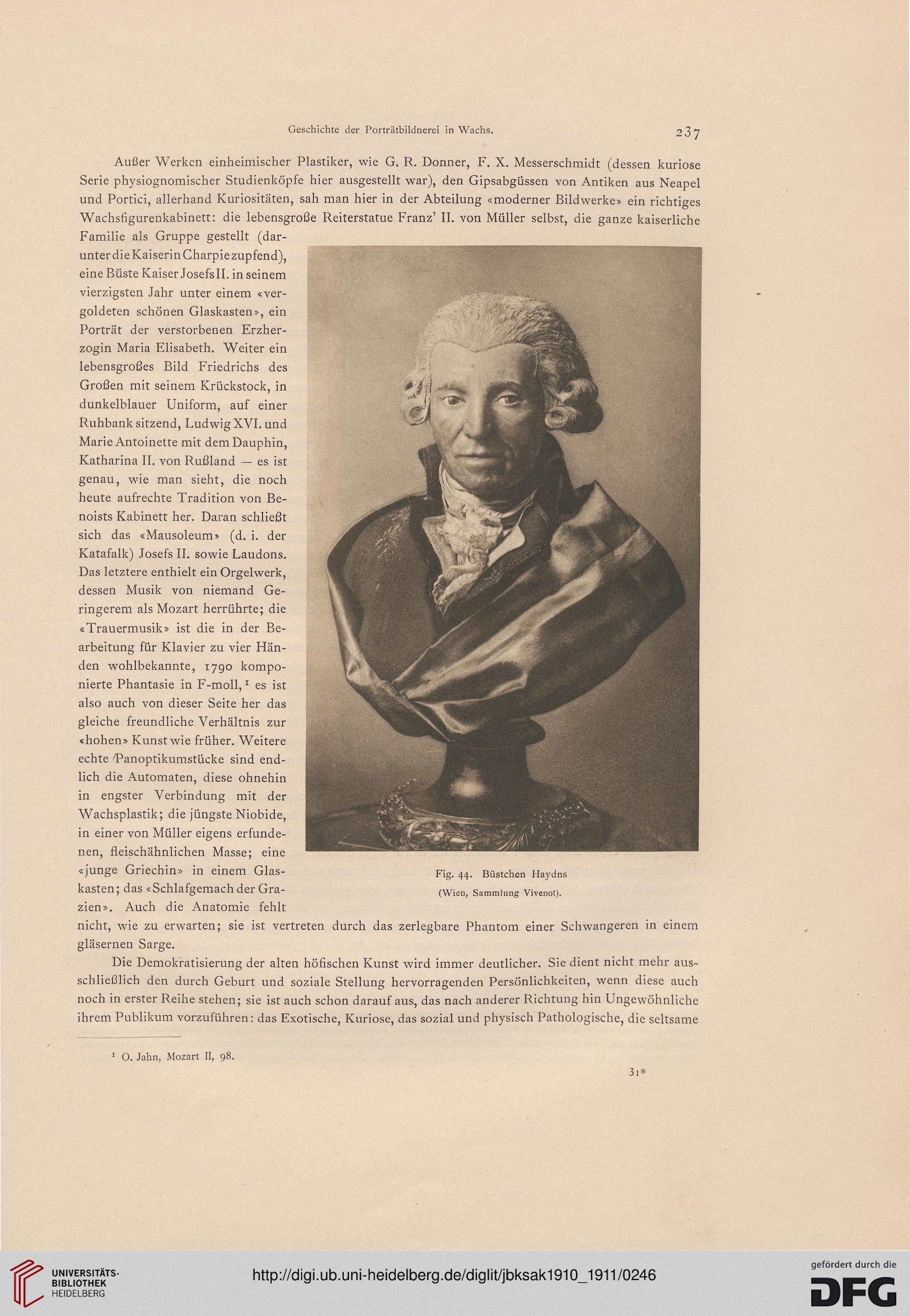

Fig. 44. Büstchen Haydns

(Wien, Sammlung Vivenot).

O. Jahn, Mozart II, 98.

3l*

Außer Werken einheimischer Plastiker, wie G. R. Donner, F. X. Messerschmidt (dessen kuriose

Serie physiognomischer Studienköpfe hier ausgestellt war), den Gipsabgüssen von Antiken aus Neapel

und Portici, allerhand Kuriositäten, sah man hier in der Abteilung «moderner Bildwerke» ein richtiges

Wachsfigurenkabinett: die lebensgroße Reiterstatue Franz' II. von Müller selbst, die ganze kaiserliche

Familie als Gruppe gestellt (dar-

unter die Kaiserin Charpie zupfend),

eine Büste Kaiser Josefs II. in seinem

vierzigsten Jahr unter einem «ver-

goldeten schönen Glaskasten», ein

Porträt der verstorbenen Erzher-

zogin Maria Elisabeth. Weiter ein

lebensgroßes Bild Friedrichs des

Großen mit seinem Krückstock, in

dunkelblauer Uniform, auf einer

Ruhbank sitzend, Ludwig XVI. und

Marie Antoinette mit dem Dauphin,

Katharina II. von Rußland — es ist

genau, wie man sieht, die noch

heute aufrechte Tradition von Be-

noists Kabinett her. Daran schließt

sich das «Mausoleum» (d. i. der

Katafalk) Josefs II. sowie Laudons.

Das letztere enthielt ein Orgelwerk,

dessen Musik von niemand Ge-

ringerem als Mozart herrührte; die

«Trauermusik» ist die in der Be-

arbeitung für Klavier zu vier Hän-

den wohlbekannte, 1790 kompo-

nierte Phantasie in F-moll,1 es ist

also auch von dieser Seite her das

gleiche freundliche Verhältnis zur

«hohen» Kunst wie früher. Weitere

echte T'anoptikumstücke sind end-

lich die Automaten, diese ohnehin

in engster Verbindung mit der

Wachsplastik; die jüngste Niobide,

in einer von Müller eigens erfunde-

nen, fleischähnlichen Masse; eine

«junge Griechin» in einem Glas-

kasten; das «Schlafgemach der Gra-

zien». Auch die Anatomie fehlt

nicht, wie zu erwarten; sie ist vertreten durch das zerlegbare Phantom einer Schwangeren in einem

gläsernen Sarge.

Die Demokratisierung der alten höfischen Kunst wird immer deutlicher. Sie dient nicht mehr aus-

schließlich den durch Geburt und soziale Stellung hervorragenden Persönlichkeiten, wenn diese auch

noch in erster Reihe stehen; sie ist auch schon darauf aus, das nach anderer Richtung hin Ungewöhnliche

ihrem Publikum vorzuführen: das Exotische, Kuriose, das sozial und physisch Pathologische, die seltsame

Fig. 44. Büstchen Haydns

(Wien, Sammlung Vivenot).

O. Jahn, Mozart II, 98.

3l*