238

Julius v. Schlosser.

Mißgeburt wie der außerordentliche Verbrecher finden bei ihr Aufnahme. Es ist ein Ableger der Sinnes-

art, die auch die alten Sammlungen als «Kunst- und Wunderkammern» so lange beherrscht hat. Längst

hat sich ferner der aufsteigende dritte Stand der an den Höfen noch immer in hoher Gunst stehenden

Keroplastik bemächtigt, für deren Schätzung eben die offizielle Stellung Benoists am Hofe Ludwigs XIV.

das beste Zeugnis abgibt. Schon Abraham

Bosse spielt auf sein eigenes Porträt von

der Hand Benoists an (s. o.). Meist sind

diese nicht eben selten vorkommenden

Werke, wenigstens in den besseren Exem-

plaren, durch Technik und Ausführung

völlig jenen Produkten der höfischen

Kunst gleich, nur in kleinerem Format,

unter Lebensgröße gehalten und re-

präsentieren auch derart das beschei-

denere bürgerliche Milieu. Hübsche Bei-

spiele bieten zwei in Wiener Privatsamm-

lungen vorhandene Büstchen Josef

Haydns, die den Meister etwa um die

Zeit seiner großen englischen Triumphe

(1790—1795), auf dem Höhepunkte

seines Lebens zeigen. Die eine davon

stammt aus Haydns Besitze selbst, der

sie bis an sein Lebensende unter einem

Glassturz in seiner Wohnung stehen

hatte; später kam sie in den Besitz der

berühmten alten Verlagsfirma Haslinger

in Wien und ist heute Eigentum des

Regierungsrates Dr. Heinrich Steger

(Fig. 43 und die Schlußvignette). Sie ist

ein meisterhaft ausgeführtes Werkchen,

in feinster, noch recht gut erhaltener

Polychromie abgetönt. Trotz ihrer fast

Donnerschen Akribie, mit der sie die von

den Pockennarben zerrissene Epidermis

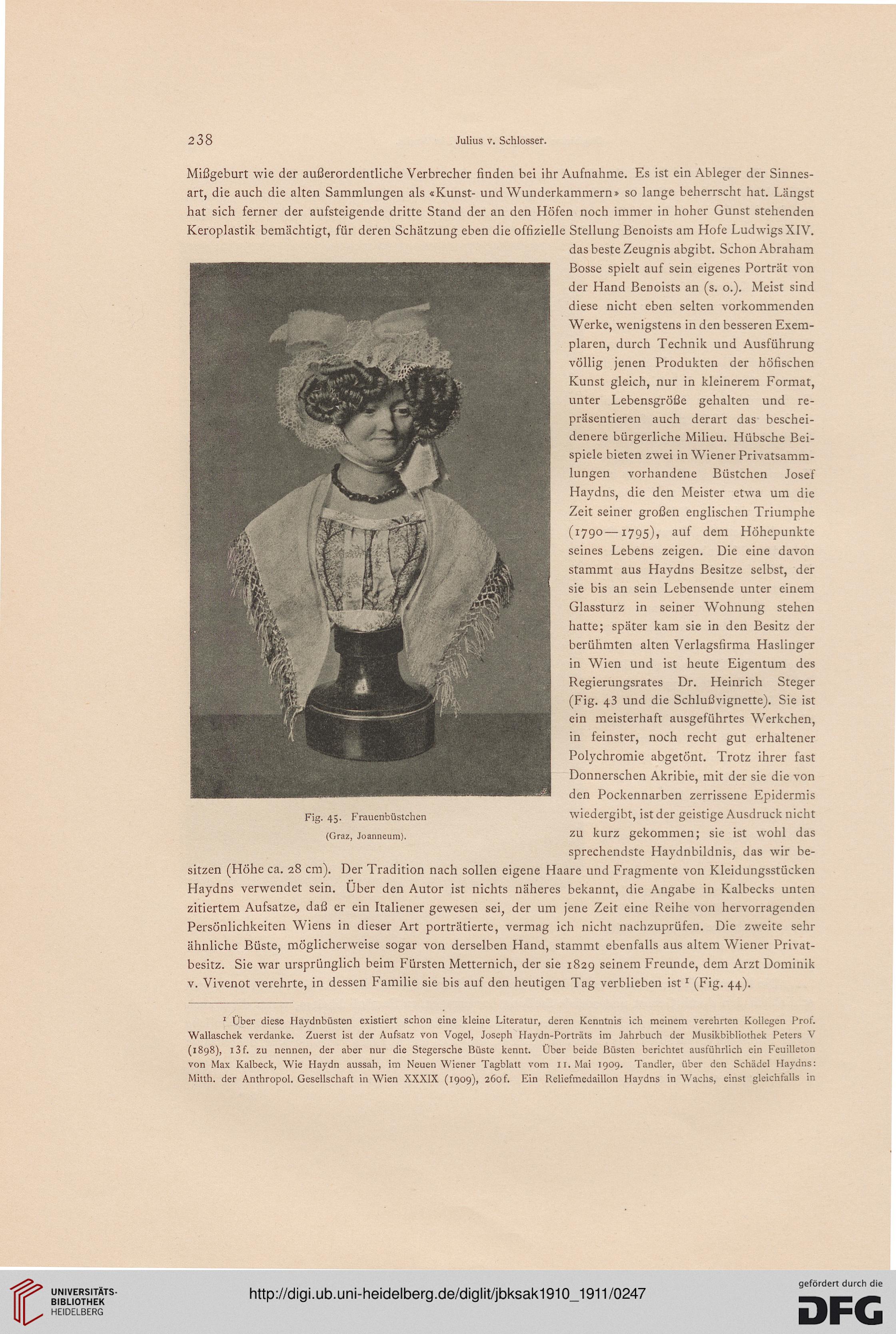

Fig. 45. Frauenbüstchen wiedergibt, ist der geistige Ausdruck nicht

(Graz, Joanneum). zu kurz gekommen; sie ist wohl das

sprechendste Haydnbildnis, das wir be-

sitzen (Höhe ca. 28 cm). Der Tradition nach sollen eigene Haare und Fragmente von Kleidungsstücken

Haydns verwendet sein. Über den Autor ist nichts näheres bekannt, die Angabe in Kalbecks unten

zitiertem Aufsatze, daß er ein Italiener gewesen sei, der um jene Zeit eine Reihe von hervorragenden

Persönlichkeiten Wiens in dieser Art porträtierte, vermag ich nicht nachzuprüfen. Die zweite sehr

ähnliche Büste, möglicherweise sogar von derselben Hand, stammt ebenfalls aus altem Wiener Privat-

besitz. Sie war ursprünglich beim Fürsten Metternich, der sie 1829 seinem Freunde, dem Arzt Dominik

v. Vivenot verehrte, in dessen Familie sie bis auf den heutigen Tag verblieben ist1 (Fig. 44).

1 Über diese Haydnbüsten existiert schon eine kleine Literatur, deren Kenntnis ich meinem verehrten Kollegen Prof.

Wallaschek verdanke. Zuerst ist der Aufsatz von Vogel, Joseph Haydn-Porträts im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters V

(1898), 13 f. zu nennen, der aber nur die Stegersche Büste kennt. Über beide Büsten berichtet ausführlich ein Feuilleton

von Max Kalbeck, Wie Haydn aussah, im Neuen Wiener Tagblatt vom II. Mai 1909. Tandler, über den Schädel Haydns:

Mitth. der Anthropol. Gesellschaft in Wien XXXIX (1909), 26of. Ein Reliefmedaillon Haydns in Wachs, einst gleichfalls in

Julius v. Schlosser.

Mißgeburt wie der außerordentliche Verbrecher finden bei ihr Aufnahme. Es ist ein Ableger der Sinnes-

art, die auch die alten Sammlungen als «Kunst- und Wunderkammern» so lange beherrscht hat. Längst

hat sich ferner der aufsteigende dritte Stand der an den Höfen noch immer in hoher Gunst stehenden

Keroplastik bemächtigt, für deren Schätzung eben die offizielle Stellung Benoists am Hofe Ludwigs XIV.

das beste Zeugnis abgibt. Schon Abraham

Bosse spielt auf sein eigenes Porträt von

der Hand Benoists an (s. o.). Meist sind

diese nicht eben selten vorkommenden

Werke, wenigstens in den besseren Exem-

plaren, durch Technik und Ausführung

völlig jenen Produkten der höfischen

Kunst gleich, nur in kleinerem Format,

unter Lebensgröße gehalten und re-

präsentieren auch derart das beschei-

denere bürgerliche Milieu. Hübsche Bei-

spiele bieten zwei in Wiener Privatsamm-

lungen vorhandene Büstchen Josef

Haydns, die den Meister etwa um die

Zeit seiner großen englischen Triumphe

(1790—1795), auf dem Höhepunkte

seines Lebens zeigen. Die eine davon

stammt aus Haydns Besitze selbst, der

sie bis an sein Lebensende unter einem

Glassturz in seiner Wohnung stehen

hatte; später kam sie in den Besitz der

berühmten alten Verlagsfirma Haslinger

in Wien und ist heute Eigentum des

Regierungsrates Dr. Heinrich Steger

(Fig. 43 und die Schlußvignette). Sie ist

ein meisterhaft ausgeführtes Werkchen,

in feinster, noch recht gut erhaltener

Polychromie abgetönt. Trotz ihrer fast

Donnerschen Akribie, mit der sie die von

den Pockennarben zerrissene Epidermis

Fig. 45. Frauenbüstchen wiedergibt, ist der geistige Ausdruck nicht

(Graz, Joanneum). zu kurz gekommen; sie ist wohl das

sprechendste Haydnbildnis, das wir be-

sitzen (Höhe ca. 28 cm). Der Tradition nach sollen eigene Haare und Fragmente von Kleidungsstücken

Haydns verwendet sein. Über den Autor ist nichts näheres bekannt, die Angabe in Kalbecks unten

zitiertem Aufsatze, daß er ein Italiener gewesen sei, der um jene Zeit eine Reihe von hervorragenden

Persönlichkeiten Wiens in dieser Art porträtierte, vermag ich nicht nachzuprüfen. Die zweite sehr

ähnliche Büste, möglicherweise sogar von derselben Hand, stammt ebenfalls aus altem Wiener Privat-

besitz. Sie war ursprünglich beim Fürsten Metternich, der sie 1829 seinem Freunde, dem Arzt Dominik

v. Vivenot verehrte, in dessen Familie sie bis auf den heutigen Tag verblieben ist1 (Fig. 44).

1 Über diese Haydnbüsten existiert schon eine kleine Literatur, deren Kenntnis ich meinem verehrten Kollegen Prof.

Wallaschek verdanke. Zuerst ist der Aufsatz von Vogel, Joseph Haydn-Porträts im Jahrbuch der Musikbibliothek Peters V

(1898), 13 f. zu nennen, der aber nur die Stegersche Büste kennt. Über beide Büsten berichtet ausführlich ein Feuilleton

von Max Kalbeck, Wie Haydn aussah, im Neuen Wiener Tagblatt vom II. Mai 1909. Tandler, über den Schädel Haydns:

Mitth. der Anthropol. Gesellschaft in Wien XXXIX (1909), 26of. Ein Reliefmedaillon Haydns in Wachs, einst gleichfalls in