Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.

239

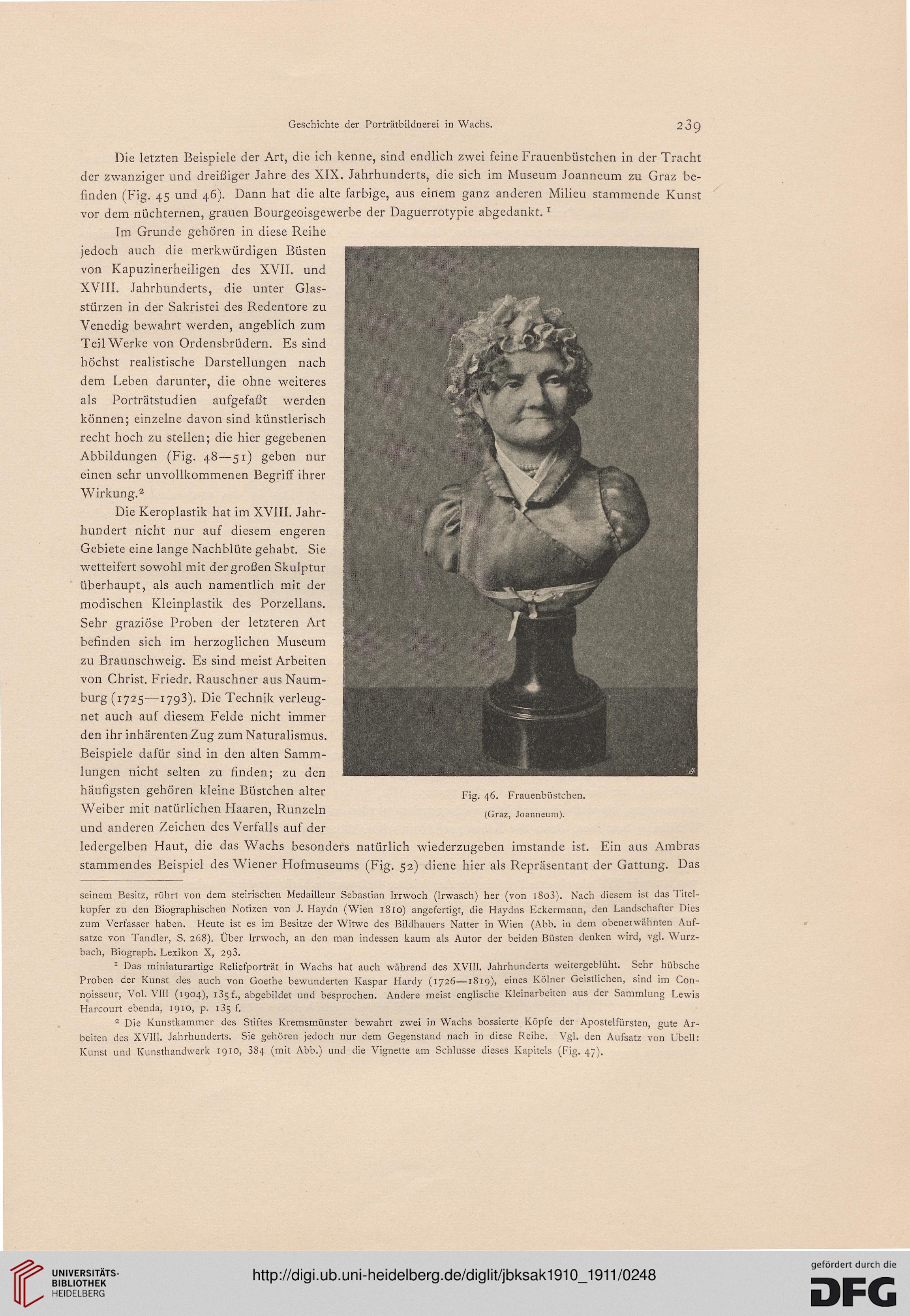

Die letzten Beispiele der Art, die ich kenne, sind endlich zwei feine Frauenbüstchen in der Tracht

der zwanziger und dreißiger Jahre des XIX. Jahrhunderts, die sich im Museum Joanneum zu Graz be-

finden (Fig. 45 und 46). Dann hat die alte farbige, aus einem ganz anderen Milieu stammende Kunst

vor dem nüchternen, grauen Bourgeoisgewerbe der Daguerrotypie abgedankt.1

Im Grunde gehören in diese Reihe

jedoch auch die merkwürdigen Büsten

von Kapuzinerheiligen des XVII. und

XVIII. Jahrhunderts, die unter Glas-

stürzen in der Sakristei des Redentore zu

Venedig bewahrt werden, angeblich zum

Teil Werke von Ordensbrüdern. Es sind

höchst realistische Darstellungen nach

dem Leben darunter, die ohne weiteres

als Porträtstudien aufgefaßt werden

können; einzelne davon sind künstlerisch

recht hoch zu stellen; die hier gegebenen

Abbildungen (Fig. 48—51) geben nur

einen sehr unvollkommenen Begriff ihrer

Wirkung.2

Die Keroplastik hat im XVIII. Jahr-

hundert nicht nur auf diesem engeren

Gebiete eine lange Nachblüte gehabt. Sie

wetteifert sowohl mit der großen Skulptur

überhaupt, als auch namentlich mit der

modischen Kleinplastik des Porzellans.

Sehr graziöse Proben der letzteren Art

befinden sich im herzoglichen Museum

zu Braunschweig. Es sind meist Arbeiten

von Christ. Friedr. Rauschner aus Naum-

burg (1725—1793). Die Technik verleug-

net auch auf diesem Felde nicht immer

den ihr inhärenten Zug zum Naturalismus.

Beispiele dafür sind in den alten Samm-

lungen nicht selten zu finden; zu den

häufigsten gehören kleine Büstchen alter

Weiber mit natürlichen Haaren, Runzeln

und anderen Zeichen des Verfalls auf der

ledergelben Haut, die das Wachs besonders natürlich wiederzugeben imstande ist. Ein aus Ambras

stammendes Beispiel des Wiener Hofmuseums (Fig. 52) diene hier als Repräsentant der Gattung. Das

Fig. 46. Frauenbüstchen.

(Graz, Joanneum).

seinem Besitz, rührt von dem steirischen Medailleur Sebastian Irrwoch (lrwasch) her (von i8o3). Nach diesem ist das Titel-

kupfer zu den Biographischen Notizen von J. Haydn (Wien 1810) angefertigt, die Haydns Eckermann, den Landschafter Dies

zum Verfasser haben. Heute ist es im Besitze der Witwe des Bildhauers Natter in Wien (Abb. in dem obeneiwähnten Auf-

satze von Tandler, S. 268). Über Irrwoch, an den man indessen kaum als Autor der beiden Büsten denken wird, vgl. Wurz-

bach, Biograph. Lexikon X, 293.

1 Das miniaturartige Reliefporträt in Wachs hat auch während des XVIII. Jahrhunderts weitergeblüht. Sehr hübsche

Proben der Kunst des auch von Goethe bewunderten Kaspar Hardy (1726—1819), eines Kölner Geistlichen, sind im Con-

npisseur, Vol. VIII (1904), 135 f., abgebildet und besprochen. Andere meist englische Kleinarbeiten aus der Sammlung Lewis

Harcourt ebenda, 1910, p. 135 f.

2 Die Kunstkammer des Stiftes Kremsmünster bewahrt zwei in Wachs bossierte Köpfe der Apostelfürsten, gute Ar-

beiten des XVIII. Jahrhunderts. Sie gehören jedoch nur dem Gegenstand nach in diese Reihe. Vgl. den Aufsatz von Ubell:

Kunst und Kunsthandwerk 1910, 384 (mit Abb.) und die Vignette am Schlüsse dieses Kapitels (Fig. 47).

239

Die letzten Beispiele der Art, die ich kenne, sind endlich zwei feine Frauenbüstchen in der Tracht

der zwanziger und dreißiger Jahre des XIX. Jahrhunderts, die sich im Museum Joanneum zu Graz be-

finden (Fig. 45 und 46). Dann hat die alte farbige, aus einem ganz anderen Milieu stammende Kunst

vor dem nüchternen, grauen Bourgeoisgewerbe der Daguerrotypie abgedankt.1

Im Grunde gehören in diese Reihe

jedoch auch die merkwürdigen Büsten

von Kapuzinerheiligen des XVII. und

XVIII. Jahrhunderts, die unter Glas-

stürzen in der Sakristei des Redentore zu

Venedig bewahrt werden, angeblich zum

Teil Werke von Ordensbrüdern. Es sind

höchst realistische Darstellungen nach

dem Leben darunter, die ohne weiteres

als Porträtstudien aufgefaßt werden

können; einzelne davon sind künstlerisch

recht hoch zu stellen; die hier gegebenen

Abbildungen (Fig. 48—51) geben nur

einen sehr unvollkommenen Begriff ihrer

Wirkung.2

Die Keroplastik hat im XVIII. Jahr-

hundert nicht nur auf diesem engeren

Gebiete eine lange Nachblüte gehabt. Sie

wetteifert sowohl mit der großen Skulptur

überhaupt, als auch namentlich mit der

modischen Kleinplastik des Porzellans.

Sehr graziöse Proben der letzteren Art

befinden sich im herzoglichen Museum

zu Braunschweig. Es sind meist Arbeiten

von Christ. Friedr. Rauschner aus Naum-

burg (1725—1793). Die Technik verleug-

net auch auf diesem Felde nicht immer

den ihr inhärenten Zug zum Naturalismus.

Beispiele dafür sind in den alten Samm-

lungen nicht selten zu finden; zu den

häufigsten gehören kleine Büstchen alter

Weiber mit natürlichen Haaren, Runzeln

und anderen Zeichen des Verfalls auf der

ledergelben Haut, die das Wachs besonders natürlich wiederzugeben imstande ist. Ein aus Ambras

stammendes Beispiel des Wiener Hofmuseums (Fig. 52) diene hier als Repräsentant der Gattung. Das

Fig. 46. Frauenbüstchen.

(Graz, Joanneum).

seinem Besitz, rührt von dem steirischen Medailleur Sebastian Irrwoch (lrwasch) her (von i8o3). Nach diesem ist das Titel-

kupfer zu den Biographischen Notizen von J. Haydn (Wien 1810) angefertigt, die Haydns Eckermann, den Landschafter Dies

zum Verfasser haben. Heute ist es im Besitze der Witwe des Bildhauers Natter in Wien (Abb. in dem obeneiwähnten Auf-

satze von Tandler, S. 268). Über Irrwoch, an den man indessen kaum als Autor der beiden Büsten denken wird, vgl. Wurz-

bach, Biograph. Lexikon X, 293.

1 Das miniaturartige Reliefporträt in Wachs hat auch während des XVIII. Jahrhunderts weitergeblüht. Sehr hübsche

Proben der Kunst des auch von Goethe bewunderten Kaspar Hardy (1726—1819), eines Kölner Geistlichen, sind im Con-

npisseur, Vol. VIII (1904), 135 f., abgebildet und besprochen. Andere meist englische Kleinarbeiten aus der Sammlung Lewis

Harcourt ebenda, 1910, p. 135 f.

2 Die Kunstkammer des Stiftes Kremsmünster bewahrt zwei in Wachs bossierte Köpfe der Apostelfürsten, gute Ar-

beiten des XVIII. Jahrhunderts. Sie gehören jedoch nur dem Gegenstand nach in diese Reihe. Vgl. den Aufsatz von Ubell:

Kunst und Kunsthandwerk 1910, 384 (mit Abb.) und die Vignette am Schlüsse dieses Kapitels (Fig. 47).