244

Julius v. Schlosser.

der Musik ihrem bodenständigsten Musiker, Schubert, errichtet hat, stammt erst von 1872 und ist ein

Werk der Wiener Bourgeoisie; charakteristisch genug ist es auch, daß ein längerer Kampf vorausging

und die moderne Figur zunächst als «stilwidrig» erachtet wurde.1 Tatsächlich hätte die ältere Zeit den

Mangel an Dekorum noch viel stärker empfunden; ihr erschien für Menschen, von denen rein geistige

Wirkungen ausgegangen sind, wohl das Grabmal auf stillem Kirchhof, im Schutze des Gotteshauses, als

das Zulässige, nicht aber das Bild auf lautem Markt. Seit jenem Schubertdenkmal erfreut sich unsere

Stadt allerdings einer immer üppiger aufschießenden Saat von Künstlerdenkmälern, bei denen Form

und Inhalt zuweilen in einem schwer zu überbrückenden Gegensatz stehen. In ein paar Jahren wird

Wien vermutlich auch ein Hugo Wolf-Denkmal besitzen; man denke sich nun den weltscheuen und

gegen Geräusche überempfindlichen Tondichter in das

Getriebe der Weltstadt gebannt, eingefroren gleich dem

unseligen Apotheker von Chamounix!

Wir haben jedoch gesehen, wie schon in die alten

Wachsfigurenkabinette ein demokratisches Element Ein-

tritt fand; es ist vertreten durch die entgegengesetzte,

unterste Sprosse der sozialen Leiter, durch die von der

Gesellschaft Ausgestoßenen, die grands voleurs, Diebe

und Mörder. Dazu das Curieuse und Exotische, dieses

freilich eine Erbschaft von dem Kunstkammerwesen her.

Damit hatte der Abstieg der Kunstfertigkeit, die sich

noch bis zur Schwelle des XIX. Jahrhunderts höfischer

Gunst erfreuen durfte, begonnen; heute ist ihre Prole-

tarisierung vollendet: sie ist Jahrmarktsbuden-, Schau-

läden- und Puppenkunst, sozial gering geachtet und

künstlerisch verfehmt; nur als Handlangerin der anato-

mischen Institute hat sie noch eine etwas höhere Gel-

tung, die jedoch gleichfalls außerhalb des Ringes der

Kunst im modernen Sinne liegt; wir erinnern an die

Stelle im Wilhelm Meister. Dazu kam schließlich noch

ihre theoretische Verfehmung durch die herrschende

Ästhetik des Klassizismus, die ihren Namen feierlich aus

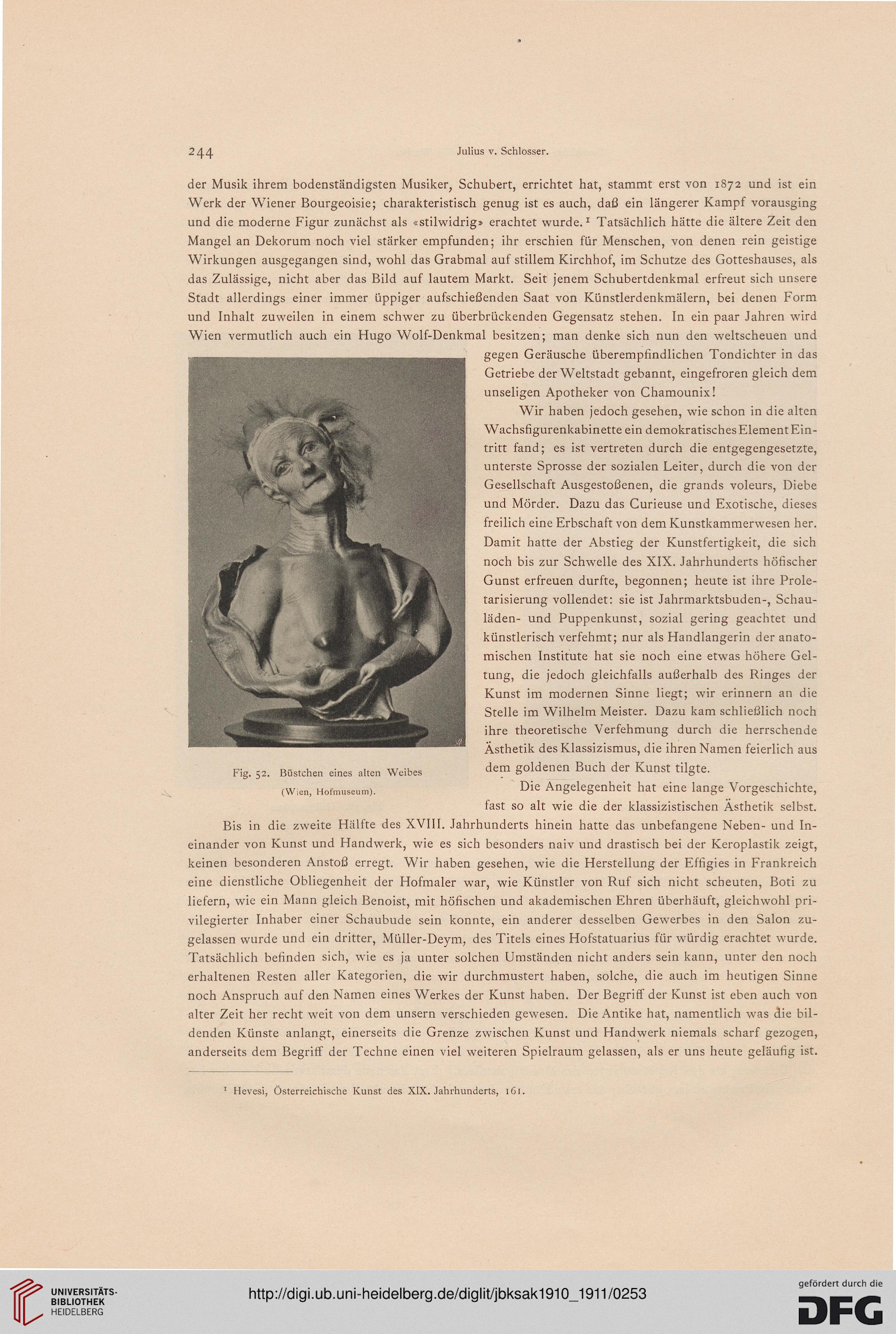

Fig. 52. Büstchen eines alten Weibes dem goldenen Buch der Kunst tilgte.

(Wien, Hofmuseum). Die Angelegenheit hat eine lange Vorgeschichte,

fast so alt wie die der klassizistischen Ästhetik selbst.

Bis in die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts hinein hatte das unbefangene Neben- und In-

einander von Kunst und Handwerk, wie es sich besonders naiv und drastisch bei der Keroplastik zeigt,

keinen besonderen Anstoß erregt. Wir haben gesehen, wie die Herstellung der Effigies in Frankreich

eine dienstliche Obliegenheit der Hofmaler war, wie Künstler von Ruf sich nicht scheuten, Boti zu

liefern, wie ein Mann gleich Benoist, mit höfischen und akademischen Ehren überhäuft, gleichwohl pri-

vilegierter Inhaber einer Schaubude sein konnte, ein anderer desselben Gewerbes in den Salon zu-

gelassen wurde und ein dritter, Müller-Deym, des Titels eines Hofstatuarius für würdig erachtet wurde.

Tatsächlich befinden sich, wie es ja unter solchen Umständen nicht anders sein kann, unter den noch

erhaltenen Resten aller Kategorien, die wir durchmustert haben, solche, die auch im heutigen Sinne

noch Anspruch auf den Namen eines Werkes der Kunst haben. Der Begriff der Kunst ist eben auch von

alter Zeit her recht weit von dem unsern verschieden gewesen. Die Antike hat, namentlich was die bil-

denden Künste anlangt, einerseits die Grenze zwischen Kunst und Handwerk niemals scharf gezogen,

anderseits dem Begriff der Techne einen viel weiteren Spielraum gelassen, als er uns heute geläufig ist.

1 Hevesi, Österreichische Kunst des XIX. Jahrhunderts, 161.

Julius v. Schlosser.

der Musik ihrem bodenständigsten Musiker, Schubert, errichtet hat, stammt erst von 1872 und ist ein

Werk der Wiener Bourgeoisie; charakteristisch genug ist es auch, daß ein längerer Kampf vorausging

und die moderne Figur zunächst als «stilwidrig» erachtet wurde.1 Tatsächlich hätte die ältere Zeit den

Mangel an Dekorum noch viel stärker empfunden; ihr erschien für Menschen, von denen rein geistige

Wirkungen ausgegangen sind, wohl das Grabmal auf stillem Kirchhof, im Schutze des Gotteshauses, als

das Zulässige, nicht aber das Bild auf lautem Markt. Seit jenem Schubertdenkmal erfreut sich unsere

Stadt allerdings einer immer üppiger aufschießenden Saat von Künstlerdenkmälern, bei denen Form

und Inhalt zuweilen in einem schwer zu überbrückenden Gegensatz stehen. In ein paar Jahren wird

Wien vermutlich auch ein Hugo Wolf-Denkmal besitzen; man denke sich nun den weltscheuen und

gegen Geräusche überempfindlichen Tondichter in das

Getriebe der Weltstadt gebannt, eingefroren gleich dem

unseligen Apotheker von Chamounix!

Wir haben jedoch gesehen, wie schon in die alten

Wachsfigurenkabinette ein demokratisches Element Ein-

tritt fand; es ist vertreten durch die entgegengesetzte,

unterste Sprosse der sozialen Leiter, durch die von der

Gesellschaft Ausgestoßenen, die grands voleurs, Diebe

und Mörder. Dazu das Curieuse und Exotische, dieses

freilich eine Erbschaft von dem Kunstkammerwesen her.

Damit hatte der Abstieg der Kunstfertigkeit, die sich

noch bis zur Schwelle des XIX. Jahrhunderts höfischer

Gunst erfreuen durfte, begonnen; heute ist ihre Prole-

tarisierung vollendet: sie ist Jahrmarktsbuden-, Schau-

läden- und Puppenkunst, sozial gering geachtet und

künstlerisch verfehmt; nur als Handlangerin der anato-

mischen Institute hat sie noch eine etwas höhere Gel-

tung, die jedoch gleichfalls außerhalb des Ringes der

Kunst im modernen Sinne liegt; wir erinnern an die

Stelle im Wilhelm Meister. Dazu kam schließlich noch

ihre theoretische Verfehmung durch die herrschende

Ästhetik des Klassizismus, die ihren Namen feierlich aus

Fig. 52. Büstchen eines alten Weibes dem goldenen Buch der Kunst tilgte.

(Wien, Hofmuseum). Die Angelegenheit hat eine lange Vorgeschichte,

fast so alt wie die der klassizistischen Ästhetik selbst.

Bis in die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts hinein hatte das unbefangene Neben- und In-

einander von Kunst und Handwerk, wie es sich besonders naiv und drastisch bei der Keroplastik zeigt,

keinen besonderen Anstoß erregt. Wir haben gesehen, wie die Herstellung der Effigies in Frankreich

eine dienstliche Obliegenheit der Hofmaler war, wie Künstler von Ruf sich nicht scheuten, Boti zu

liefern, wie ein Mann gleich Benoist, mit höfischen und akademischen Ehren überhäuft, gleichwohl pri-

vilegierter Inhaber einer Schaubude sein konnte, ein anderer desselben Gewerbes in den Salon zu-

gelassen wurde und ein dritter, Müller-Deym, des Titels eines Hofstatuarius für würdig erachtet wurde.

Tatsächlich befinden sich, wie es ja unter solchen Umständen nicht anders sein kann, unter den noch

erhaltenen Resten aller Kategorien, die wir durchmustert haben, solche, die auch im heutigen Sinne

noch Anspruch auf den Namen eines Werkes der Kunst haben. Der Begriff der Kunst ist eben auch von

alter Zeit her recht weit von dem unsern verschieden gewesen. Die Antike hat, namentlich was die bil-

denden Künste anlangt, einerseits die Grenze zwischen Kunst und Handwerk niemals scharf gezogen,

anderseits dem Begriff der Techne einen viel weiteren Spielraum gelassen, als er uns heute geläufig ist.

1 Hevesi, Österreichische Kunst des XIX. Jahrhunderts, 161.