246

Julius v. Schlosser.

und sie für uns so anziehend macht, uns, die wir

eben allzu lange gewohnt waren, zwischen beiden

Extremen, der ödesten und nüchternsten Banalität

und einer verstiegenen, dem Leben fast entfremde-

ten «hohen» Kunst einhergetrieben zu werden.

Die Emanzipationsbestrebungen der Künst-

ler haben gleichwohl frühe begonnen, vor allem

in Italien, am stärksten in seinem Hegemonenort,

Florenz.

Die Künstler der Frührenaissance strebten

praktisch und theoretisch aus der Verbindung mit

Zunft und Handwerk heraus. Sie haben auch bei-

des erreicht, ihre Abtrennung von der Apotheker-

und Arztezunft, mit der sie aus reinen Material-

gründen in Florenz verbunden waren, ihre

Konstituierung als selbständige St. Lukasgilde,

weiterhin ihre Vereinigung in Akademien, für die

längst auf literarischem Gebiet das Muster gegeben

war. Von jeher saß ihnen ein Pfahl im Fleische,

das war der Rang der Musik, die mit ihrem theo-

retischen Teil dem alten Kanon der freien Künste

fest eingegliedert war. Die neue mathematisch-

physikalische Grundlegung der bildenden Kunst,

die einen Hauptteil der toskanischen Bestrebungen

des Quattrocento bildet, — Ghibertis Lieblings-

wort «docto» ist bezeichnend für diese Ein-

schätzung des Künstlers — gab nun den An-

spruch auf eine andere und höhere Wertung auch

der bildenden Kunst. Das XV. Jahrhundert läuft

in der Tat von diesem Vorwerk aus immer wieder

Sturm gegen die veraltete und entwürdigende Auf-

fassung der Bildnerei als einer Ars mechanica. Es

ist charakteristisch, wenn Pollajuolo auf seinem

Papstgrab in St. Peter kühn die Perspektive als

achte freie Kunst neben die sieben erbgesessenen

stellt.

Der Intellektualismus der auf dem Nähr-

boden der alten Rhetorik sich bildenden Re-

naissanceästhetik kam diesem Bestreben nur zu

sehr entgegen. Theoretische Erörterungen, zu-

nächst auf das Praktische und Technische be-

schränkt, bald aber, namentlich durch die Speku-

lation über Proportionen und Symmetrie — ein

anderes antikes Idol der Renaissance — das Ge-

biet der Kunstphilosophie streifend, erfüllen

schon das Quattrocento. Die Schriften L. B.

Albertis, jenes typischen Dilettanten, an dessen

Künstlerschaft schon früh begründete Zweifel laut wurden, sind bereits ein Frühtrieb des echten und

rechten dogmatischen Klassizismus, wie denn ihre eigentliche Verbreitung und Wirkung erst ins

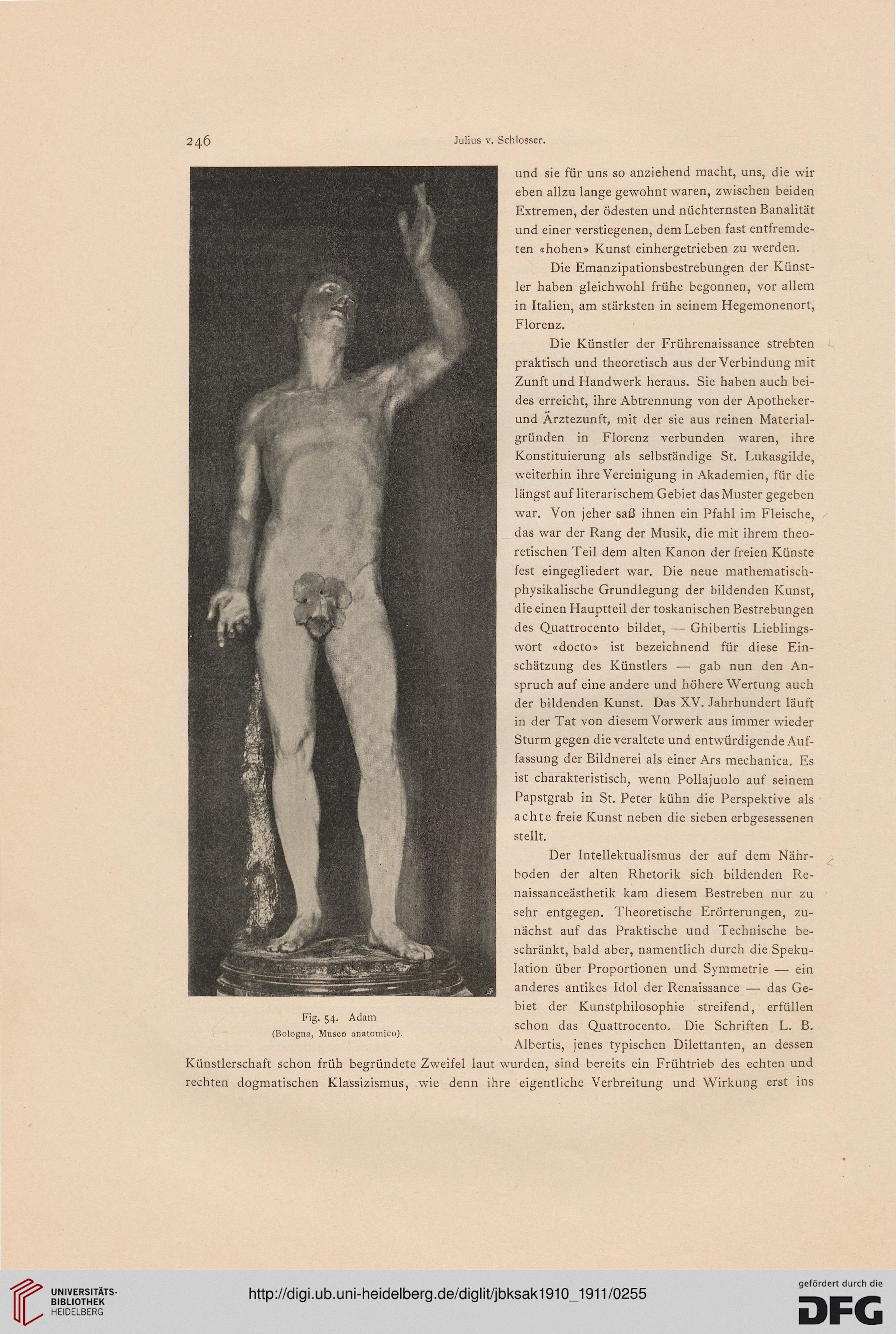

Fig. 54. Adam

(Bologna, Museo anatomico).

Julius v. Schlosser.

und sie für uns so anziehend macht, uns, die wir

eben allzu lange gewohnt waren, zwischen beiden

Extremen, der ödesten und nüchternsten Banalität

und einer verstiegenen, dem Leben fast entfremde-

ten «hohen» Kunst einhergetrieben zu werden.

Die Emanzipationsbestrebungen der Künst-

ler haben gleichwohl frühe begonnen, vor allem

in Italien, am stärksten in seinem Hegemonenort,

Florenz.

Die Künstler der Frührenaissance strebten

praktisch und theoretisch aus der Verbindung mit

Zunft und Handwerk heraus. Sie haben auch bei-

des erreicht, ihre Abtrennung von der Apotheker-

und Arztezunft, mit der sie aus reinen Material-

gründen in Florenz verbunden waren, ihre

Konstituierung als selbständige St. Lukasgilde,

weiterhin ihre Vereinigung in Akademien, für die

längst auf literarischem Gebiet das Muster gegeben

war. Von jeher saß ihnen ein Pfahl im Fleische,

das war der Rang der Musik, die mit ihrem theo-

retischen Teil dem alten Kanon der freien Künste

fest eingegliedert war. Die neue mathematisch-

physikalische Grundlegung der bildenden Kunst,

die einen Hauptteil der toskanischen Bestrebungen

des Quattrocento bildet, — Ghibertis Lieblings-

wort «docto» ist bezeichnend für diese Ein-

schätzung des Künstlers — gab nun den An-

spruch auf eine andere und höhere Wertung auch

der bildenden Kunst. Das XV. Jahrhundert läuft

in der Tat von diesem Vorwerk aus immer wieder

Sturm gegen die veraltete und entwürdigende Auf-

fassung der Bildnerei als einer Ars mechanica. Es

ist charakteristisch, wenn Pollajuolo auf seinem

Papstgrab in St. Peter kühn die Perspektive als

achte freie Kunst neben die sieben erbgesessenen

stellt.

Der Intellektualismus der auf dem Nähr-

boden der alten Rhetorik sich bildenden Re-

naissanceästhetik kam diesem Bestreben nur zu

sehr entgegen. Theoretische Erörterungen, zu-

nächst auf das Praktische und Technische be-

schränkt, bald aber, namentlich durch die Speku-

lation über Proportionen und Symmetrie — ein

anderes antikes Idol der Renaissance — das Ge-

biet der Kunstphilosophie streifend, erfüllen

schon das Quattrocento. Die Schriften L. B.

Albertis, jenes typischen Dilettanten, an dessen

Künstlerschaft schon früh begründete Zweifel laut wurden, sind bereits ein Frühtrieb des echten und

rechten dogmatischen Klassizismus, wie denn ihre eigentliche Verbreitung und Wirkung erst ins

Fig. 54. Adam

(Bologna, Museo anatomico).