Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs.

247

XVI. Jahrhundert fällt. Die hochmütige Gering-

schätzung des Handwerklichen, die intellektuali-

stische und platonisierende Tendenz, die sich in

der einseitigen Schätzung der «Historie» aus-

spricht, überhaupt das Bestreben, die lebendige

Kunstentwicklung normativ einzudämmen, von

einem, wenn auch nationalen Ideal aus, das einer

längst vergangenen Zeit und Umgebung ange-

hört, alles das sind bedeutende Symptome. Zu-

gleich nimmt das literarische Element und damit

der Einfluß des Laientums mächtig zu. Es sind

wohl zunächst und noch lange vorwiegend Künst-

ler, die die theoretische und geschichtliche Be-

trachtung der Kunst pflegen; aber sie erliegen

eben dadurch immer mehr dem Einflüsse des

zünftigen Literatentums und seiner Art, die Dinge

der Kunst begrifflich und von der Eindrucks-

seite her zu betrachten. Die Künstlerschriften

des Quattrocento, von dem ohnehin halbschläch-

tigen Alberti abgesehen, halten sich wesentlich

noch im Rahmen des künstlerischen Ausdrucks

und seiner Anforderungen, nicht nur die streng

sachlichen und nüchternen Traktate eines Piero

della Francesca und Francesco di Giorgio Mar-

tini. Es ist charakteristisch, wie sich Vasaris Art

von der seines Vorgängers Ghiberti unterscheidet.

Auch er ist Künstler und hat inneres und gutes

Verständnis für den künstlerischen Ausdruck;

aber wo Ghiberti naiv und unbefangen, ja mit

bewußter Ablehnung aller außerkünstlerischen

Elemente (wie der Anekdotik) an das Kunstwerk

herangetreten war, da überwuchert bei Vasari

schon das literarische Element und drängt ihn

zu Dingen, die eigentlich außerhalb seiner Natur

und Herkunft liegen. Er will nicht nur schön,

in abgerundetem Periodenbau, sondern auch be-

deutend schreiben, er fühlt sich als «Erzieher»,

um ein modernes Schlagwort zu gebrauchen.

Daher seine moralischen Paradestücke der Prooe-

mien, daher sein Bestreben, sich zur Würde der

Geschichtschreibung im humanistischen Sinn zu

erheben, mit der daraus folgenden Pragmatik —

denn Vasari will nicht bloß einfach sachlich be-

richten, was er weiß, sondern darstellen —;

daher aber auch seine Abhängigkeit von dem

reichlichen durch Laien wie Ant. Billi gesammel-

ten Anekdotenmaterial, daher seine literarische

Abhängigkeit überhaupt, die ihn oft über Kunstwerke nicht mit eigenen Worten und Gedanken sondern

mit denen seiner Vorgänger berichten läßt; daher aber auch seine ganze, oft wunderlich schillernde, weil

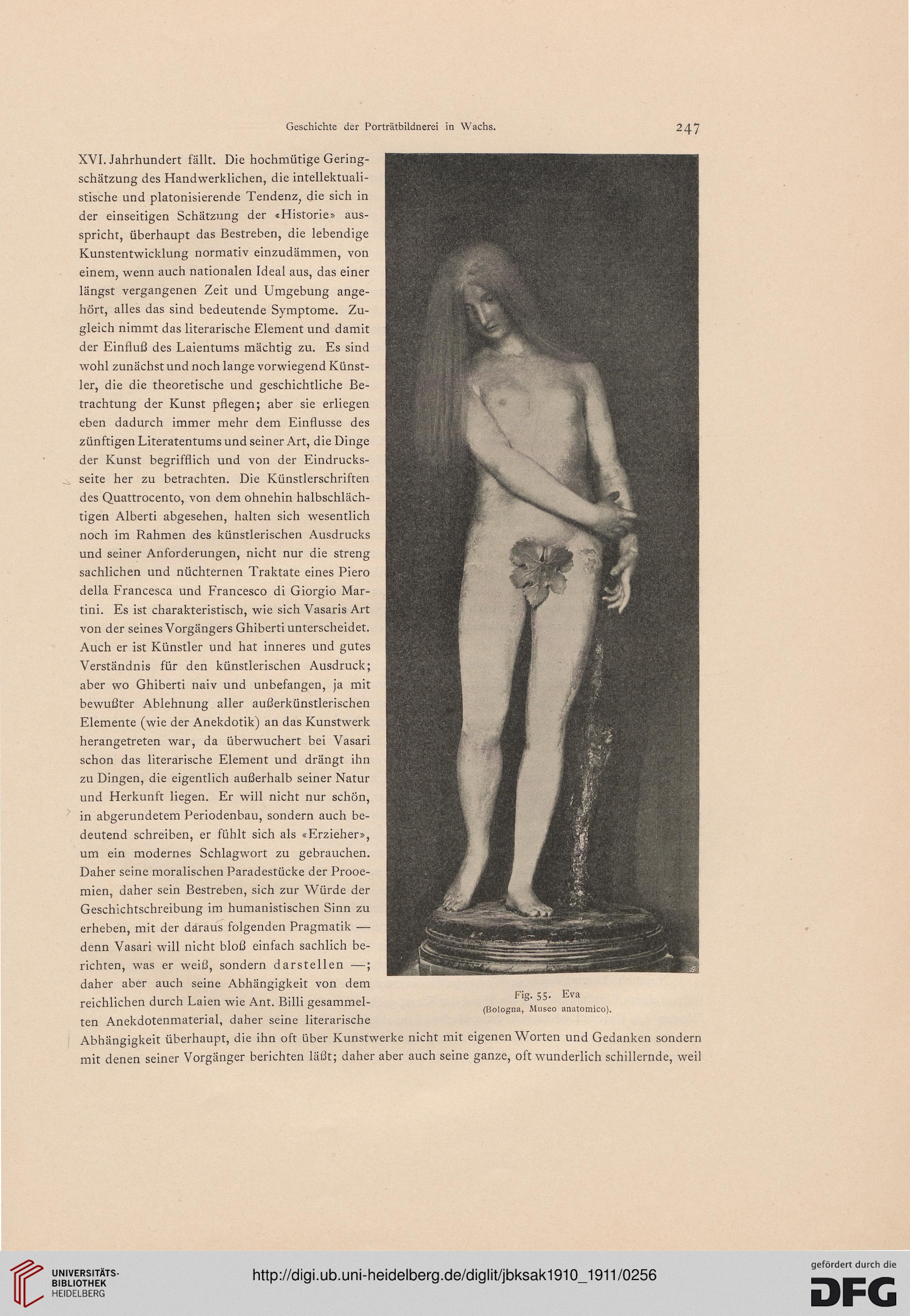

Fig. 55. Eva

(Bologna, Masco anutomico).

247

XVI. Jahrhundert fällt. Die hochmütige Gering-

schätzung des Handwerklichen, die intellektuali-

stische und platonisierende Tendenz, die sich in

der einseitigen Schätzung der «Historie» aus-

spricht, überhaupt das Bestreben, die lebendige

Kunstentwicklung normativ einzudämmen, von

einem, wenn auch nationalen Ideal aus, das einer

längst vergangenen Zeit und Umgebung ange-

hört, alles das sind bedeutende Symptome. Zu-

gleich nimmt das literarische Element und damit

der Einfluß des Laientums mächtig zu. Es sind

wohl zunächst und noch lange vorwiegend Künst-

ler, die die theoretische und geschichtliche Be-

trachtung der Kunst pflegen; aber sie erliegen

eben dadurch immer mehr dem Einflüsse des

zünftigen Literatentums und seiner Art, die Dinge

der Kunst begrifflich und von der Eindrucks-

seite her zu betrachten. Die Künstlerschriften

des Quattrocento, von dem ohnehin halbschläch-

tigen Alberti abgesehen, halten sich wesentlich

noch im Rahmen des künstlerischen Ausdrucks

und seiner Anforderungen, nicht nur die streng

sachlichen und nüchternen Traktate eines Piero

della Francesca und Francesco di Giorgio Mar-

tini. Es ist charakteristisch, wie sich Vasaris Art

von der seines Vorgängers Ghiberti unterscheidet.

Auch er ist Künstler und hat inneres und gutes

Verständnis für den künstlerischen Ausdruck;

aber wo Ghiberti naiv und unbefangen, ja mit

bewußter Ablehnung aller außerkünstlerischen

Elemente (wie der Anekdotik) an das Kunstwerk

herangetreten war, da überwuchert bei Vasari

schon das literarische Element und drängt ihn

zu Dingen, die eigentlich außerhalb seiner Natur

und Herkunft liegen. Er will nicht nur schön,

in abgerundetem Periodenbau, sondern auch be-

deutend schreiben, er fühlt sich als «Erzieher»,

um ein modernes Schlagwort zu gebrauchen.

Daher seine moralischen Paradestücke der Prooe-

mien, daher sein Bestreben, sich zur Würde der

Geschichtschreibung im humanistischen Sinn zu

erheben, mit der daraus folgenden Pragmatik —

denn Vasari will nicht bloß einfach sachlich be-

richten, was er weiß, sondern darstellen —;

daher aber auch seine Abhängigkeit von dem

reichlichen durch Laien wie Ant. Billi gesammel-

ten Anekdotenmaterial, daher seine literarische

Abhängigkeit überhaupt, die ihn oft über Kunstwerke nicht mit eigenen Worten und Gedanken sondern

mit denen seiner Vorgänger berichten läßt; daher aber auch seine ganze, oft wunderlich schillernde, weil

Fig. 55. Eva

(Bologna, Masco anutomico).