Ungedruckte Stiche.

263

König Albrechts II. und der Elisabeth, der Tochter und Erbin Kaiser Sigismunds. Ladislaus war seit

1453 König von Ungarn und Böhmen und sollte Magdalena, die Tochter Karls VII. von Frankreich

und nachmalige Gemahlin Gastons de Foix, heiraten. Da Ladislaus 1457, dem Jahre, in dem er seine

Hochzeit hätte feiern sollen, starb, müssen die Karten zwischen 1453 und 1457 verfertigt worden sein.1

Daß der Künstler ein Österreicher war,

dafür scheinen mir einzelne Barttrachten

auf den Karten und deren Farbengebung

zu sprechen. Besonders charakteristisch

ist der mächtige Schnurrbart des ungari-

schen Küchenmeisters und der von den

Porträten der luxemburgischen Kaiser

Karl IV., Wenzel und Sigismund her be-

kannte Zwickelbart, dem sich in diesem

Falle abermals ein gewaltiger Schnurrbart

gesellt, am ungarischen König. Diese cha-

rakteristischen Merkmale hätte nun zwar

ein in Osterreich lebender Ausländer gleich-

falls beobachten und wiedergeben können

(was freilich an sich wenig wahrscheinlich

wäre), spezifisch österreichisch aber ist die

Farbengebung, die bereits Franzenshuld2

aufgefallen ist, freilich ohne daß er aus

ihr eine Folgerung hätte ziehen können.

Diese halben, gebrochenen Farben, beson-

ders in ihrer Zusammenstellung von bräun-

lichem Violett, Lichtrosa und hellem Moos-

grün kommen nicht nur bei österreichi-

schen Illuministen, sondern auch bei öster-

reichischen Tafelmalern jener Zeit vor. Ich

nenne unter jenen nur den ausgezeichneten

Koloristen «Martin Opifex»,3 unter diesen

den Meister von Großgmain. Der Künstler

des Kartenspieles ist sehr originell, beson-

ders in den niedrigeren und niedrigsten

Figuren des Hofstaates. Man betrachte auf

das hin bloß beim Reichshofstaate die Ge-

stalten «.I.Narr», «.II. Botte», «.IV. Par-

bierer», «.V. Kellner» und «.VIII. Capp-

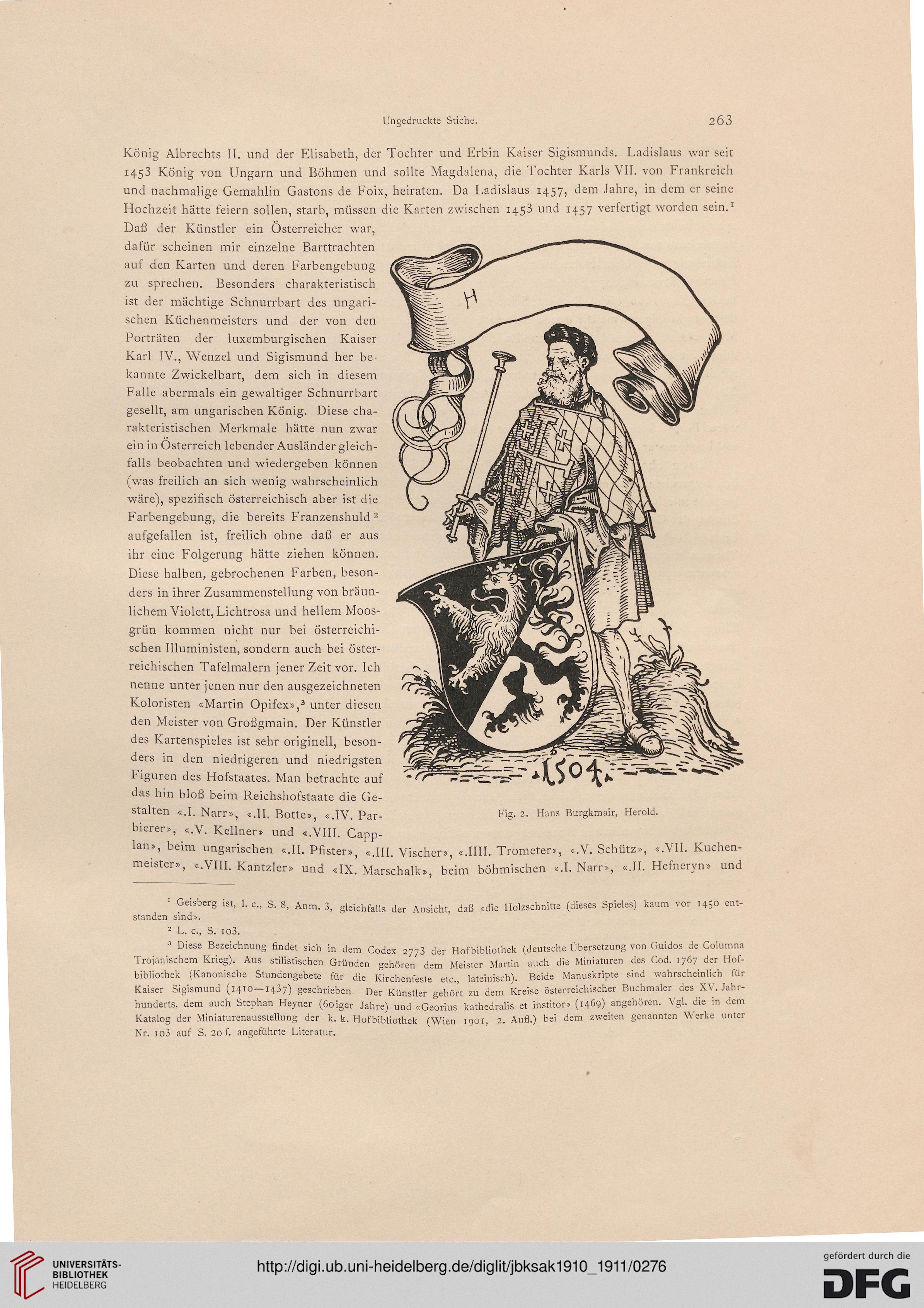

Fig. 2. Hans Burgkmair, Herold.

lan», beim ungarischen «.II. Pfister», «.III. Vischer», «.IUI. Trometer», «.V. Schütz», «.VII. Kuchen-

meister., «.VIII. Kantzier» und «IX. Marschalk», beim böhmischen «.I. Narr», «.II. Hefneryn» und

1 Geisberg ist, 1. c, S. 8, Anm. 3, gleichfalls der Ansicht, daß «die Holzschnitte (dieses Spieles) kaum vor 1450 ent-

standen sind».

2 L. c, S. io3.

' Diese Bezeichnung findet sich in dem Codex 2773 der Hofbibliothek (deutsche Übersetzung von Guidos de Columna

Trojanischem Krieg). Aus stilistischen Gründen gehören dem Meister Martin auch die Miniaturen des Cod. 1767 der Hof-

bibliothek (Kanonische Stundengebete für die Kirchenfeste etc., lateinisch). Beide Manuskripte sind wahrschcinl.ch für

Kaiser Sigismund (1410-1437) geschrieben. Der Künstler gehört zu dem Kreise österreichischer Buchmaler des XV. Jahr-

hunderts, dem auch Stephan Heyner (Ooiger Jahre) und «Georius kathedralis et institor» (1469) angehören. VgL dte in dem

Katalog der Miniaturenausstellung der k. k. Hofbibliothek (Wien 1901, 2. Aufl.) bei dem zweiten genannten Werke unter

Nr. io3 auf S. 20 f. angeführte Literatur.

263

König Albrechts II. und der Elisabeth, der Tochter und Erbin Kaiser Sigismunds. Ladislaus war seit

1453 König von Ungarn und Böhmen und sollte Magdalena, die Tochter Karls VII. von Frankreich

und nachmalige Gemahlin Gastons de Foix, heiraten. Da Ladislaus 1457, dem Jahre, in dem er seine

Hochzeit hätte feiern sollen, starb, müssen die Karten zwischen 1453 und 1457 verfertigt worden sein.1

Daß der Künstler ein Österreicher war,

dafür scheinen mir einzelne Barttrachten

auf den Karten und deren Farbengebung

zu sprechen. Besonders charakteristisch

ist der mächtige Schnurrbart des ungari-

schen Küchenmeisters und der von den

Porträten der luxemburgischen Kaiser

Karl IV., Wenzel und Sigismund her be-

kannte Zwickelbart, dem sich in diesem

Falle abermals ein gewaltiger Schnurrbart

gesellt, am ungarischen König. Diese cha-

rakteristischen Merkmale hätte nun zwar

ein in Osterreich lebender Ausländer gleich-

falls beobachten und wiedergeben können

(was freilich an sich wenig wahrscheinlich

wäre), spezifisch österreichisch aber ist die

Farbengebung, die bereits Franzenshuld2

aufgefallen ist, freilich ohne daß er aus

ihr eine Folgerung hätte ziehen können.

Diese halben, gebrochenen Farben, beson-

ders in ihrer Zusammenstellung von bräun-

lichem Violett, Lichtrosa und hellem Moos-

grün kommen nicht nur bei österreichi-

schen Illuministen, sondern auch bei öster-

reichischen Tafelmalern jener Zeit vor. Ich

nenne unter jenen nur den ausgezeichneten

Koloristen «Martin Opifex»,3 unter diesen

den Meister von Großgmain. Der Künstler

des Kartenspieles ist sehr originell, beson-

ders in den niedrigeren und niedrigsten

Figuren des Hofstaates. Man betrachte auf

das hin bloß beim Reichshofstaate die Ge-

stalten «.I.Narr», «.II. Botte», «.IV. Par-

bierer», «.V. Kellner» und «.VIII. Capp-

Fig. 2. Hans Burgkmair, Herold.

lan», beim ungarischen «.II. Pfister», «.III. Vischer», «.IUI. Trometer», «.V. Schütz», «.VII. Kuchen-

meister., «.VIII. Kantzier» und «IX. Marschalk», beim böhmischen «.I. Narr», «.II. Hefneryn» und

1 Geisberg ist, 1. c, S. 8, Anm. 3, gleichfalls der Ansicht, daß «die Holzschnitte (dieses Spieles) kaum vor 1450 ent-

standen sind».

2 L. c, S. io3.

' Diese Bezeichnung findet sich in dem Codex 2773 der Hofbibliothek (deutsche Übersetzung von Guidos de Columna

Trojanischem Krieg). Aus stilistischen Gründen gehören dem Meister Martin auch die Miniaturen des Cod. 1767 der Hof-

bibliothek (Kanonische Stundengebete für die Kirchenfeste etc., lateinisch). Beide Manuskripte sind wahrschcinl.ch für

Kaiser Sigismund (1410-1437) geschrieben. Der Künstler gehört zu dem Kreise österreichischer Buchmaler des XV. Jahr-

hunderts, dem auch Stephan Heyner (Ooiger Jahre) und «Georius kathedralis et institor» (1469) angehören. VgL dte in dem

Katalog der Miniaturenausstellung der k. k. Hofbibliothek (Wien 1901, 2. Aufl.) bei dem zweiten genannten Werke unter

Nr. io3 auf S. 20 f. angeführte Literatur.