276

Arpad Weixlgärtner.

Derselbe Holzschnitt mit derselben Schrift (zur Identifizierung dienen folgende Silben und

Buchstaben auf dem Blatte im Kästchen bei Figdor: «erium» und «atu» in der ersten, «it et quo» in der

zweiten und «ion» und «us» in der dritten Zeile), glücklicherweise in gutem Zustande (Fig. 8), ist in den

Deckel einesLehrsunbekannt gebliebenen, ganz entsprechenden Almosenbehältnisses im Museo civico

zu Turin erhalten. Maria kniet mit gefalteten Händen links, Josef, eine brennende Kerze in der Rechten,

scheint rechts eben niederknien zu wollen, zwischen beiden vorne auf dem über den Boden gebreiteten

Zipf von Marias Mantel liegt das nackte Kindlein, dahinter zwischen dem Elternpaar sind Ochs und Esel

zu sehen, den Hintergrund nehmen der Stall mit der Futterraufe, stattliche Gebäude und Strauchwerk ein.

Auch dieses Blatt ist bemalt und mißt etwa 232 : 174 mm.1 Die Schrift unten lautet: «Mirabile miste-

rium declaratur hodie innovatur nature | deus homo factus est, id quod fuit, permansit, et quod non

erat, assumpsit non commixtionem passus.» Woher dieses Zitat stammt, gelang mir leider nicht festzu-

stellen. Der untere rechte Rand des Blattes, auf das der Holzschnitt gedruckt ist, ist mit schmalen

Papierstreifen überklebt, die, gleichfalls in Holzschnitt, eine geflochtene Kette zeigen.

Wichtig ist Turin als der Aufbewahrungsort dieses Kästchens, da Lehrs ausdrücklich angibt, die

Kunsthändler behaupteten, daß diese Kästchen aus dem nahen Savoyen stammen. Die beiden Holz-

schnitte sind in Stil und Farbe französisch und gehören wohl der Zeit um 1500 an.

Unter den von Bouchot publizierten französischen Holzschnittinkunabeln2 wären der in der unge-

schickten Schraffengebung dem Noli nie tangere einigermaßen ähnliche hl. Franz von Assisi (PI. 54,

Nr. 101) und der Schmerzensmann (PL 85, Nr. 157), der ebenso schraffiert ist, die einzigen Blätter, die,

wenngleich beträchtlich größer als all die anderen, vielleicht zu einem ähnlichen Zwecke bestimmt waren.

Die Bilder sind gleichfalls mit Rändern eingefaßt, unterhalb deren je zwei gedruckte Zeilen zu lesen stehen.

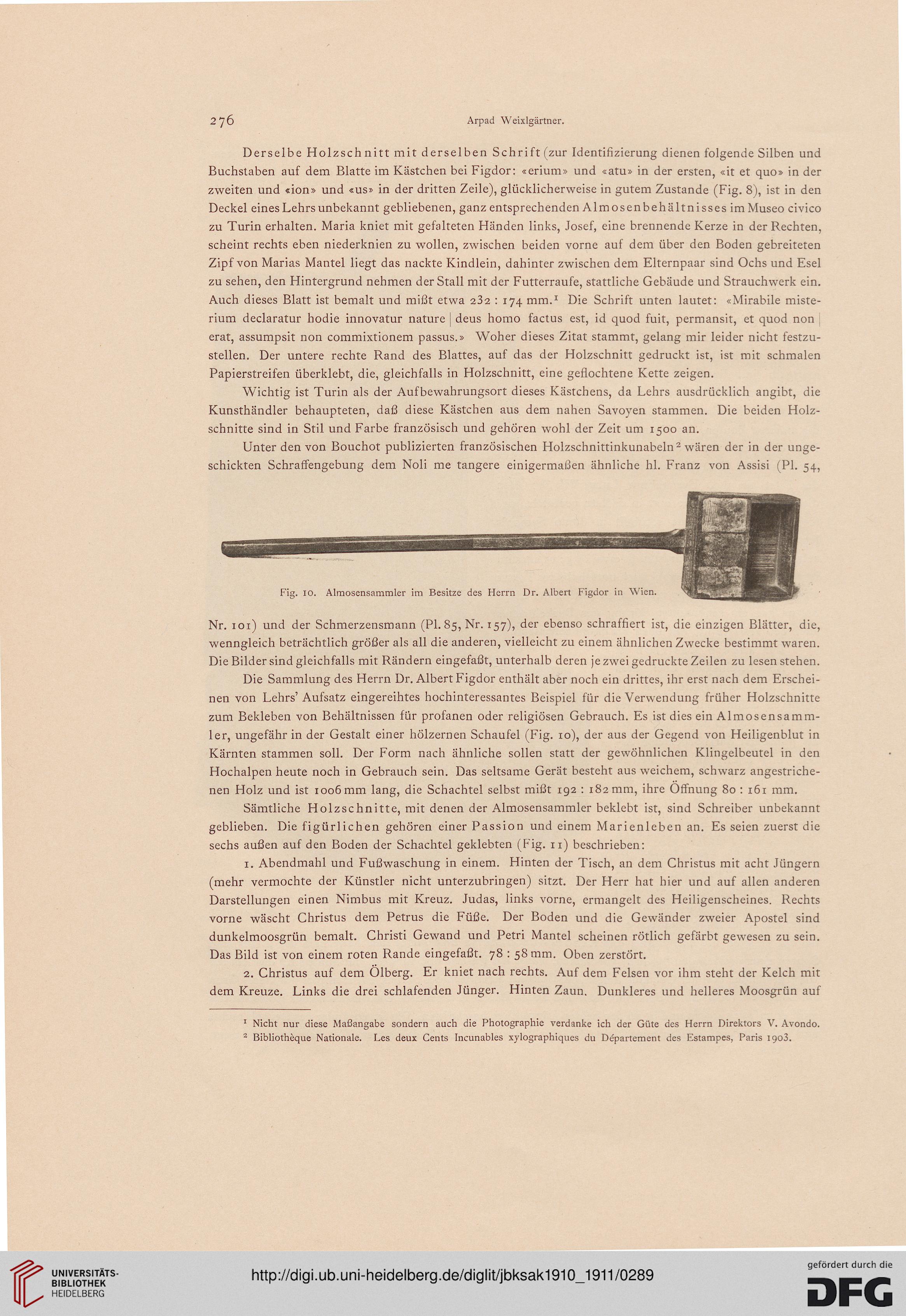

Die Sammlung des Herrn Dr. Albert Figdor enthält aber noch ein drittes, ihr erst nach dem Erschei-

nen von Lehrs' Aufsatz eingereihtes hochinteressantes Beispiel für die Verwendung früher Holzschnitte

zum Bekleben von Behältnissen für profanen oder religiösen Gebrauch. Es ist dies ein Almosensamm-

ler, ungefähr in der Gestalt einer hölzernen Schaufel (Fig. 10), der aus der Gegend von Heiligenblut in

Kärnten stammen soll. Der Form nach ähnliche sollen statt der gewöhnlichen Klingelbeutel in den

Hochalpen heute noch in Gebrauch sein. Das seltsame Gerät besteht aus weichem, schwarz angestriche-

nen Holz und ist 1006 mm lang, die Schachtel selbst mißt 192 : 182 mm, ihre Öffnung 80 : 161 mm.

Sämtliche Holzschnitte, mit denen der Almosensammler beklebt ist, sind Schreiber unbekannt

geblieben. Die figürlichen gehören einer Passion und einem Marienleben an. Es seien zuerst die

sechs außen auf den Boden der Schachtel geklebten (Fig. 11) beschrieben:

1. Abendmahl und Fußwaschung in einem. Hinten der Tisch, an dem Christus mit acht Jüngern

(mehr vermochte der Künstler nicht unterzubringen) sitzt. Der Herr hat hier und auf allen anderen

Darstellungen einen Nimbus mit Kreuz. Judas, links vorne, ermangelt des Heiligenscheines. Rechts

vorne wäscht Christus dem Petrus die Füße. Der Boden und die Gewänder zweier Apostel sind

dunkelmoosgrün bemalt. Christi Gewand und Petri Mantel scheinen rötlich gefärbt gewesen zu sein.

Das Bild ist von einem roten Rande eingefaßt. 78 : 58 mm. Oben zerstört.

2. Christus auf dem Ölberg. Er kniet nach rechts. Auf dem Felsen vor ihm steht der Kelch mit

dem Kreuze. Links die drei schlafenden Jünger. Hinten Zaun. Dunkleres und helleres Moosgrün auf

1 Nicht nur diese Maßangabe sondern auch die Photographie verdanke ich der Güte des Herrn Direktors V. Avondo.

2 Bibliotheque Nationale. Les deux Cents Incunables xylographiques du Departement des Estampes, Paris 1903.

Arpad Weixlgärtner.

Derselbe Holzschnitt mit derselben Schrift (zur Identifizierung dienen folgende Silben und

Buchstaben auf dem Blatte im Kästchen bei Figdor: «erium» und «atu» in der ersten, «it et quo» in der

zweiten und «ion» und «us» in der dritten Zeile), glücklicherweise in gutem Zustande (Fig. 8), ist in den

Deckel einesLehrsunbekannt gebliebenen, ganz entsprechenden Almosenbehältnisses im Museo civico

zu Turin erhalten. Maria kniet mit gefalteten Händen links, Josef, eine brennende Kerze in der Rechten,

scheint rechts eben niederknien zu wollen, zwischen beiden vorne auf dem über den Boden gebreiteten

Zipf von Marias Mantel liegt das nackte Kindlein, dahinter zwischen dem Elternpaar sind Ochs und Esel

zu sehen, den Hintergrund nehmen der Stall mit der Futterraufe, stattliche Gebäude und Strauchwerk ein.

Auch dieses Blatt ist bemalt und mißt etwa 232 : 174 mm.1 Die Schrift unten lautet: «Mirabile miste-

rium declaratur hodie innovatur nature | deus homo factus est, id quod fuit, permansit, et quod non

erat, assumpsit non commixtionem passus.» Woher dieses Zitat stammt, gelang mir leider nicht festzu-

stellen. Der untere rechte Rand des Blattes, auf das der Holzschnitt gedruckt ist, ist mit schmalen

Papierstreifen überklebt, die, gleichfalls in Holzschnitt, eine geflochtene Kette zeigen.

Wichtig ist Turin als der Aufbewahrungsort dieses Kästchens, da Lehrs ausdrücklich angibt, die

Kunsthändler behaupteten, daß diese Kästchen aus dem nahen Savoyen stammen. Die beiden Holz-

schnitte sind in Stil und Farbe französisch und gehören wohl der Zeit um 1500 an.

Unter den von Bouchot publizierten französischen Holzschnittinkunabeln2 wären der in der unge-

schickten Schraffengebung dem Noli nie tangere einigermaßen ähnliche hl. Franz von Assisi (PI. 54,

Nr. 101) und der Schmerzensmann (PL 85, Nr. 157), der ebenso schraffiert ist, die einzigen Blätter, die,

wenngleich beträchtlich größer als all die anderen, vielleicht zu einem ähnlichen Zwecke bestimmt waren.

Die Bilder sind gleichfalls mit Rändern eingefaßt, unterhalb deren je zwei gedruckte Zeilen zu lesen stehen.

Die Sammlung des Herrn Dr. Albert Figdor enthält aber noch ein drittes, ihr erst nach dem Erschei-

nen von Lehrs' Aufsatz eingereihtes hochinteressantes Beispiel für die Verwendung früher Holzschnitte

zum Bekleben von Behältnissen für profanen oder religiösen Gebrauch. Es ist dies ein Almosensamm-

ler, ungefähr in der Gestalt einer hölzernen Schaufel (Fig. 10), der aus der Gegend von Heiligenblut in

Kärnten stammen soll. Der Form nach ähnliche sollen statt der gewöhnlichen Klingelbeutel in den

Hochalpen heute noch in Gebrauch sein. Das seltsame Gerät besteht aus weichem, schwarz angestriche-

nen Holz und ist 1006 mm lang, die Schachtel selbst mißt 192 : 182 mm, ihre Öffnung 80 : 161 mm.

Sämtliche Holzschnitte, mit denen der Almosensammler beklebt ist, sind Schreiber unbekannt

geblieben. Die figürlichen gehören einer Passion und einem Marienleben an. Es seien zuerst die

sechs außen auf den Boden der Schachtel geklebten (Fig. 11) beschrieben:

1. Abendmahl und Fußwaschung in einem. Hinten der Tisch, an dem Christus mit acht Jüngern

(mehr vermochte der Künstler nicht unterzubringen) sitzt. Der Herr hat hier und auf allen anderen

Darstellungen einen Nimbus mit Kreuz. Judas, links vorne, ermangelt des Heiligenscheines. Rechts

vorne wäscht Christus dem Petrus die Füße. Der Boden und die Gewänder zweier Apostel sind

dunkelmoosgrün bemalt. Christi Gewand und Petri Mantel scheinen rötlich gefärbt gewesen zu sein.

Das Bild ist von einem roten Rande eingefaßt. 78 : 58 mm. Oben zerstört.

2. Christus auf dem Ölberg. Er kniet nach rechts. Auf dem Felsen vor ihm steht der Kelch mit

dem Kreuze. Links die drei schlafenden Jünger. Hinten Zaun. Dunkleres und helleres Moosgrün auf

1 Nicht nur diese Maßangabe sondern auch die Photographie verdanke ich der Güte des Herrn Direktors V. Avondo.

2 Bibliotheque Nationale. Les deux Cents Incunables xylographiques du Departement des Estampes, Paris 1903.