Ungedruckte Stiche.

321

Schmalseiten herum. So wird diese Arbeit wohl noch früher angesetzt werden dürfen als die zuvor

beschriebene. Die Roheit insbesondere der Gravierung läßt wohl keinerlei Schluß auf den Entstehungsort

zu. Oben fehlt anscheinend ein Ring; je ein Loch in der Mitte

der Basis, vorne und hinten, hat wohl dazu gedient, das Altärchen

aufrechtstehend zu halten. An den Flügeln fehlt die Schließe.

Das zweite Flügelaltärchen im Besitze des Herrn

Dr. Figdor ist kleiner als die bisher beschriebenen und trotz-

dem reicher in der Ausführung. Es ist aus Silber und ver-

goldet. Seine Gesamthöhe beträgt 70, seine Breite 28 mm.

Das rechteckige Hauptfach des Altärchens ist mit einer winzi-

gen figurenreichen Kreuzigungsgruppe, in Hochrelief aus Holz

geschnitten, angefüllt. In allen Farben gleißende Kolibri-

federchen bedecken den Grund dieses Schnitzwerkes. In eige-

nen Fächern rechts und links von der Kreuzigungsgruppe

liegen eingebettet Perlenschnürchen. Im Tympanon darüber

befindet sich, gleichfalls plastisch, aber aus Silber, die hl. Maria,

sitzend, das Kind auf dem Schoß, inmitten zweier Engel. Dem

Grunde zwischen den Figuren sind kleine Perlen aufgeklebt.

In die Außenseiten der Flügel sind plumpe Renaissancesäulen

mit Masken und Putten, in die Innenseiten der hl. Paulus

und der hl. Sebastian eingraviert. Die Gravierung der Rück-

seite des Schränkchens stellt die hl. Jungfrau mit dem

Kinde dar, auf der Mondsichel stehend und von einer Strah-

lenglorie umgeben; aus den beiden Ecken unten lugt je ein

Cherub hervor. Auf der Predella vorne ist die Halbfigur der

hl. Magdalena mit zwei Cherubim zu beiden Seiten ein-

graviert, auf der Rückseite ein Knabenkopf. Die Gravierung

ist äußerst roh, ein Kopf wie der zuletzt genannte erinnert ent-

fernt an Altdorfer-Typen. Die Renaissance ist hier bereits

konsequenter durchgeführt als an beiden anderen Altärchen.

Der Vollständigkeit der Beschreibung halber sei erwähnt, daß

die Schmalwände des Gehäuses eine Schnur umspannt und

daß in den gerippten Ring oben als Steuerstempel ein A in

einem Rhombus, d. i. die Repunzierung für ältere Arbeiten

kleineren Umfanges in Silber oder Gold aus der Zeit von 1806

—1824 eingedrückt ist.

Unter den Niellodrucken des Dresdener Kupferstich-

kabinetts befindet sich ein Triptychon, auf dem links die

hl. Katharina, rechts der hl. Christophorus, in der Mitte die

Anbetung der hl. drei Könige dargestellt sind (P. 478, Dut. 3g).

Es sieht ganz so aus, als ob dieser Druck von den Außen-

seiten der beiden Flügel und von der Rückwand eines gra-

vierten Altärchens genommen wäre, ähnlich den eben bespro-

chenen. Zwischen Mittelstück und Flügelbildern vermeint

man fast die Abquetschung der Scharniere zu sehen. Wäre

diese Vermutung richtig, so lieferte der Dresdener Druck einen

artigen Beweis dafür, daß eine Gravierung, von der eben jeder-

zeit ein Abzug genommen werden kann, auch für die Kupferstichkunde, die sich dermalen zugestandener-

maßen nur mit Abdrucken beschäftigt, Interesse und Bedeutung zu gewinnen fähig ist.

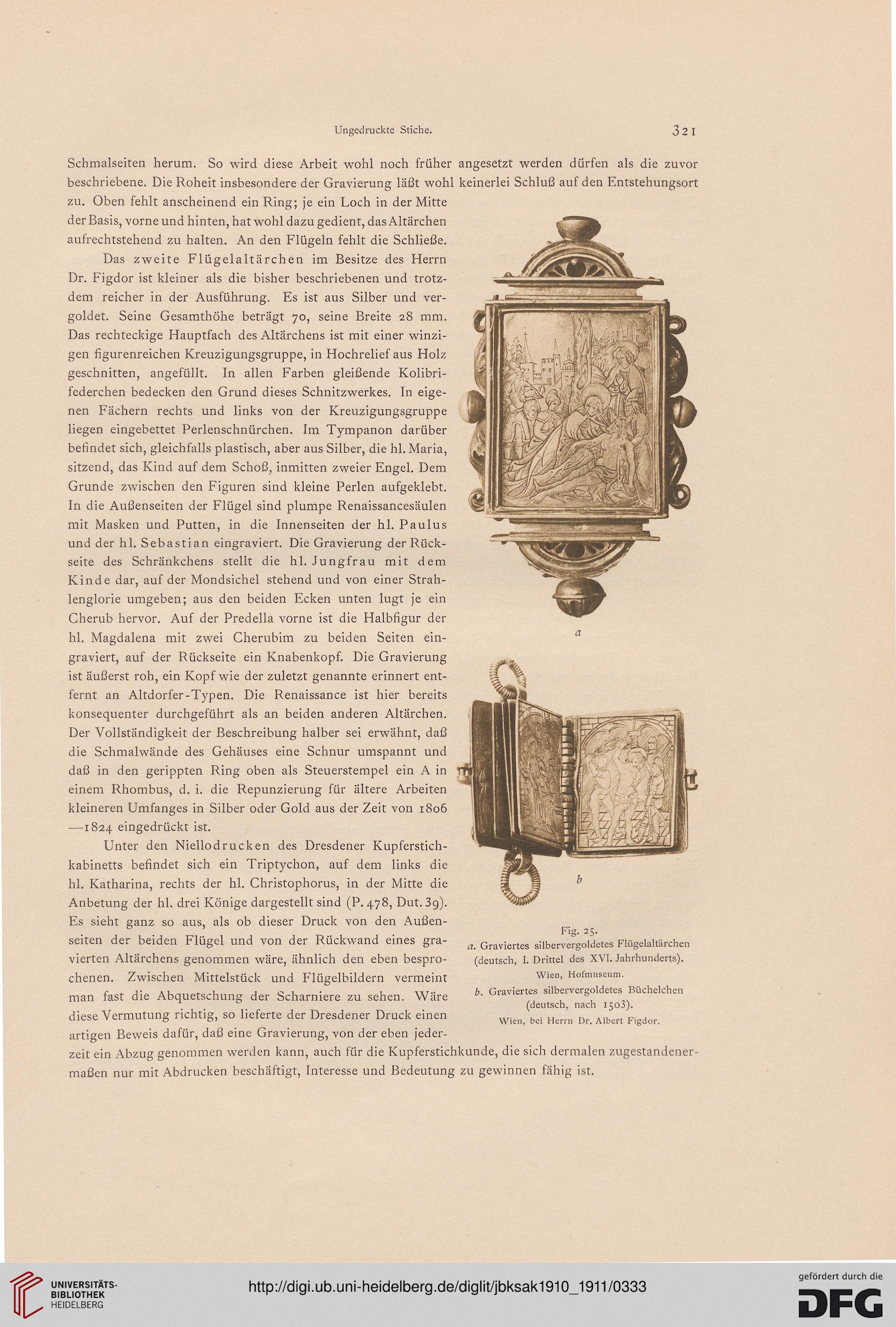

Fig. 25.

a. Graviertes silbervergoldetes Flügelaltärchen

(deutsch, I. Drittel des XVI. Jahrhunderts).

Wieo, Hofmuseum.

b. Graviertes silbervergoldetes Büchelchen

(detitsch, nach 1503).

Wien, bei Herrn Dr. Albert Figdor.

321

Schmalseiten herum. So wird diese Arbeit wohl noch früher angesetzt werden dürfen als die zuvor

beschriebene. Die Roheit insbesondere der Gravierung läßt wohl keinerlei Schluß auf den Entstehungsort

zu. Oben fehlt anscheinend ein Ring; je ein Loch in der Mitte

der Basis, vorne und hinten, hat wohl dazu gedient, das Altärchen

aufrechtstehend zu halten. An den Flügeln fehlt die Schließe.

Das zweite Flügelaltärchen im Besitze des Herrn

Dr. Figdor ist kleiner als die bisher beschriebenen und trotz-

dem reicher in der Ausführung. Es ist aus Silber und ver-

goldet. Seine Gesamthöhe beträgt 70, seine Breite 28 mm.

Das rechteckige Hauptfach des Altärchens ist mit einer winzi-

gen figurenreichen Kreuzigungsgruppe, in Hochrelief aus Holz

geschnitten, angefüllt. In allen Farben gleißende Kolibri-

federchen bedecken den Grund dieses Schnitzwerkes. In eige-

nen Fächern rechts und links von der Kreuzigungsgruppe

liegen eingebettet Perlenschnürchen. Im Tympanon darüber

befindet sich, gleichfalls plastisch, aber aus Silber, die hl. Maria,

sitzend, das Kind auf dem Schoß, inmitten zweier Engel. Dem

Grunde zwischen den Figuren sind kleine Perlen aufgeklebt.

In die Außenseiten der Flügel sind plumpe Renaissancesäulen

mit Masken und Putten, in die Innenseiten der hl. Paulus

und der hl. Sebastian eingraviert. Die Gravierung der Rück-

seite des Schränkchens stellt die hl. Jungfrau mit dem

Kinde dar, auf der Mondsichel stehend und von einer Strah-

lenglorie umgeben; aus den beiden Ecken unten lugt je ein

Cherub hervor. Auf der Predella vorne ist die Halbfigur der

hl. Magdalena mit zwei Cherubim zu beiden Seiten ein-

graviert, auf der Rückseite ein Knabenkopf. Die Gravierung

ist äußerst roh, ein Kopf wie der zuletzt genannte erinnert ent-

fernt an Altdorfer-Typen. Die Renaissance ist hier bereits

konsequenter durchgeführt als an beiden anderen Altärchen.

Der Vollständigkeit der Beschreibung halber sei erwähnt, daß

die Schmalwände des Gehäuses eine Schnur umspannt und

daß in den gerippten Ring oben als Steuerstempel ein A in

einem Rhombus, d. i. die Repunzierung für ältere Arbeiten

kleineren Umfanges in Silber oder Gold aus der Zeit von 1806

—1824 eingedrückt ist.

Unter den Niellodrucken des Dresdener Kupferstich-

kabinetts befindet sich ein Triptychon, auf dem links die

hl. Katharina, rechts der hl. Christophorus, in der Mitte die

Anbetung der hl. drei Könige dargestellt sind (P. 478, Dut. 3g).

Es sieht ganz so aus, als ob dieser Druck von den Außen-

seiten der beiden Flügel und von der Rückwand eines gra-

vierten Altärchens genommen wäre, ähnlich den eben bespro-

chenen. Zwischen Mittelstück und Flügelbildern vermeint

man fast die Abquetschung der Scharniere zu sehen. Wäre

diese Vermutung richtig, so lieferte der Dresdener Druck einen

artigen Beweis dafür, daß eine Gravierung, von der eben jeder-

zeit ein Abzug genommen werden kann, auch für die Kupferstichkunde, die sich dermalen zugestandener-

maßen nur mit Abdrucken beschäftigt, Interesse und Bedeutung zu gewinnen fähig ist.

Fig. 25.

a. Graviertes silbervergoldetes Flügelaltärchen

(deutsch, I. Drittel des XVI. Jahrhunderts).

Wieo, Hofmuseum.

b. Graviertes silbervergoldetes Büchelchen

(detitsch, nach 1503).

Wien, bei Herrn Dr. Albert Figdor.