336

Arpad Weixlgärtner.

Elfenbein im XVII. Jahrhundert durch die ostindischen Handelskompagnien nach Europa gebracht

wurden. Die Muscheln wurden bis auf ihre unterste Schicht, die Perlmutterschicht, abgeschält, ihre

innersten Windungen wurden gewöhnlich verschnitten, sei es nun, daß sie durchbrochen wurden oder

an ihnen ein Relief geschnitzt ward; die großen Außenflächen aber wurden graviert und, so bearbeitet

und gefaßt, wurden die Muscheln als Becher verwendet.

Die kaiserliche Sammlung besitzt fünf Beispiele für diese Technik, die, wenn auch schon früher

geübt und später nicht vergessen, im XVII. Jahrhundert, und zwar in den Niederlanden, geblüht zu

haben scheint. Namentlich zwei der Muscheln sind außen vollständig mit ausführlichen gravierten Dar-

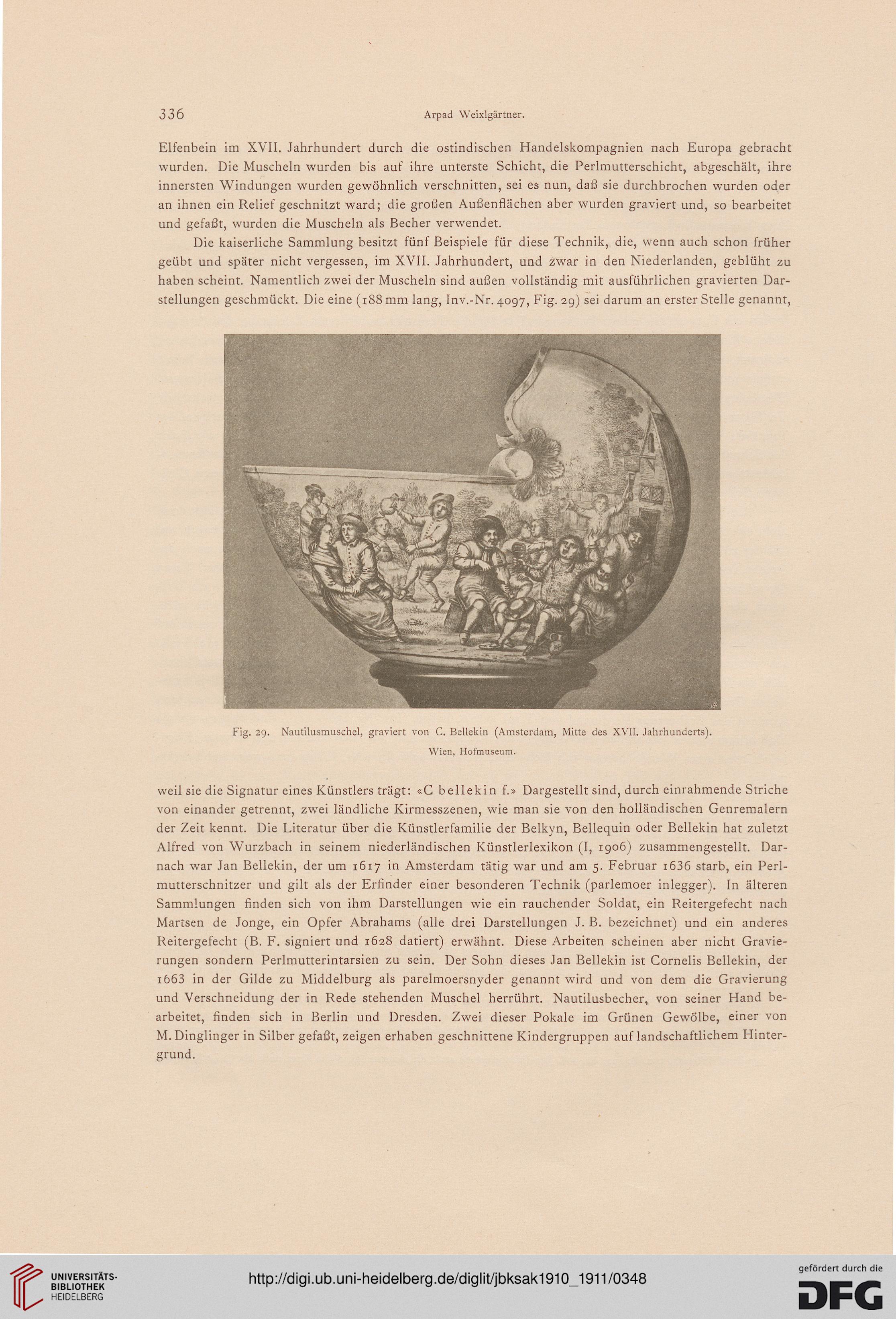

stellungen geschmückt. Die eine (188 mm lang, Inv.-Nr. 4097, Fig. 29) sei darum an erster Stelle genannt,

Fig. 29. Nautilusmuschel, graviert von C. Bellekin (Amsterdam, Mitte des XVII. Jahrhunderts).

Wien, Hofmuseum.

weil sie die Signatur eines Künstlers trägt: «C bellekin f.» Dargestellt sind, durch einrahmende Striche

von einander getrennt, zwei ländliche Kirmesszenen, wie man sie von den holländischen Genremalern

der Zeit kennt. Die Literatur über die Künstlerfamilie der Belkyn, Bellequin oder Bellekin hat zuletzt

Alfred von Wurzbach in seinem niederländischen Künstlerlexikon (I, 1906) zusammengestellt. Dar-

nach war Jan Bellekin, der um 1617 in Amsterdam tätig war und am 5. Februar i636 starb, ein Perl-

mutterschnitzer und gilt als der Erfinder einer besonderen Technik (parlemoer inlegger). In älteren

Sammlungen finden sich von ihm Darstellungen wie ein rauchender Soldat, ein Reitergefecht nach

Martsen de Jonge, ein Opfer Abrahams (alle drei Darstellungen J. B. bezeichnet) und ein anderes

Reitergefecht (B. F. signiert und 1628 datiert) erwähnt. Diese Arbeiten scheinen aber nicht Gravie-

rungen sondern Perlmutterintarsien zu sein. Der Sohn dieses Jan Bellekin ist Cornelis Bellekin, der

i663 in der Gilde zu Middelburg als parelmoersnyder genannt wird und von dem die Gravierung

und Verschneidung der in Rede stehenden Muschel herrührt. Nautilusbecher, von seiner Hand be-

arbeitet, finden sich in Berlin und Dresden. Zwei dieser Pokale im Grünen Gewölbe, einer von

M. Dinglinger in Silber gefaßt, zeigen erhaben geschnittene Kindergruppen auf landschaftlichem Hinter-

grund.

Arpad Weixlgärtner.

Elfenbein im XVII. Jahrhundert durch die ostindischen Handelskompagnien nach Europa gebracht

wurden. Die Muscheln wurden bis auf ihre unterste Schicht, die Perlmutterschicht, abgeschält, ihre

innersten Windungen wurden gewöhnlich verschnitten, sei es nun, daß sie durchbrochen wurden oder

an ihnen ein Relief geschnitzt ward; die großen Außenflächen aber wurden graviert und, so bearbeitet

und gefaßt, wurden die Muscheln als Becher verwendet.

Die kaiserliche Sammlung besitzt fünf Beispiele für diese Technik, die, wenn auch schon früher

geübt und später nicht vergessen, im XVII. Jahrhundert, und zwar in den Niederlanden, geblüht zu

haben scheint. Namentlich zwei der Muscheln sind außen vollständig mit ausführlichen gravierten Dar-

stellungen geschmückt. Die eine (188 mm lang, Inv.-Nr. 4097, Fig. 29) sei darum an erster Stelle genannt,

Fig. 29. Nautilusmuschel, graviert von C. Bellekin (Amsterdam, Mitte des XVII. Jahrhunderts).

Wien, Hofmuseum.

weil sie die Signatur eines Künstlers trägt: «C bellekin f.» Dargestellt sind, durch einrahmende Striche

von einander getrennt, zwei ländliche Kirmesszenen, wie man sie von den holländischen Genremalern

der Zeit kennt. Die Literatur über die Künstlerfamilie der Belkyn, Bellequin oder Bellekin hat zuletzt

Alfred von Wurzbach in seinem niederländischen Künstlerlexikon (I, 1906) zusammengestellt. Dar-

nach war Jan Bellekin, der um 1617 in Amsterdam tätig war und am 5. Februar i636 starb, ein Perl-

mutterschnitzer und gilt als der Erfinder einer besonderen Technik (parlemoer inlegger). In älteren

Sammlungen finden sich von ihm Darstellungen wie ein rauchender Soldat, ein Reitergefecht nach

Martsen de Jonge, ein Opfer Abrahams (alle drei Darstellungen J. B. bezeichnet) und ein anderes

Reitergefecht (B. F. signiert und 1628 datiert) erwähnt. Diese Arbeiten scheinen aber nicht Gravie-

rungen sondern Perlmutterintarsien zu sein. Der Sohn dieses Jan Bellekin ist Cornelis Bellekin, der

i663 in der Gilde zu Middelburg als parelmoersnyder genannt wird und von dem die Gravierung

und Verschneidung der in Rede stehenden Muschel herrührt. Nautilusbecher, von seiner Hand be-

arbeitet, finden sich in Berlin und Dresden. Zwei dieser Pokale im Grünen Gewölbe, einer von

M. Dinglinger in Silber gefaßt, zeigen erhaben geschnittene Kindergruppen auf landschaftlichem Hinter-

grund.