340

Arpad Weixlgärtner.

Paulis Ansicht, daß es, wenn auch Daniel Hopfer nicht die Radierung erfunden habe, doch niemand

gäbe, der früher als er geätzt habe, enthält wohl eine Zustimmung zu jenen Ausführungen Eyssens,

scheint mir aber wenig glücklich formuliert zu sein. Wenngleich aber Paulis Versuch, Daniel Hopfers

Radierung «Kunz von der Rosen» genauer zu datieren, nämlich in die Zeit zwischen 1501 und 1507,

durch Woldemar von Seidlitz als nicht ganz einwandfrei gelungen bezeichnet wurde,1 so kann, glaube

ich, doch mindestens das als gesichert gelten, daß der Künstler aus Kauf beuren vor Urs Graf (baden-

des Mädchen von 1513) und Albrecht Dürer (Schmerzensmann von 1515) Radierungen geschaffen hat.

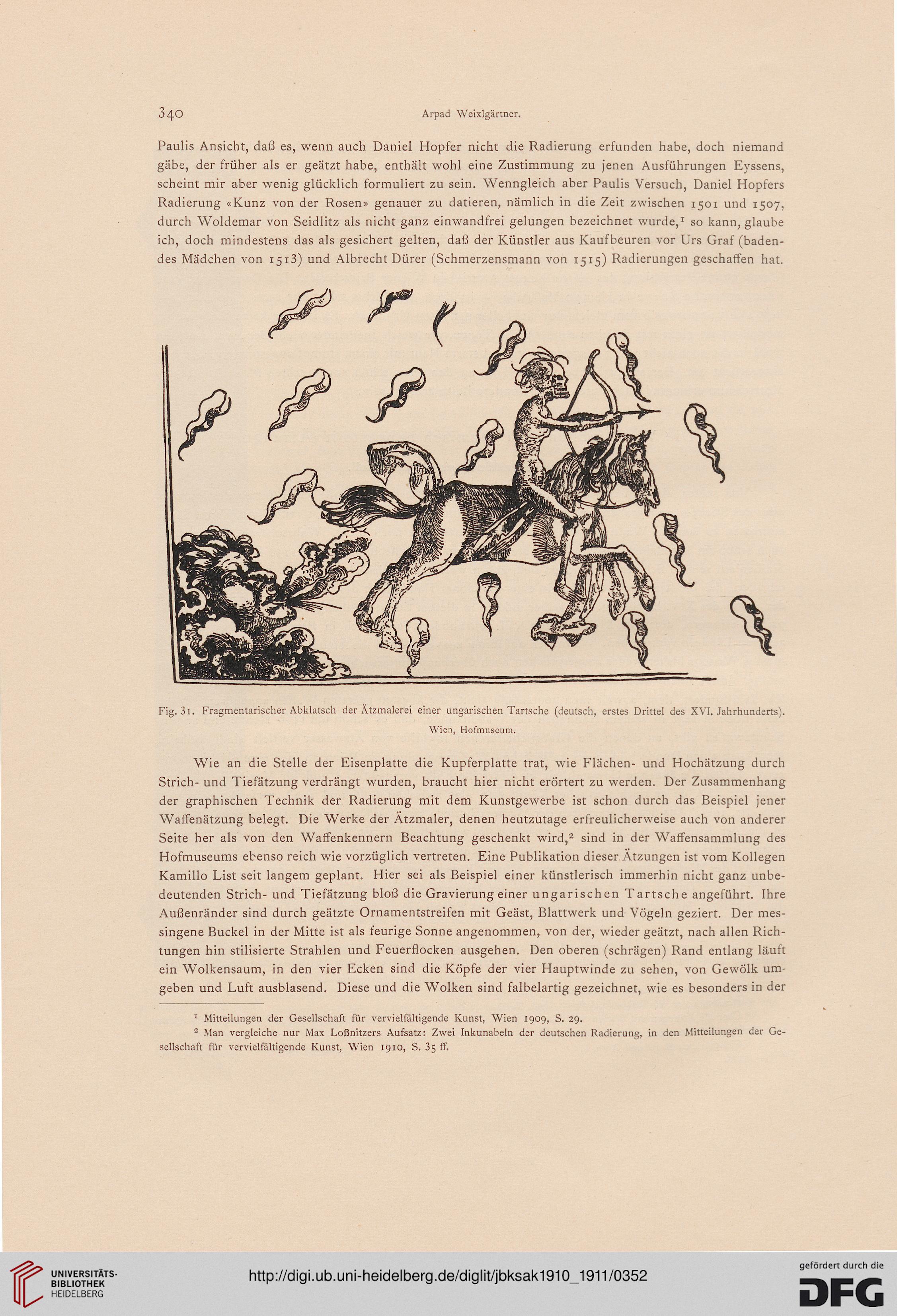

Fig. 3i. Fragmentarischer Abklatsch der Ätzmalerei einer ungarischen Tartsche (deutsch, erstes Drittel des XVI. Jahrhunderts).

Wien, Hofmuscum.

Wie an die Stelle der Eisenplatte die Kupferplatte trat, wie Flächen- und Hochätzung durch

Strich- und Tiefätzung verdrängt wurden, braucht hier nicht erörtert zu werden. Der Zusammenhang

der graphischen Technik der Radierung mit dem Kunstgewerbe ist schon durch das Beispiel jener

Waffenätzung belegt. Die Werke der Atzmaler, denen heutzutage erfreulicherweise auch von anderer

Seite her als von den Waffenkennern Beachtung geschenkt wird,2 sind in der Waffensammlung des

Hofmuseums ebenso reich wie vorzüglich vertreten. Eine Publikation dieser Atzungen ist vom Kollegen

Kamillo List seit langem geplant. Hier sei als Beispiel einer künstlerisch immerhin nicht ganz unbe-

deutenden Strich- und Tiefätzung bloß die Gravierung einer ungarischen Tartsche angeführt. Ihre

Außenränder sind durch geätzte Ornamentstreifen mit Geäst, Blattwerk und Vögeln geziert. Der mes-

singene Buckel in der Mitte ist als feurige Sonne angenommen, von der, wieder geätzt, nach allen Rich-

tungen hin stilisierte Strahlen und Feuerflocken ausgehen. Den oberen (schrägen) Rand entlang läuft

ein Wolkensaum, in den vier Ecken sind die Köpfe der vier Hauptwinde zu sehen, von Gewölk um-

geben und Luft ausblasend. Diese und die Wolken sind falbelartig gezeichnet, wie es besonders in der

1 Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien 1909, S. 29.

3 Man vergleiche nur Max Loßnitzers Aufsatz: Zwei Inkunabeln der deutschen Radierung, in den Mitteilungen der Ge-

sellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien 1910, S. 3$ ff.

Arpad Weixlgärtner.

Paulis Ansicht, daß es, wenn auch Daniel Hopfer nicht die Radierung erfunden habe, doch niemand

gäbe, der früher als er geätzt habe, enthält wohl eine Zustimmung zu jenen Ausführungen Eyssens,

scheint mir aber wenig glücklich formuliert zu sein. Wenngleich aber Paulis Versuch, Daniel Hopfers

Radierung «Kunz von der Rosen» genauer zu datieren, nämlich in die Zeit zwischen 1501 und 1507,

durch Woldemar von Seidlitz als nicht ganz einwandfrei gelungen bezeichnet wurde,1 so kann, glaube

ich, doch mindestens das als gesichert gelten, daß der Künstler aus Kauf beuren vor Urs Graf (baden-

des Mädchen von 1513) und Albrecht Dürer (Schmerzensmann von 1515) Radierungen geschaffen hat.

Fig. 3i. Fragmentarischer Abklatsch der Ätzmalerei einer ungarischen Tartsche (deutsch, erstes Drittel des XVI. Jahrhunderts).

Wien, Hofmuscum.

Wie an die Stelle der Eisenplatte die Kupferplatte trat, wie Flächen- und Hochätzung durch

Strich- und Tiefätzung verdrängt wurden, braucht hier nicht erörtert zu werden. Der Zusammenhang

der graphischen Technik der Radierung mit dem Kunstgewerbe ist schon durch das Beispiel jener

Waffenätzung belegt. Die Werke der Atzmaler, denen heutzutage erfreulicherweise auch von anderer

Seite her als von den Waffenkennern Beachtung geschenkt wird,2 sind in der Waffensammlung des

Hofmuseums ebenso reich wie vorzüglich vertreten. Eine Publikation dieser Atzungen ist vom Kollegen

Kamillo List seit langem geplant. Hier sei als Beispiel einer künstlerisch immerhin nicht ganz unbe-

deutenden Strich- und Tiefätzung bloß die Gravierung einer ungarischen Tartsche angeführt. Ihre

Außenränder sind durch geätzte Ornamentstreifen mit Geäst, Blattwerk und Vögeln geziert. Der mes-

singene Buckel in der Mitte ist als feurige Sonne angenommen, von der, wieder geätzt, nach allen Rich-

tungen hin stilisierte Strahlen und Feuerflocken ausgehen. Den oberen (schrägen) Rand entlang läuft

ein Wolkensaum, in den vier Ecken sind die Köpfe der vier Hauptwinde zu sehen, von Gewölk um-

geben und Luft ausblasend. Diese und die Wolken sind falbelartig gezeichnet, wie es besonders in der

1 Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien 1909, S. 29.

3 Man vergleiche nur Max Loßnitzers Aufsatz: Zwei Inkunabeln der deutschen Radierung, in den Mitteilungen der Ge-

sellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien 1910, S. 3$ ff.