368

Arpad Weixlgärtner.

des XV. Jahrhunderts umspannen wird, vollständig erschienen, mehren werden und daß sich dann zahl-

reiche Brücken vom Spezialfach der Kupferstichkunde zu dem des Kenners der alten Goldschmiede-

kunst, einem, sagen wir es nur aufrichtig: gegenwärtig besonders im argen liegenden Gebiet kunst-

geschichtlicher Forschung, werden schlagen lassen, wodurch auch unsere Kenntnis der Kunstentwick-

lung überhaupt die bedeutsamste Förderung erfahren wird.

Aber auch in den späteren Jahrhunderten ließ der Kupferstich nicht ab, Vorlagen für die Mutter-

kunst zu ersinnen und zu verbreiten. Ein flüchtiger Blick in die Kataloge der Ornamentstichsamm-

lungen des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie von Franz SchestagIund Franz

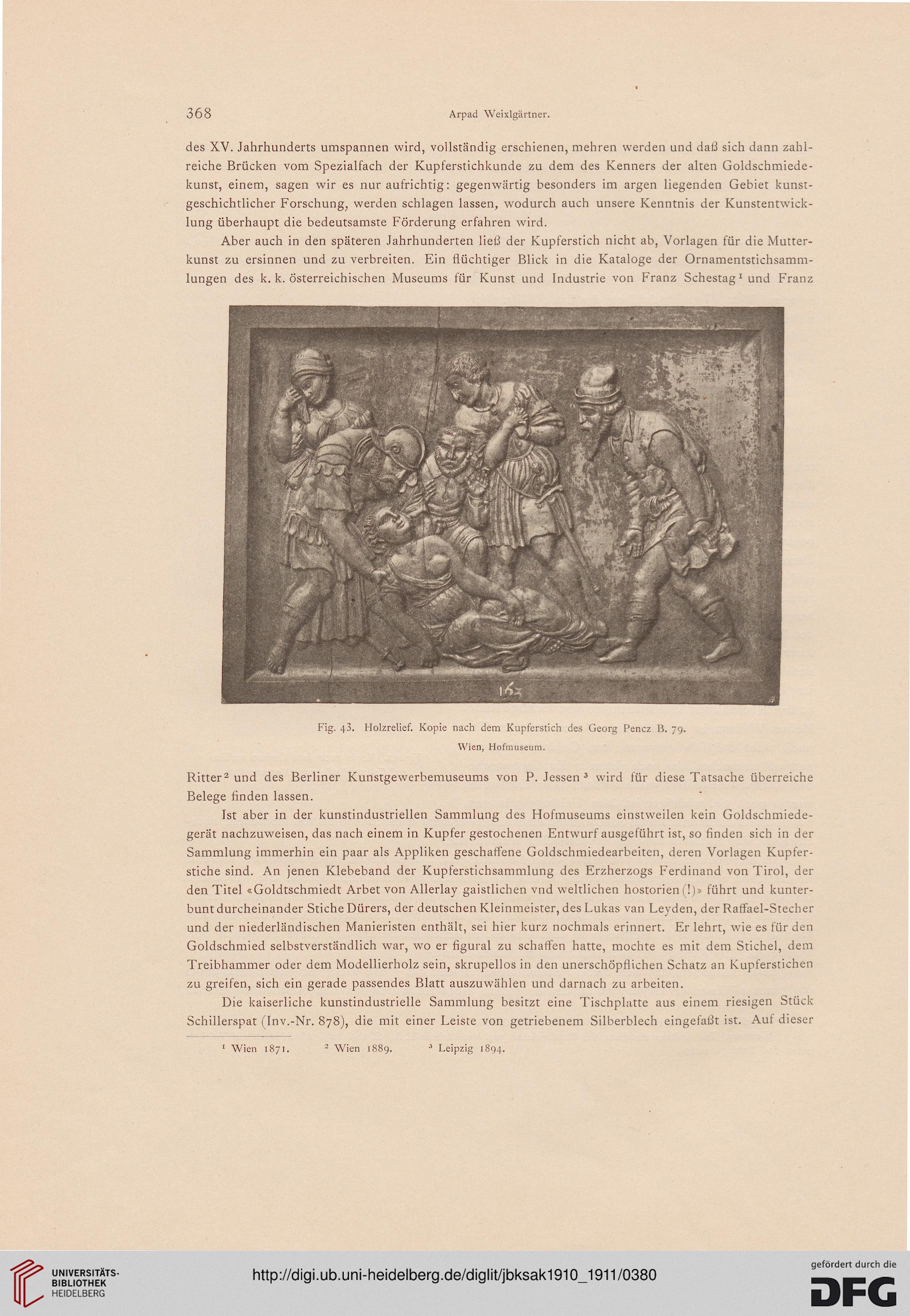

Fig. 43. Holzrelief. Kopie nach dem Kupferstich des Georg Pencz B. 79.

Wien, Hofmuseum.

Ritter2 und des Berliner Kunstgewerbemuseums von P. Jessen 3 wird für diese Tatsache überreiche

Belege finden lassen.

Ist aber in der kunstindustriellen Sammlung des Hofmuseums einstweilen kein Goldschmiede-

gerät nachzuweisen, das nach einem in Kupfer gestochenen Entwurf ausgeführt ist, so finden sich in der

Sammlung immerhin ein paar als Appliken geschaffene Goldschmiedearbeiten, deren Vorlagen Kupfer-

stiche sind. An jenen Klebeband der Kupferstichsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, der

den Titel «Goldtschmiedt Arbet von Allerlay gaistlichen vnd weltlichen hostorien (!)» führt und kunter-

bunt durcheinander Stiche Dürers, der deutschen Kleinmeister, des Lukas van Leyden, der Raffael-Stecher

und der niederländischen Manieristen enthält, sei hier kurz nochmals erinnert. Er lehrt, wie es für den

Goldschmied selbstverständlich war, wo er figural zu schallen hatte, mochte es mit dem Stichel, dem

Treibhammer oder dem Modellierholz sein, skrupellos in den unerschöpflichen Schatz an Kupferstichen

zu greifen, sich ein gerade passendes Blatt auszuwählen und darnach zu arbeiten.

Die kaiserliche kunstindustrielle Sammlung besitzt eine Tischplatte aus einem riesigen Stück

Schillerspat (Inv.-Nr. 878), die mit einer Leiste von getriebenem Silberblech eingefaßt ist. Auf dieser

1 Wien 1871. 2 Wien 1889.

3 Leipzig 1894.

Arpad Weixlgärtner.

des XV. Jahrhunderts umspannen wird, vollständig erschienen, mehren werden und daß sich dann zahl-

reiche Brücken vom Spezialfach der Kupferstichkunde zu dem des Kenners der alten Goldschmiede-

kunst, einem, sagen wir es nur aufrichtig: gegenwärtig besonders im argen liegenden Gebiet kunst-

geschichtlicher Forschung, werden schlagen lassen, wodurch auch unsere Kenntnis der Kunstentwick-

lung überhaupt die bedeutsamste Förderung erfahren wird.

Aber auch in den späteren Jahrhunderten ließ der Kupferstich nicht ab, Vorlagen für die Mutter-

kunst zu ersinnen und zu verbreiten. Ein flüchtiger Blick in die Kataloge der Ornamentstichsamm-

lungen des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie von Franz SchestagIund Franz

Fig. 43. Holzrelief. Kopie nach dem Kupferstich des Georg Pencz B. 79.

Wien, Hofmuseum.

Ritter2 und des Berliner Kunstgewerbemuseums von P. Jessen 3 wird für diese Tatsache überreiche

Belege finden lassen.

Ist aber in der kunstindustriellen Sammlung des Hofmuseums einstweilen kein Goldschmiede-

gerät nachzuweisen, das nach einem in Kupfer gestochenen Entwurf ausgeführt ist, so finden sich in der

Sammlung immerhin ein paar als Appliken geschaffene Goldschmiedearbeiten, deren Vorlagen Kupfer-

stiche sind. An jenen Klebeband der Kupferstichsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, der

den Titel «Goldtschmiedt Arbet von Allerlay gaistlichen vnd weltlichen hostorien (!)» führt und kunter-

bunt durcheinander Stiche Dürers, der deutschen Kleinmeister, des Lukas van Leyden, der Raffael-Stecher

und der niederländischen Manieristen enthält, sei hier kurz nochmals erinnert. Er lehrt, wie es für den

Goldschmied selbstverständlich war, wo er figural zu schallen hatte, mochte es mit dem Stichel, dem

Treibhammer oder dem Modellierholz sein, skrupellos in den unerschöpflichen Schatz an Kupferstichen

zu greifen, sich ein gerade passendes Blatt auszuwählen und darnach zu arbeiten.

Die kaiserliche kunstindustrielle Sammlung besitzt eine Tischplatte aus einem riesigen Stück

Schillerspat (Inv.-Nr. 878), die mit einer Leiste von getriebenem Silberblech eingefaßt ist. Auf dieser

1 Wien 1871. 2 Wien 1889.

3 Leipzig 1894.