22

Alfred Kuhn.

4

«

f

1»

t<picl compugtue il aumr

nie iongut fable tomlwftl

t aoutogurttcflOMtatttt

afiaccm lau? rcörcat>put$

otrrcnftniWc Otttncpw's

nute nppnöfc neue ommiae

smtt (tmjfetoulö f plauttw

at'e uunoure1 (btmee wmiow

ThÄntoUitt entattr (entnitots

i tm tnlwwt U Aubx en 6ae

c Iciur dptt neflmt tute gas

atoitccuttilamdrtur

c uu'ft ou aw« gut Kouwöie

«»& q*rtt iov tßoutt-i-n«-

CO opfi&ur wuiV'iit int pi, <4

uatonc ttouiT vcotrualofle

ar afaiwir mtt tc&raflc

onoMUTuement »tbncfhr

rooi üiaptmit teottaicfttt

<Q ni Iccfit a^pdec eftotr

ten fet> cltttitcr 31 plaißment

c nulle plus aucuÄmeut

c plne W (es ttfarihs nr fift-

rlxmttrmoitciUcelifift

uetauott lato» detc t fttnme

t eile neflottjÄS "Warane

iw» fc ftuott Iiicn tefctfter'

f ewloupit »wtwoiGer

itflortates CDußunutte

ö e cfymtwcntmu ueur ptnt'i

T

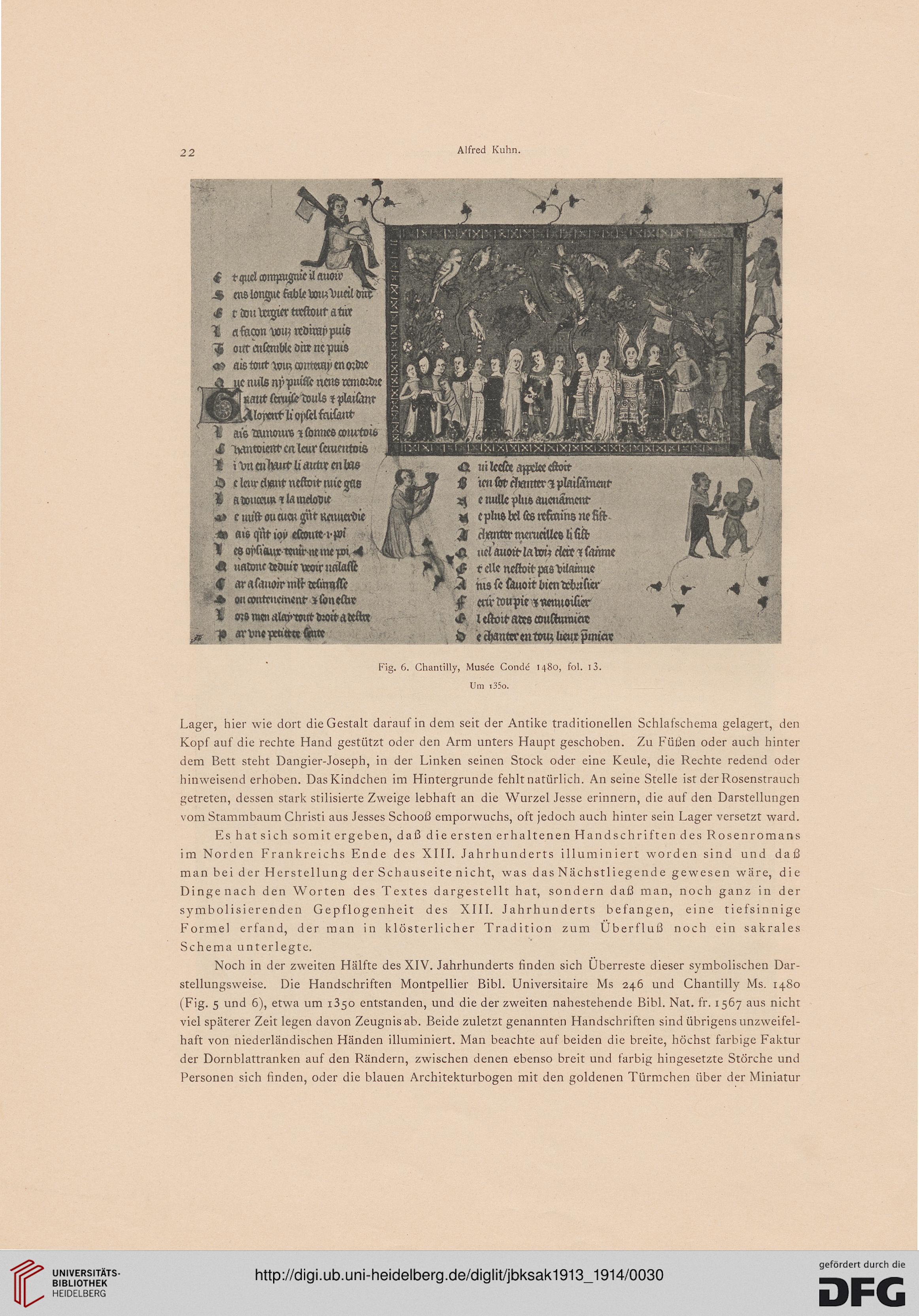

Fig. 6. Chantilly, Musee Conde 1480, fol. l3.

Um i35o.

Lager, hier wie dort die Gestalt darauf in dem seit der Antike traditionellen Schlafschema gelagert, den

Kopf auf die rechte Hand gestützt oder den Arm unters Haupt geschoben. Zu Füßen oder auch hinter

dem Bett steht Dangier-Joseph, in der Linken seinen Stock oder eine Keule, die Rechte redend oder

hinweisend erhoben. Das Kindchen im Hintergrunde fehlt natürlich. An seine Stelle ist der Rosenstrauch

getreten, dessen stark stilisierte Zweige lebhaft an die Wurzel Jesse erinnern, die auf den Darstellungen

vom Stammbaum Christi aus Jesses Schooß emporwuchs, oft jedoch auch hinter sein Lager versetzt ward.

Es hat sich somit ergeben, daß die ersten erhaltenen Handschriften des Rosenromans

im Norden Frankreichs Ende des XIII. Jahrhunderts illuminiert worden sind und daß

man bei der Herstellung der Schauseite nicht, was dasNächstliegende gewesen wäre, die

Dingenach den Worten des Textes dargestellt hat, sondern daß man, noch ganz in der

symbolisierenden Gepflogenheit des XIII. Jahrhunderts befangen, eine tiefsinnige

Formel erfand, der man in klösterlicher Tradition zum Uberfluß noch ein sakrales

Schema unterlegte.

Noch in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts finden sich Uberreste dieser symbolischen Dar-

stellungsweise. Die Handschriften Montpellier Bibl. Universitaire Ms 246 und Chantilly Ms. 1480

(Fig. 5 und 6), etwa um 1350 entstanden, und die der zweiten nahestehende Bibl. Nat. fr. 1567 aus nicht

viel späterer Zeit legen davon Zeugnis ab. Beide zuletzt genannten Handschriften sind übrigens unzweifel-

haft von niederländischen Händen illuminiert. Man beachte auf beiden die breite, höchst farbige Faktur

der Dornblattranken auf den Rändern, zwischen denen ebenso breit und farbig hingesetzte Störche und

Personen sich finden, oder die blauen Architekturbogen mit den goldenen Türmchen über der Miniatur

Alfred Kuhn.

4

«

f

1»

t<picl compugtue il aumr

nie iongut fable tomlwftl

t aoutogurttcflOMtatttt

afiaccm lau? rcörcat>put$

otrrcnftniWc Otttncpw's

nute nppnöfc neue ommiae

smtt (tmjfetoulö f plauttw

at'e uunoure1 (btmee wmiow

ThÄntoUitt entattr (entnitots

i tm tnlwwt U Aubx en 6ae

c Iciur dptt neflmt tute gas

atoitccuttilamdrtur

c uu'ft ou aw« gut Kouwöie

«»& q*rtt iov tßoutt-i-n«-

CO opfi&ur wuiV'iit int pi, <4

uatonc ttouiT vcotrualofle

ar afaiwir mtt tc&raflc

onoMUTuement »tbncfhr

rooi üiaptmit teottaicfttt

<Q ni Iccfit a^pdec eftotr

ten fet> cltttitcr 31 plaißment

c nulle plus aucuÄmeut

c plne W (es ttfarihs nr fift-

rlxmttrmoitciUcelifift

uetauott lato» detc t fttnme

t eile neflottjÄS "Warane

iw» fc ftuott Iiicn tefctfter'

f ewloupit »wtwoiGer

itflortates CDußunutte

ö e cfymtwcntmu ueur ptnt'i

T

Fig. 6. Chantilly, Musee Conde 1480, fol. l3.

Um i35o.

Lager, hier wie dort die Gestalt darauf in dem seit der Antike traditionellen Schlafschema gelagert, den

Kopf auf die rechte Hand gestützt oder den Arm unters Haupt geschoben. Zu Füßen oder auch hinter

dem Bett steht Dangier-Joseph, in der Linken seinen Stock oder eine Keule, die Rechte redend oder

hinweisend erhoben. Das Kindchen im Hintergrunde fehlt natürlich. An seine Stelle ist der Rosenstrauch

getreten, dessen stark stilisierte Zweige lebhaft an die Wurzel Jesse erinnern, die auf den Darstellungen

vom Stammbaum Christi aus Jesses Schooß emporwuchs, oft jedoch auch hinter sein Lager versetzt ward.

Es hat sich somit ergeben, daß die ersten erhaltenen Handschriften des Rosenromans

im Norden Frankreichs Ende des XIII. Jahrhunderts illuminiert worden sind und daß

man bei der Herstellung der Schauseite nicht, was dasNächstliegende gewesen wäre, die

Dingenach den Worten des Textes dargestellt hat, sondern daß man, noch ganz in der

symbolisierenden Gepflogenheit des XIII. Jahrhunderts befangen, eine tiefsinnige

Formel erfand, der man in klösterlicher Tradition zum Uberfluß noch ein sakrales

Schema unterlegte.

Noch in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts finden sich Uberreste dieser symbolischen Dar-

stellungsweise. Die Handschriften Montpellier Bibl. Universitaire Ms 246 und Chantilly Ms. 1480

(Fig. 5 und 6), etwa um 1350 entstanden, und die der zweiten nahestehende Bibl. Nat. fr. 1567 aus nicht

viel späterer Zeit legen davon Zeugnis ab. Beide zuletzt genannten Handschriften sind übrigens unzweifel-

haft von niederländischen Händen illuminiert. Man beachte auf beiden die breite, höchst farbige Faktur

der Dornblattranken auf den Rändern, zwischen denen ebenso breit und farbig hingesetzte Störche und

Personen sich finden, oder die blauen Architekturbogen mit den goldenen Türmchen über der Miniatur