Die Illustration des Rosenromans.

25

fläche einnehmenden Miniatur der Schauseite, auf der die drei Vorderseiten des Gartens mit den Bil-

dern der Laster zu sehen sind, denen der Liebende sich nähert, ist eine kleine, unabhängige Initialen-

miniatur mit dem «Dichter am Pult» angebracht.

Meaux Ms. 52 aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, wohl ebenfalls im Norden entstanden, hat

die Gartenmauer sehr niedrig angelegt, um darin den Liebenden an der Quelle des Narcissus zeigen zu

können, und muß deshalb die Lasterbilder getrennt vorführen. Auch ßrit. Mus. Egerton Ms. 1069, ob-

wohl sehr viel später, schon im XV. Jahrhundert entstanden, gehört hierher. Während der Jüngling vor

der Quelle lagert, lauert Dangier hinter einem Baume. Hier wie in Meaux enthält die unabhängige

kleine Initialenminiatur das Bild des schlafenden Liebenden auf seinem Lager. Chantilly Ms. 606, eben-

falls dem XIV. Jahrhundert angehörig, stellt im Garten

die Karole dar; ein junges Paar tanzt zum Spiele eines

Geigers und eines Dudelsackbläsers. Völlig getrennt von

diesem Bilde ist die Lagerstatt mit dem schlafenden

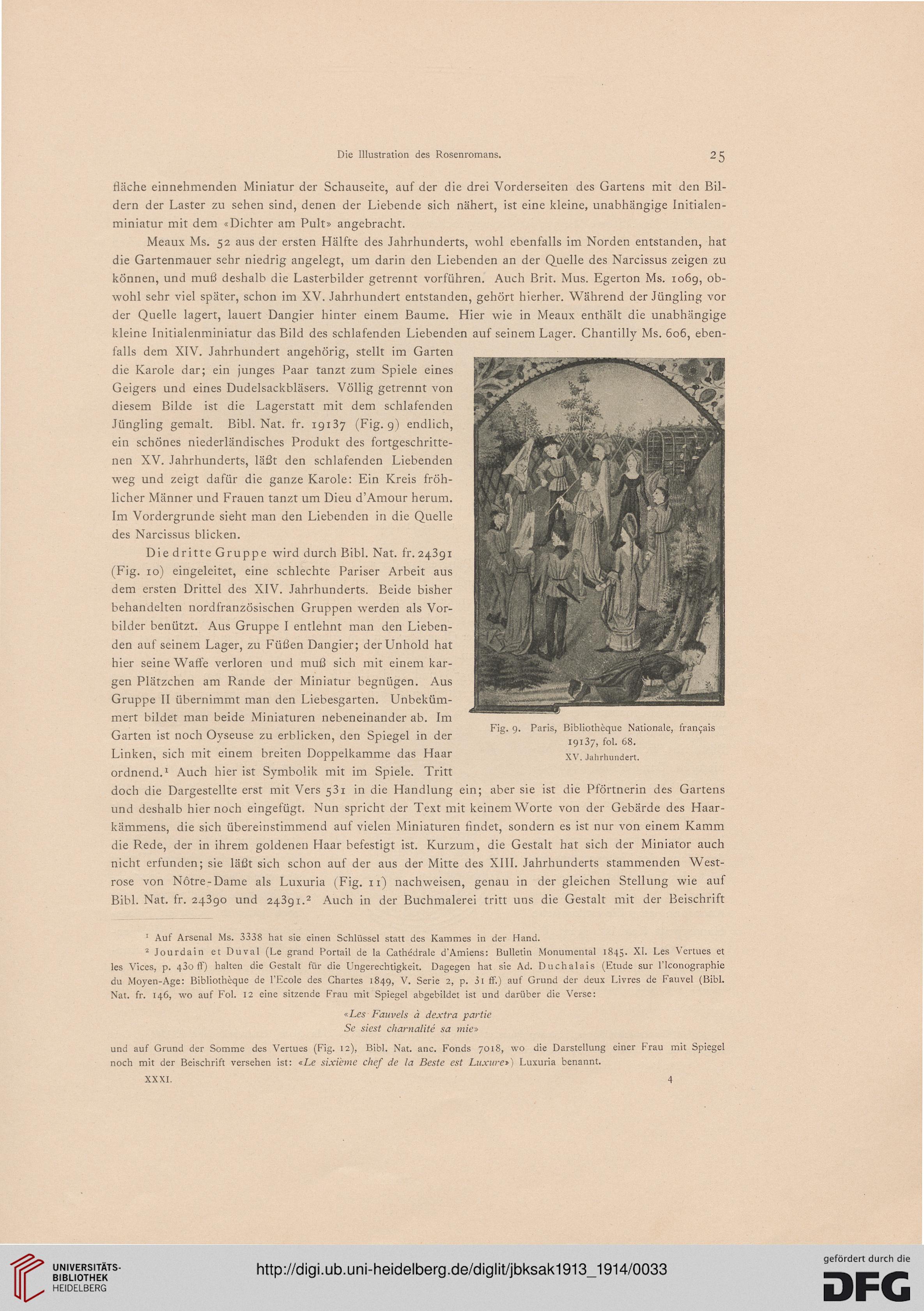

Jüngling gemalt. Bibl. Nat. fr. 19137 (Fig. 9) endlich,

ein schönes niederländisches Produkt des fortgeschritte-

nen XV. Jahrhunderts, läßt den schlafenden Liebenden

weg und zeigt dafür die ganze Karole: Ein Kreis fröh-

licher Männer und Frauen tanzt um Dieu d'Amour herum.

Im Vordergrunde sieht man den Liebenden in die Quelle

des Narcissus blicken.

Die dritte Gruppe wird durch Bibl. Nat. fr. 24391

(Fig. 10) eingeleitet, eine schlechte Pariser Arbeit aus

dem ersten Drittel des XIV. Jahrhunderts. Beide bisher

behandelten nordfranzösischen Gruppen werden als Vor-

bilder benützt. Aus Gruppe I entlehnt man den Lieben-

den auf seinem Lager, zu Füßen Dangier; der Unhold hat

hier seine Waffe verloren und muß sich mit einem kar-

gen Plätzchen am Rande der Miniatur begnügen. Aus

Gruppe II übernimmt man den Liebesgarten. Unbeküm-

mert bildet man beide Miniaturen nebeneinander ab. Im

Garten ist noch Oyseuse zu erblicken, den Spiegel in der

Linken, sich mit einem breiten Doppelkamme das Haar

ordnend.1 Auch hier ist Symbolik mit im Spiele. Tritt

doch die Dargestellte erst mit Vers 531 in die Handlung ein; aber sie ist die Pförtnerin des Gartens

und deshalb hier noch eingefügt. Nun spricht der Text mit keinem Worte von der Gebärde des Haar-

kämmens, die sich übereinstimmend auf vielen Miniaturen findet, sondern es ist nur von einem Kamm

die Rede, der in ihrem goldenen Haar befestigt ist. Kurzum, die Gestalt hat sich der Miniator auch

nicht erfunden; sie läßt sich schon auf der aus der Mitte des XIII. Jahrhunderts stammenden West-

rose von Nötre-Dame als Luxuria (Fig. 11) nachweisen, genau in der gleichen Stellung wie auf

Bibl. Nat. fr. 24390 und 24391.2 Auch in der Buchmalerei tritt uns die Gestalt mit der Beischrift

Fig. 9. Paris, Bibliotheque Nationale, francais

19137, fol. 68.

XV. Jahrhundert.

1 Auf Arsenal Ms. 3338 hat sie einen Schlüssel statt des Kammes in der Hand.

2 Jourdain et Duval (Le grand Portail de la Cathedrale d'Amiens: Bulletin Monumental 1845. XI. Les Vertues et

les Vices, p. 43o ff) halten die Gestalt für die Ungerechtigkeit. Dagegen hat sie Ad. Duchalais (Etüde sur l'lconographie

du Moyen-Age: Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 1849, V. Serie 2, p. 3i ff.) auf Grund der deux Livres de Fauvel (Bibl.

Nat. fr. 146, wo auf Fol. 12 eine sitzende Frau mit Spiegel abgebildet ist und darüber die Verse:

«Les Fauvels ä dextra partic

Sc siest cliarnalitc sa mic»

und auf Grund der Somme des Vertues (Fig. 12), Bibl. Nat. anc. Fonds 7018, wo die Darstellung einer Frau mit Spiegel

noch mit der Beischrift versehen ist: «Le sixi'eme chef de la Beste est Luxure») Luxuria benannt.

XXXI. 4

25

fläche einnehmenden Miniatur der Schauseite, auf der die drei Vorderseiten des Gartens mit den Bil-

dern der Laster zu sehen sind, denen der Liebende sich nähert, ist eine kleine, unabhängige Initialen-

miniatur mit dem «Dichter am Pult» angebracht.

Meaux Ms. 52 aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, wohl ebenfalls im Norden entstanden, hat

die Gartenmauer sehr niedrig angelegt, um darin den Liebenden an der Quelle des Narcissus zeigen zu

können, und muß deshalb die Lasterbilder getrennt vorführen. Auch ßrit. Mus. Egerton Ms. 1069, ob-

wohl sehr viel später, schon im XV. Jahrhundert entstanden, gehört hierher. Während der Jüngling vor

der Quelle lagert, lauert Dangier hinter einem Baume. Hier wie in Meaux enthält die unabhängige

kleine Initialenminiatur das Bild des schlafenden Liebenden auf seinem Lager. Chantilly Ms. 606, eben-

falls dem XIV. Jahrhundert angehörig, stellt im Garten

die Karole dar; ein junges Paar tanzt zum Spiele eines

Geigers und eines Dudelsackbläsers. Völlig getrennt von

diesem Bilde ist die Lagerstatt mit dem schlafenden

Jüngling gemalt. Bibl. Nat. fr. 19137 (Fig. 9) endlich,

ein schönes niederländisches Produkt des fortgeschritte-

nen XV. Jahrhunderts, läßt den schlafenden Liebenden

weg und zeigt dafür die ganze Karole: Ein Kreis fröh-

licher Männer und Frauen tanzt um Dieu d'Amour herum.

Im Vordergrunde sieht man den Liebenden in die Quelle

des Narcissus blicken.

Die dritte Gruppe wird durch Bibl. Nat. fr. 24391

(Fig. 10) eingeleitet, eine schlechte Pariser Arbeit aus

dem ersten Drittel des XIV. Jahrhunderts. Beide bisher

behandelten nordfranzösischen Gruppen werden als Vor-

bilder benützt. Aus Gruppe I entlehnt man den Lieben-

den auf seinem Lager, zu Füßen Dangier; der Unhold hat

hier seine Waffe verloren und muß sich mit einem kar-

gen Plätzchen am Rande der Miniatur begnügen. Aus

Gruppe II übernimmt man den Liebesgarten. Unbeküm-

mert bildet man beide Miniaturen nebeneinander ab. Im

Garten ist noch Oyseuse zu erblicken, den Spiegel in der

Linken, sich mit einem breiten Doppelkamme das Haar

ordnend.1 Auch hier ist Symbolik mit im Spiele. Tritt

doch die Dargestellte erst mit Vers 531 in die Handlung ein; aber sie ist die Pförtnerin des Gartens

und deshalb hier noch eingefügt. Nun spricht der Text mit keinem Worte von der Gebärde des Haar-

kämmens, die sich übereinstimmend auf vielen Miniaturen findet, sondern es ist nur von einem Kamm

die Rede, der in ihrem goldenen Haar befestigt ist. Kurzum, die Gestalt hat sich der Miniator auch

nicht erfunden; sie läßt sich schon auf der aus der Mitte des XIII. Jahrhunderts stammenden West-

rose von Nötre-Dame als Luxuria (Fig. 11) nachweisen, genau in der gleichen Stellung wie auf

Bibl. Nat. fr. 24390 und 24391.2 Auch in der Buchmalerei tritt uns die Gestalt mit der Beischrift

Fig. 9. Paris, Bibliotheque Nationale, francais

19137, fol. 68.

XV. Jahrhundert.

1 Auf Arsenal Ms. 3338 hat sie einen Schlüssel statt des Kammes in der Hand.

2 Jourdain et Duval (Le grand Portail de la Cathedrale d'Amiens: Bulletin Monumental 1845. XI. Les Vertues et

les Vices, p. 43o ff) halten die Gestalt für die Ungerechtigkeit. Dagegen hat sie Ad. Duchalais (Etüde sur l'lconographie

du Moyen-Age: Bibliotheque de l'Ecole des Chartes 1849, V. Serie 2, p. 3i ff.) auf Grund der deux Livres de Fauvel (Bibl.

Nat. fr. 146, wo auf Fol. 12 eine sitzende Frau mit Spiegel abgebildet ist und darüber die Verse:

«Les Fauvels ä dextra partic

Sc siest cliarnalitc sa mic»

und auf Grund der Somme des Vertues (Fig. 12), Bibl. Nat. anc. Fonds 7018, wo die Darstellung einer Frau mit Spiegel

noch mit der Beischrift versehen ist: «Le sixi'eme chef de la Beste est Luxure») Luxuria benannt.

XXXI. 4