Die Illustration des Rosenromans.

27

Handschrift des Herzogs von Berry,1 hier einordnen. Sie enthält 46 Miniaturen von zum Teil hervor-

ragender Qualität und ist um 1400 in Paris entstanden. Der Faltenwurf und hauptsächlich die völlig

reine Art des Dornblattes schließen jeden Gedanken an die Niederlande aus; ist doch sogar der Rosen-

strauch hinter dem Bette des Liebenden eine graziös sich windende Dornblattranke. Dargestellt ist, wie

üblich, der Liebende auf seinem Lager unter blauer Decke. An seine Füße stößt die Mauer des Gartens.

Alle anderen Nebenfiguren sind weggefallen. Die Nachwirkung des symbolischen Gedankens ist trotz

der späten Zeit unleugbar.

In diesem Zusammenhang, wenn

auch nur lose angegliedert, sollen noch

zwei Handschriften erwähnt werden:

Ars. 3338 und Rosenthal Cod. C. Beide

mögen in der Mitte des XIV. Jahrhun-

derts in einem nordfranzösisch beeinfluß-

ten Atelier von Paris entstanden sein.

Die Umrahmung der Schauseite mit den

schwerfälligen Dornblättern und den Me-

daillons mit den Köpfen lassen so etwas

vermuten. Dreiviertel des Blattes nimmt

eine große Miniatur ein, die ihrerseits

wiederum horizontal geteilt ist. Oben be-

findet sich links das Lager mit dem schla-

fenden Jüngling, anstoßend die Mauer

des Gartens, worin Oyseuse sichtbar ist,

unten nochmals die Mauer des Liebesgar-

tens, jedoch mit den Lasterbildern ge-

schmückt. Dangier hält, die Keule in der

Hand, Wache davor. Beide Handschriften

stehen in direkter Verwandtschaft mitein-

ander. Die Rosenthalsche jedoch ist qua-

litativ besser und auch im Gegensatz zur

Arsenalhandschrift gut erhalten.

Was geht aus diesen Gruppen

hervor? Am Ende des ersten Drit-

tels des XIV. Jahrhunderts beginnt

man in Paris die Handschriften des

Rosenromans zu illustrieren. Zuge-

wanderte nordfranzösische Künst-

ler werden die Anregung geboten haben, denn eine zuerst sklavische Benutzung nord-

französischer Vorbilder ist augenfällig. Erst allmählich treten selbständige Ideen an

ihre Stelle. Das symbolische Prinzip wird beibehalten. Die Qualität der Handschriften

läßt nach.

Durch Weglassung von Dangier ist aus Gruppe I eine weitere entstanden, die als Gruppe IV hier

Platz finden möge. Nicht weniger als 32 Handschriften sind zu nennen, wenn auch zumeist minderer

Qualität und deshalb summarisch zu behandeln. Als älteste wird man das Dijoner Exemplar, Ms. 526,

zu bezeichnen haben. Es gehört dem Ende des XIII. Jahrhunderts an und ist von einem picardischen

1 Auf dem Vorsatzblatt ist zu lesen: «Le Romant de la Rose. Est a Jehan, filz de roy de France, Duc de Berry

et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Boulingne et d'Auvergne. Flame!.> — Auf Fol. 160: «Ce livre est au Duc

de Berry. Jehan.*

4*

y tue feg» cn |<n <jW et mmert

^t- tfßtmafitc |k

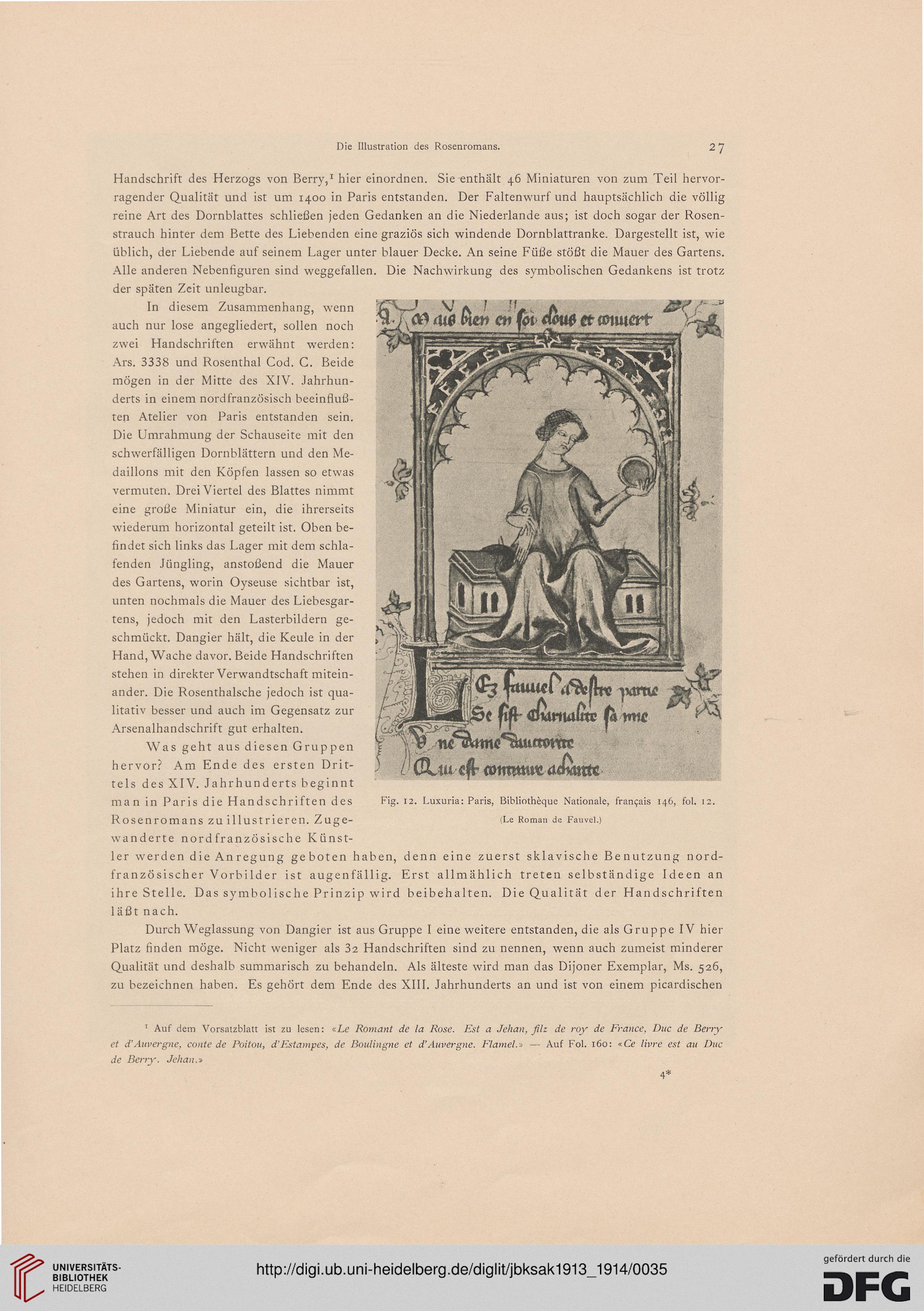

Fig. 12. Luxuria: Paris, Bibliotheque Nationale, francais 146, fol. 12.

(Le Roman de Fauvel.)

27

Handschrift des Herzogs von Berry,1 hier einordnen. Sie enthält 46 Miniaturen von zum Teil hervor-

ragender Qualität und ist um 1400 in Paris entstanden. Der Faltenwurf und hauptsächlich die völlig

reine Art des Dornblattes schließen jeden Gedanken an die Niederlande aus; ist doch sogar der Rosen-

strauch hinter dem Bette des Liebenden eine graziös sich windende Dornblattranke. Dargestellt ist, wie

üblich, der Liebende auf seinem Lager unter blauer Decke. An seine Füße stößt die Mauer des Gartens.

Alle anderen Nebenfiguren sind weggefallen. Die Nachwirkung des symbolischen Gedankens ist trotz

der späten Zeit unleugbar.

In diesem Zusammenhang, wenn

auch nur lose angegliedert, sollen noch

zwei Handschriften erwähnt werden:

Ars. 3338 und Rosenthal Cod. C. Beide

mögen in der Mitte des XIV. Jahrhun-

derts in einem nordfranzösisch beeinfluß-

ten Atelier von Paris entstanden sein.

Die Umrahmung der Schauseite mit den

schwerfälligen Dornblättern und den Me-

daillons mit den Köpfen lassen so etwas

vermuten. Dreiviertel des Blattes nimmt

eine große Miniatur ein, die ihrerseits

wiederum horizontal geteilt ist. Oben be-

findet sich links das Lager mit dem schla-

fenden Jüngling, anstoßend die Mauer

des Gartens, worin Oyseuse sichtbar ist,

unten nochmals die Mauer des Liebesgar-

tens, jedoch mit den Lasterbildern ge-

schmückt. Dangier hält, die Keule in der

Hand, Wache davor. Beide Handschriften

stehen in direkter Verwandtschaft mitein-

ander. Die Rosenthalsche jedoch ist qua-

litativ besser und auch im Gegensatz zur

Arsenalhandschrift gut erhalten.

Was geht aus diesen Gruppen

hervor? Am Ende des ersten Drit-

tels des XIV. Jahrhunderts beginnt

man in Paris die Handschriften des

Rosenromans zu illustrieren. Zuge-

wanderte nordfranzösische Künst-

ler werden die Anregung geboten haben, denn eine zuerst sklavische Benutzung nord-

französischer Vorbilder ist augenfällig. Erst allmählich treten selbständige Ideen an

ihre Stelle. Das symbolische Prinzip wird beibehalten. Die Qualität der Handschriften

läßt nach.

Durch Weglassung von Dangier ist aus Gruppe I eine weitere entstanden, die als Gruppe IV hier

Platz finden möge. Nicht weniger als 32 Handschriften sind zu nennen, wenn auch zumeist minderer

Qualität und deshalb summarisch zu behandeln. Als älteste wird man das Dijoner Exemplar, Ms. 526,

zu bezeichnen haben. Es gehört dem Ende des XIII. Jahrhunderts an und ist von einem picardischen

1 Auf dem Vorsatzblatt ist zu lesen: «Le Romant de la Rose. Est a Jehan, filz de roy de France, Duc de Berry

et d'Auvergne, conte de Poitou, d'Estampes, de Boulingne et d'Auvergne. Flame!.> — Auf Fol. 160: «Ce livre est au Duc

de Berry. Jehan.*

4*

y tue feg» cn |<n <jW et mmert

^t- tfßtmafitc |k

Fig. 12. Luxuria: Paris, Bibliotheque Nationale, francais 146, fol. 12.

(Le Roman de Fauvel.)