Die Illustration des Rosenromans.

3i

Ms.

9574-9575

die ebenfalls aus dem Besitze

iümnns tcla

der schönen Handschrift Brüssel Bibl. Roy.

der burgundischen Herzöge stammt.1

Alle bisher aufgeführten Handschriften dieser Gruppe zeigen auf der Schauseite den Liebenden in

der traditionellen «Madonnenlage» auf seinem Bette, den Kopf auf die rechte Hand gestützt oder die

Arme vor der Brust gekreuzt. Der Oberkörper ist meist unbedeckt und weist des öfteren sehr weibliche

Formen auf. In der zweiten Hälfte

des Jahrhunderts vollzieht sich

eine kleine, aber bemerkenswerte

Wandlung. Die «Madonnenlage»,

die, von der Antike übernommen,

dasganzeMittelalterhindurch die

Regel war, macht nämlich der na-

türlichen Lage auf dem Rücken

Platz. Wohlig dehnt sich der Schläfer

auf Bibl. Nat. fr. 797 unter seiner weiß-

eingeschlagenen, roten Bettdecke. Auch

der Rosenstrauch verliert jetzt seine

Wurzel-Jesse-Gestalt. Bibl. Nat. fr. 8o3

versucht ihn naturalistisch zu entwickeln

und ist deshalb genötigt, das Bett des

Jünglings mit dem zinnoberroten Balda-

chin ins Freie zu versetzen. Bibl. Nat.

fr. 1572 findet sich mit einem Gold-

grund und einem naturalistischen Baume

mit Vögelein darinnen ab. Bibl. Nat.

fr. 800, eine ganz zurückgebliebene Ar-

beit schlechtester Qualität, läßt ihn ganz

weg, wie er übrigens überhaupt seit

dem letzten Drittel des XIV. Jahrhun-

derts ziemlich vollständig verschwun-

den ist. Alle diese Handschriften, ebenso

wie Kopenhagen kgl. Bibl. 167, Wien

Hofbibl. Cod. 263o, Brit. Mus. Royal

Ms. 19, B. XII, Bibl. Nat. fr. 12596 sind

mehr oder minder ruhmlose Pariser

Arbeiten aus der zweiten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts. Sie bilden durch-

weg ziemlich roh und flüchtig das bal-

dachingekrönte Bett mit dem Lieben-

den ab.

Mit 1371 ist die überaus reizvolle vatikanische Handschrift Reg. 1858 datiert. Die übliche, in

Farben ausgeführte Schauseitenminiatur ist minderwertig, dagegen ist die große Zahl der übrigen Abbil-

dungen in Federtechnik von hoher Qualität. Da sind graziöse Jünglinge (Fig. 19), bartlos, aber mit üppi-

gem Lockenhaar, schmaler Taille, breiten Schultern und schlanken, feingliedrigen Beinen neben jungen

Frauen in langen faltigen, den Hals freilassenden Gewändern (Fig. 20). Diesen Figuren nach, die auch

in ihrer Kleidung, z. B. der engen cotte hardie, völlig der Zeit Karls V. entsprechen, könnte man die

jlro ruh mcfdgts

<& aifl kttpiict tm&CöQpB Cöguv

ft t ncfottt ttne mcnfongia*

ä ms fottr ($3 liica ecgattt

f imipw&bmi tuengnnmr

^ tt flttttair Fu ot tw tnmob»

kjnctmptts Cogts a lob»

a indwß tühittlmuüoii

9 /f^HAMlMA ^1--~<---L

Ö ttttf

# im«'

k imk

mmei

« tarn

f E*t

Oftn

out

ßmo

<? ome

f otra

«2 hecc

i attu

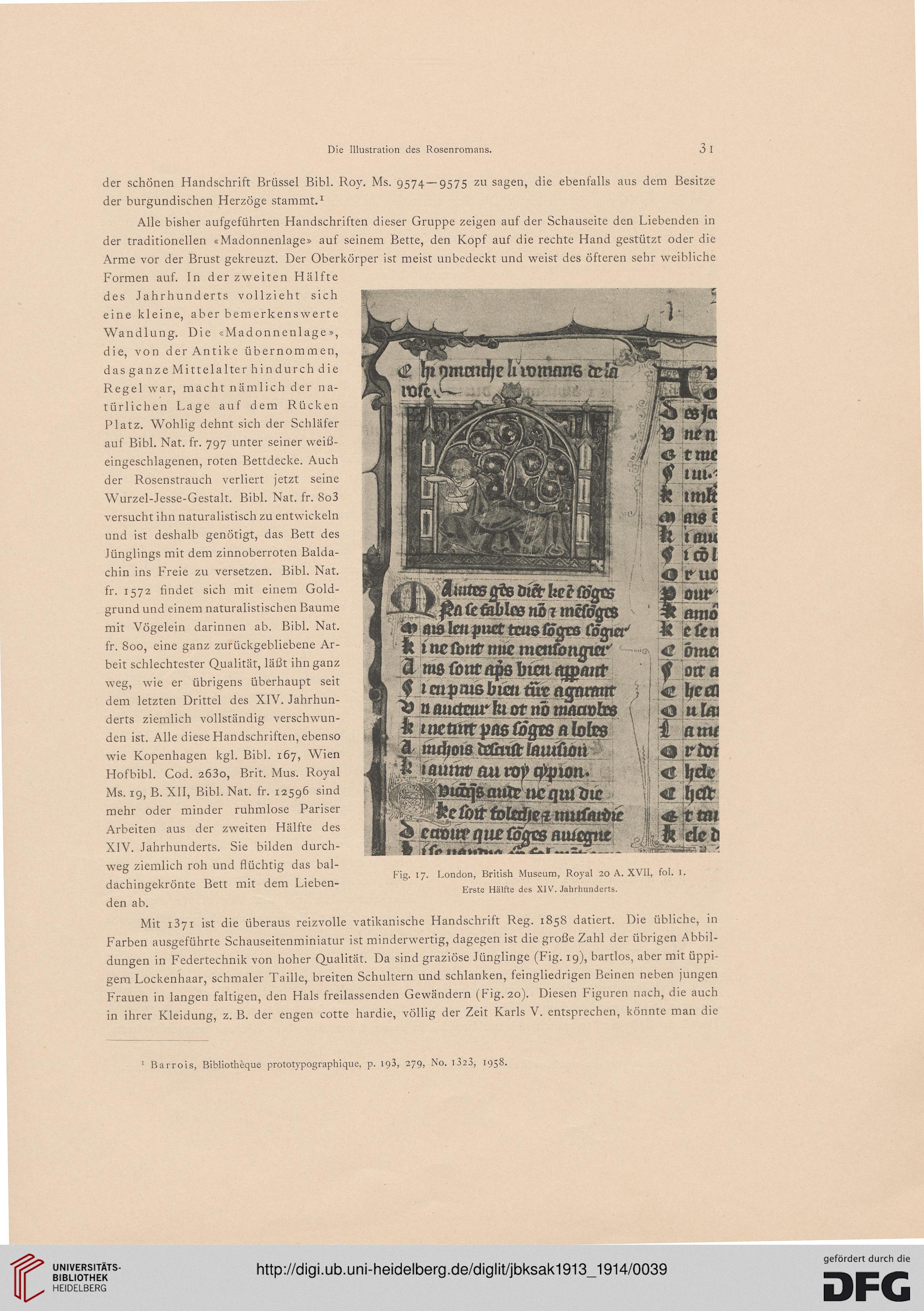

Fig. 17.

London, British Museum, Royal 20 A. XVII,

Erste Hälfte des XIV. Jahrhunderts.

fol. I.

1 Barrois, Bibliothöque prototypographique, p. 193, 279, No. 1323, 1958.

3i

Ms.

9574-9575

die ebenfalls aus dem Besitze

iümnns tcla

der schönen Handschrift Brüssel Bibl. Roy.

der burgundischen Herzöge stammt.1

Alle bisher aufgeführten Handschriften dieser Gruppe zeigen auf der Schauseite den Liebenden in

der traditionellen «Madonnenlage» auf seinem Bette, den Kopf auf die rechte Hand gestützt oder die

Arme vor der Brust gekreuzt. Der Oberkörper ist meist unbedeckt und weist des öfteren sehr weibliche

Formen auf. In der zweiten Hälfte

des Jahrhunderts vollzieht sich

eine kleine, aber bemerkenswerte

Wandlung. Die «Madonnenlage»,

die, von der Antike übernommen,

dasganzeMittelalterhindurch die

Regel war, macht nämlich der na-

türlichen Lage auf dem Rücken

Platz. Wohlig dehnt sich der Schläfer

auf Bibl. Nat. fr. 797 unter seiner weiß-

eingeschlagenen, roten Bettdecke. Auch

der Rosenstrauch verliert jetzt seine

Wurzel-Jesse-Gestalt. Bibl. Nat. fr. 8o3

versucht ihn naturalistisch zu entwickeln

und ist deshalb genötigt, das Bett des

Jünglings mit dem zinnoberroten Balda-

chin ins Freie zu versetzen. Bibl. Nat.

fr. 1572 findet sich mit einem Gold-

grund und einem naturalistischen Baume

mit Vögelein darinnen ab. Bibl. Nat.

fr. 800, eine ganz zurückgebliebene Ar-

beit schlechtester Qualität, läßt ihn ganz

weg, wie er übrigens überhaupt seit

dem letzten Drittel des XIV. Jahrhun-

derts ziemlich vollständig verschwun-

den ist. Alle diese Handschriften, ebenso

wie Kopenhagen kgl. Bibl. 167, Wien

Hofbibl. Cod. 263o, Brit. Mus. Royal

Ms. 19, B. XII, Bibl. Nat. fr. 12596 sind

mehr oder minder ruhmlose Pariser

Arbeiten aus der zweiten Hälfte des

XIV. Jahrhunderts. Sie bilden durch-

weg ziemlich roh und flüchtig das bal-

dachingekrönte Bett mit dem Lieben-

den ab.

Mit 1371 ist die überaus reizvolle vatikanische Handschrift Reg. 1858 datiert. Die übliche, in

Farben ausgeführte Schauseitenminiatur ist minderwertig, dagegen ist die große Zahl der übrigen Abbil-

dungen in Federtechnik von hoher Qualität. Da sind graziöse Jünglinge (Fig. 19), bartlos, aber mit üppi-

gem Lockenhaar, schmaler Taille, breiten Schultern und schlanken, feingliedrigen Beinen neben jungen

Frauen in langen faltigen, den Hals freilassenden Gewändern (Fig. 20). Diesen Figuren nach, die auch

in ihrer Kleidung, z. B. der engen cotte hardie, völlig der Zeit Karls V. entsprechen, könnte man die

jlro ruh mcfdgts

<& aifl kttpiict tm&CöQpB Cöguv

ft t ncfottt ttne mcnfongia*

ä ms fottr ($3 liica ecgattt

f imipw&bmi tuengnnmr

^ tt flttttair Fu ot tw tnmob»

kjnctmptts Cogts a lob»

a indwß tühittlmuüoii

9 /f^HAMlMA ^1--~<---L

Ö ttttf

# im«'

k imk

mmei

« tarn

f E*t

Oftn

out

ßmo

<? ome

f otra

«2 hecc

i attu

Fig. 17.

London, British Museum, Royal 20 A. XVII,

Erste Hälfte des XIV. Jahrhunderts.

fol. I.

1 Barrois, Bibliothöque prototypographique, p. 193, 279, No. 1323, 1958.