Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance.

71

Formensprache wiedergibt (vgl. Robert von Schneider, Die Erzstatue vom Helenenberge, in diesem

Jahrbuch XV, 106).

Schon der antike Stoff in seiner klassischen Nacktheit gehört der Kunst jenseits der Alpen an und

ist nur aus und innerhalb dieser selbst verständlich. Vor allem ist auf diesem Boden das komplizierte

Bewegungsproblem erwachsen, das hier an erster Stelle steht; es ist ein Glied einer langen Entwicklungs-

kette künstlerischer Versuche, die namentlich die florcntinische Plastik seit dem Beginn des XV. Jahr-

hunderts beschäftigten. Das Schulbeispiel für den speziellen Vorwurf, der Ratto delle Sabine, ist be-

kanntermaßen Giambolognas berühmte Gruppe unter der Loggia de' Lanzi, und in der Tat wäre der

maskenhafte Eindruck des Frauenkopfes unserer Gruppe geeignet,

Gedanken an einen Zusammenhang mit der Kunst des großen

Niederländers zu erwecken. Auch könnte man sich durch die

künstliche Haartracht an die bei den Künstlern aus der Zeit

und Umgebung Rudolfs IL, den Spranger, Rottenhammer, Heinz,

Goltzius usw. beliebten, von venezianischen Vorbildern abhängi-

gen Damenfrisuren erinnert finden. Sowenig nun auch die chrono-

logischen Hilfen, die sich aus derlei sittengeschichtlichen Details

ergeben, gering zu schätzen sind, so wird man doch hier, glaube

ich, behutsam sein müssen. Die Ähnlichkeiten sind nach beiden

Seiten hin, der stilistischen und kostümlichen, doch nur äußerlich

und beiläufig; gerade die urwüchsige Naivität, mit der Vorwurf

und Bewegungsmotiv in unserer Gruppe aufgegriffen sind, verleiht

ihr den Anschein eines Altertümlicheren, Ursprünglicheren, als in

den Werken der nordischen Manieristen, Maler wie Bildner, des

ausgehenden XVI. Jahrhunderts, die sich schon ganz in die italie-

nische Formensprache eingefühlt haben, gemeinhin zu finden ist.

Ich möchte die Gruppe keinesfalls nach der Mitte des XVI. Jahr-

hunderts ansetzen; vielleicht ist sie noch etwas älter.

Einen bestimmten Meister nennen zu wollen, dürfte bei dem

Stande unserer Kenntnis der älteren deutschen und niederländi-

schen Plastik ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen sein. Unter

den deutschen Bildnern dieser Zeit würde sich am ehesten noch an

Konrad Meit von Worms, seit 1514 Hofbildhauer der Margareta

von Osterreich (1536 in die Antwerpener Lukasgilde aufgenommen),

denken lassen; seine Judithstatuette, jetzt in München, war bis

zu Ende des XVIII. Jahrhunderts auf Schloß Ambras. Nicht daß

er selbst der Autor unserer Gruppe sein könnte, dazu ist gerade

seine äußerst charakteristische Formensprache im einzelnen zu

sehr verschieden, obwohl manches, in der Bildung der Augen und Haare, auch in der Fleischbehand-

lung verwandt ist.

Es ist mehr das allgemeine künstlerische Sentiment, das an Meit erinnert; vergleicht man etwa

den physiognomischen Ausdruck der anmutigen Adamstatuette im Osterreichischen Museum zu Wien

(Fig. 1 und 1 a) die Bode nur als Werkstattarbeit ansehen will, während sie Vöge dem Künstler selbst

zuschreibt (Jahrbuch der kgl. preußischen Kunstsammlungen XXII, 8 und XXIX, in), so ergibt sich

viel Verwandtes, aber auch die Formenbildung selbst steht unserer Gruppe näher als etwa die voll be-

zeichnete, freilich in anderem Material ausgeführte Judithstatuette aus Ambras. So viel nur zur Recht-

fertigung der Uberschrift dieses Kapitels, die übrigens nichts als eine vorläufige Etikette sein soll.

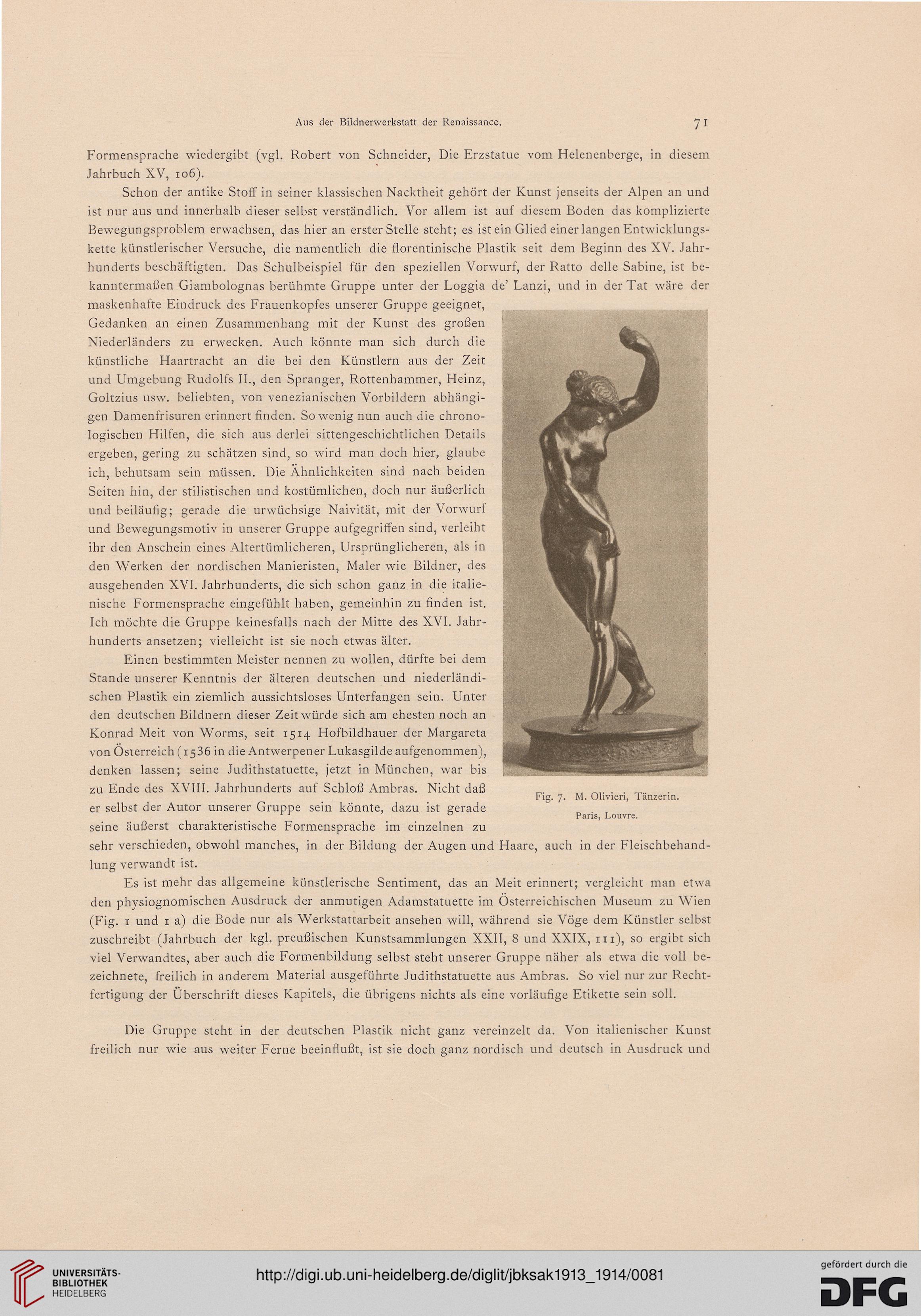

Fig. 7. M. Olivieri, Tänzerin.

Paris, Louvre.

Die Gruppe steht in der deutschen Plastik nicht ganz vereinzelt da. Von italienischer Kunst

freilich nur wie aus weiter Ferne beeinflußt, ist sie doch ganz nordisch und deutsch in Ausdruck und

71

Formensprache wiedergibt (vgl. Robert von Schneider, Die Erzstatue vom Helenenberge, in diesem

Jahrbuch XV, 106).

Schon der antike Stoff in seiner klassischen Nacktheit gehört der Kunst jenseits der Alpen an und

ist nur aus und innerhalb dieser selbst verständlich. Vor allem ist auf diesem Boden das komplizierte

Bewegungsproblem erwachsen, das hier an erster Stelle steht; es ist ein Glied einer langen Entwicklungs-

kette künstlerischer Versuche, die namentlich die florcntinische Plastik seit dem Beginn des XV. Jahr-

hunderts beschäftigten. Das Schulbeispiel für den speziellen Vorwurf, der Ratto delle Sabine, ist be-

kanntermaßen Giambolognas berühmte Gruppe unter der Loggia de' Lanzi, und in der Tat wäre der

maskenhafte Eindruck des Frauenkopfes unserer Gruppe geeignet,

Gedanken an einen Zusammenhang mit der Kunst des großen

Niederländers zu erwecken. Auch könnte man sich durch die

künstliche Haartracht an die bei den Künstlern aus der Zeit

und Umgebung Rudolfs IL, den Spranger, Rottenhammer, Heinz,

Goltzius usw. beliebten, von venezianischen Vorbildern abhängi-

gen Damenfrisuren erinnert finden. Sowenig nun auch die chrono-

logischen Hilfen, die sich aus derlei sittengeschichtlichen Details

ergeben, gering zu schätzen sind, so wird man doch hier, glaube

ich, behutsam sein müssen. Die Ähnlichkeiten sind nach beiden

Seiten hin, der stilistischen und kostümlichen, doch nur äußerlich

und beiläufig; gerade die urwüchsige Naivität, mit der Vorwurf

und Bewegungsmotiv in unserer Gruppe aufgegriffen sind, verleiht

ihr den Anschein eines Altertümlicheren, Ursprünglicheren, als in

den Werken der nordischen Manieristen, Maler wie Bildner, des

ausgehenden XVI. Jahrhunderts, die sich schon ganz in die italie-

nische Formensprache eingefühlt haben, gemeinhin zu finden ist.

Ich möchte die Gruppe keinesfalls nach der Mitte des XVI. Jahr-

hunderts ansetzen; vielleicht ist sie noch etwas älter.

Einen bestimmten Meister nennen zu wollen, dürfte bei dem

Stande unserer Kenntnis der älteren deutschen und niederländi-

schen Plastik ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen sein. Unter

den deutschen Bildnern dieser Zeit würde sich am ehesten noch an

Konrad Meit von Worms, seit 1514 Hofbildhauer der Margareta

von Osterreich (1536 in die Antwerpener Lukasgilde aufgenommen),

denken lassen; seine Judithstatuette, jetzt in München, war bis

zu Ende des XVIII. Jahrhunderts auf Schloß Ambras. Nicht daß

er selbst der Autor unserer Gruppe sein könnte, dazu ist gerade

seine äußerst charakteristische Formensprache im einzelnen zu

sehr verschieden, obwohl manches, in der Bildung der Augen und Haare, auch in der Fleischbehand-

lung verwandt ist.

Es ist mehr das allgemeine künstlerische Sentiment, das an Meit erinnert; vergleicht man etwa

den physiognomischen Ausdruck der anmutigen Adamstatuette im Osterreichischen Museum zu Wien

(Fig. 1 und 1 a) die Bode nur als Werkstattarbeit ansehen will, während sie Vöge dem Künstler selbst

zuschreibt (Jahrbuch der kgl. preußischen Kunstsammlungen XXII, 8 und XXIX, in), so ergibt sich

viel Verwandtes, aber auch die Formenbildung selbst steht unserer Gruppe näher als etwa die voll be-

zeichnete, freilich in anderem Material ausgeführte Judithstatuette aus Ambras. So viel nur zur Recht-

fertigung der Uberschrift dieses Kapitels, die übrigens nichts als eine vorläufige Etikette sein soll.

Fig. 7. M. Olivieri, Tänzerin.

Paris, Louvre.

Die Gruppe steht in der deutschen Plastik nicht ganz vereinzelt da. Von italienischer Kunst

freilich nur wie aus weiter Ferne beeinflußt, ist sie doch ganz nordisch und deutsch in Ausdruck und