Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance.

75

bronze, die nicht nur in die Hand genommen, gedreht und gewendet werden kann sondern auch der

herrschenden italienischen Sitte gemäß in den Studios von Künstlern und Amateuren, auf Wandborden

ihren eigentlichen festen Platz hatte.

Die Ponderierung der Bronze ist merkwürdig genug; das Schwanke und Unschlüssige ihrer psycho-

logischen Stimmung steht im Konnex mit dem eigentümlich labilen Gleichgewicht, in dem sie momentan

ruht. Denn es ist ein Augenblick, eine momentane, keine dauernde Pose, die uns hier vor Augen geführt

wird. Dergleichen geht mit der schon bemerkten Sentimentalität des

Ausdrucks wohl zusammen und der Künstler, der hier im übrigen

einer bestimmten Zeitrichtung tributär ist, hat solches bewußt für die

Charakteristik seines Kainmotivs verwertet. Die Figur wird, wie schon

gesagt, im Vorwärtsschreiten durch eine starke, von außen und rück-

wärts kommende Hemmung aufgehalten.

Auf dem rechten, gerade nach vorn schreitenden Fuße ruht die

ganze Körperschwere. Der mächtige Oberkörper wendet sich heftig

nach rechts und überträgt ein Bruchteil seines Gewichts auf die lose

gehaltene aufgestützte Keule. Dem linken Bein ist die Funktion des

Spielbeins zugewiesen; es ruht elastisch federnd, bloß mit dem äußer-

sten vorderen Rand der Fußsohle auf dem Boden; mit überstarker Beu-

gung des Halses wendet sich der Kopf der linken Schulter zu und nach

rückwärts, derart, daß die Achsendrehung der ganzen Figur fast ge-

nau dem Dreieckswinkel der Basis entspricht, auf den der vorschrei-

tende rechte Fuß eingestellt ist.

Der Versuch, den Künstler dieses inhaltlich wie formal inter-

essanten Werkchens zu bestimmen, gründet sich vor allem auf ein

Tonmodell im Besitze des Museo Nazionale in Florenz (Fig. 8). Es

kann um so lieber angezogen werden, weil es, ähnlich wie die Hand-

zeichnung, unmittelbar die Hand des Künstlers nahebringt, von der

bei der Ausführung in Marmor oder Bronze, durch den Anteil des

Garzone, des Scarpellino oder des Ciseleurs derart viel verloren zu

gehen pflegt, daß diese großen endgültigen Redaktionen des künst-

lerischen Gedankens bei Stilbestimmungen nur mit Zurückhaltung ver-

wendet werden sollten. Wie schon erwähnt wurde, haben wir aber in

unserer Bronze die so gut wie unberührte Übertragung eines Originals

in anderes Material vor Augen.

Trotzdem gestehe ich freimütig zu, daß der Vergleichungs-

punkte nicht allzu viele sind. Die Formenbehandlung ist in dem viel skizzenhafter gehaltenen Ton-

modell merklich breiter und weicher als in der Bronze; in ihm ist der Kopftypus, wie das ganze Motiv

überhaupt, von Michelangelo abhängig, während die Bronze unverkennbar den charakteristischen Ge-

sichtstypus des letzten Raffael aufweist. Gerade das ist aber für den Künstler, um den es sich zu han-

deln scheint, und seine Proteusnatur recht bezeichnend. Durchaus verwandt ist dagegen die Bildung

des Haares, dessen kunstreiche Lockenbildung (in der gleich zu erwähnenden Marmorausführung) schon

Vasari mit starkem Lobe hervorgehoben hat; ebenso manche Details, wie namentlich die Bildung der

Ohren mit den eigentümlich knöpfchenartigen Ohrläppchen und der breit ausladenden Muschel. Vor-

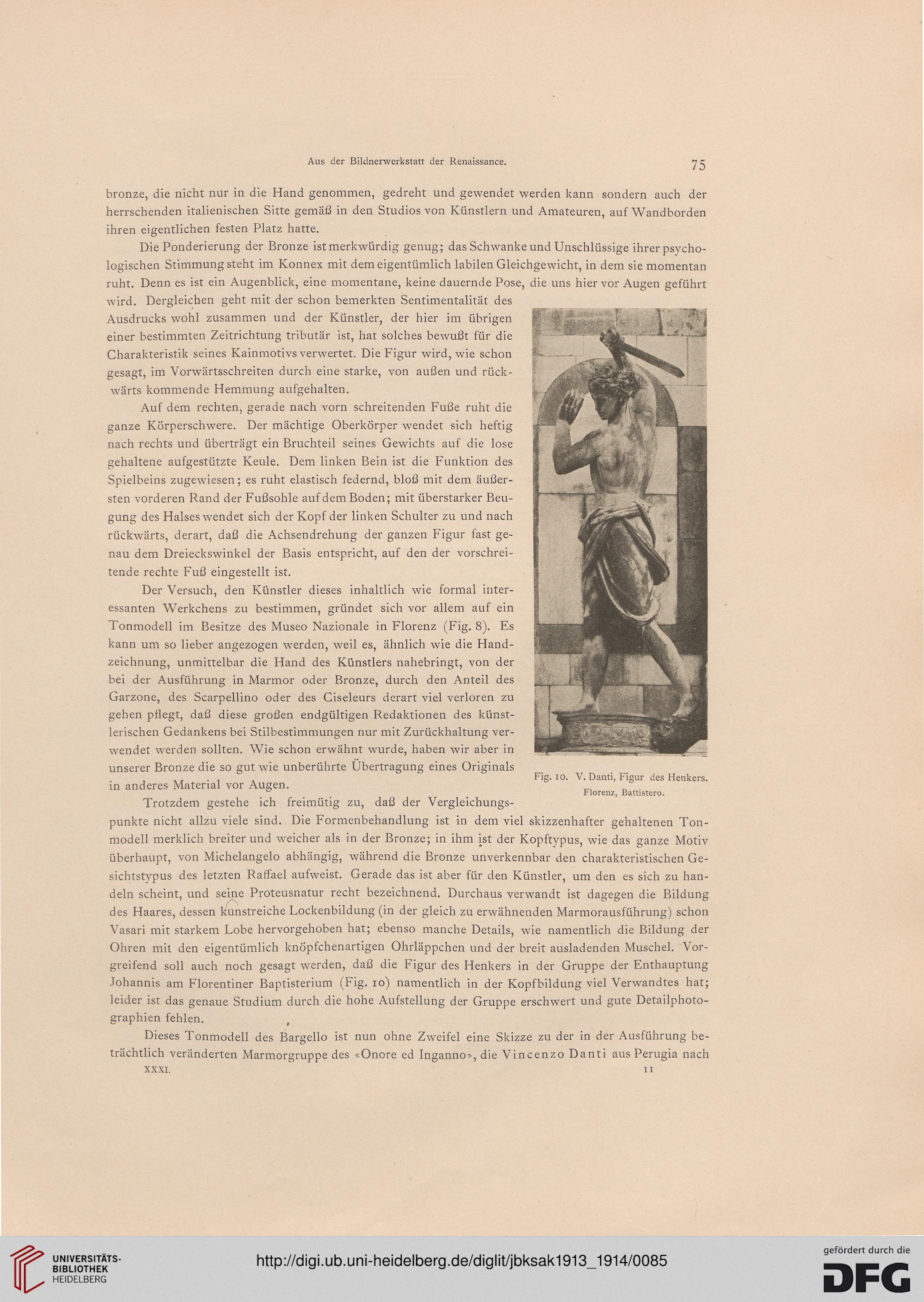

greifend soll auch noch gesagt werden, daß die Figur des Henkers in der Gruppe der Enthauptung

Johannis am Florentiner Baptisterium (Fig. 10) namentlich in der Kopfbildung viel Verwandtes hat;

leider ist das genaue Studium durch die hohe Aufstellung der Gruppe erschwert und gute Detailphoto-

graphien fehlen. ,

Dieses Tonmodell des Bargello ist nun ohne Zweifel eine Skizze zu der in der Ausführung be-

trächtlich veränderten Marmorgruppe des «Onore ed Inganno», die Vincenzo Danti aus Perugia nach

XXXI. II

Fig. 10. V. Danti, Figur des Henkers.

Florenz, Battistero.

75

bronze, die nicht nur in die Hand genommen, gedreht und gewendet werden kann sondern auch der

herrschenden italienischen Sitte gemäß in den Studios von Künstlern und Amateuren, auf Wandborden

ihren eigentlichen festen Platz hatte.

Die Ponderierung der Bronze ist merkwürdig genug; das Schwanke und Unschlüssige ihrer psycho-

logischen Stimmung steht im Konnex mit dem eigentümlich labilen Gleichgewicht, in dem sie momentan

ruht. Denn es ist ein Augenblick, eine momentane, keine dauernde Pose, die uns hier vor Augen geführt

wird. Dergleichen geht mit der schon bemerkten Sentimentalität des

Ausdrucks wohl zusammen und der Künstler, der hier im übrigen

einer bestimmten Zeitrichtung tributär ist, hat solches bewußt für die

Charakteristik seines Kainmotivs verwertet. Die Figur wird, wie schon

gesagt, im Vorwärtsschreiten durch eine starke, von außen und rück-

wärts kommende Hemmung aufgehalten.

Auf dem rechten, gerade nach vorn schreitenden Fuße ruht die

ganze Körperschwere. Der mächtige Oberkörper wendet sich heftig

nach rechts und überträgt ein Bruchteil seines Gewichts auf die lose

gehaltene aufgestützte Keule. Dem linken Bein ist die Funktion des

Spielbeins zugewiesen; es ruht elastisch federnd, bloß mit dem äußer-

sten vorderen Rand der Fußsohle auf dem Boden; mit überstarker Beu-

gung des Halses wendet sich der Kopf der linken Schulter zu und nach

rückwärts, derart, daß die Achsendrehung der ganzen Figur fast ge-

nau dem Dreieckswinkel der Basis entspricht, auf den der vorschrei-

tende rechte Fuß eingestellt ist.

Der Versuch, den Künstler dieses inhaltlich wie formal inter-

essanten Werkchens zu bestimmen, gründet sich vor allem auf ein

Tonmodell im Besitze des Museo Nazionale in Florenz (Fig. 8). Es

kann um so lieber angezogen werden, weil es, ähnlich wie die Hand-

zeichnung, unmittelbar die Hand des Künstlers nahebringt, von der

bei der Ausführung in Marmor oder Bronze, durch den Anteil des

Garzone, des Scarpellino oder des Ciseleurs derart viel verloren zu

gehen pflegt, daß diese großen endgültigen Redaktionen des künst-

lerischen Gedankens bei Stilbestimmungen nur mit Zurückhaltung ver-

wendet werden sollten. Wie schon erwähnt wurde, haben wir aber in

unserer Bronze die so gut wie unberührte Übertragung eines Originals

in anderes Material vor Augen.

Trotzdem gestehe ich freimütig zu, daß der Vergleichungs-

punkte nicht allzu viele sind. Die Formenbehandlung ist in dem viel skizzenhafter gehaltenen Ton-

modell merklich breiter und weicher als in der Bronze; in ihm ist der Kopftypus, wie das ganze Motiv

überhaupt, von Michelangelo abhängig, während die Bronze unverkennbar den charakteristischen Ge-

sichtstypus des letzten Raffael aufweist. Gerade das ist aber für den Künstler, um den es sich zu han-

deln scheint, und seine Proteusnatur recht bezeichnend. Durchaus verwandt ist dagegen die Bildung

des Haares, dessen kunstreiche Lockenbildung (in der gleich zu erwähnenden Marmorausführung) schon

Vasari mit starkem Lobe hervorgehoben hat; ebenso manche Details, wie namentlich die Bildung der

Ohren mit den eigentümlich knöpfchenartigen Ohrläppchen und der breit ausladenden Muschel. Vor-

greifend soll auch noch gesagt werden, daß die Figur des Henkers in der Gruppe der Enthauptung

Johannis am Florentiner Baptisterium (Fig. 10) namentlich in der Kopfbildung viel Verwandtes hat;

leider ist das genaue Studium durch die hohe Aufstellung der Gruppe erschwert und gute Detailphoto-

graphien fehlen. ,

Dieses Tonmodell des Bargello ist nun ohne Zweifel eine Skizze zu der in der Ausführung be-

trächtlich veränderten Marmorgruppe des «Onore ed Inganno», die Vincenzo Danti aus Perugia nach

XXXI. II

Fig. 10. V. Danti, Figur des Henkers.

Florenz, Battistero.