8o

Julius von Schlosser.

entstanden (Baldinucci, Mail. Ausg. II, 559 in der Vita des Bologna). Ob die Statue von Danti, die sich

jetzt im Museo Nazionale befindet und aus dem Salone des Palazzo Vecchio stammt, wirklich für jene

Stelle bestimmt war, ist nicht sicher.

Daß Vincenzo aber noch weiterhin als Bronzebildner tätig war, lehren einige Arbeiten kleineren

Formats, die für den herzoglichen Hof bestimmt waren und sich noch erhalten haben: die Bronzetür

eines Archivschranks mit schön komponierten Feldern und ein Relief mit der ehernen Schlange, beide

schon von Vasari beschrieben und jetzt im Besitze des Museo Nazionale in Florenz. Von sonstigen

Kleinplastiken des Künstlers scheint nichts mehr erhalten oder

noch nicht identifiziert zu sein. Aus Casa Meniconi in Perugia

wird 1651 dem Herzog von Modena eine Gruppe des Tarquinius

und der Lucretia um 80 Scudi angeboten. Der Verfasser des bei

Campori, Inventari inediti 172 abgedruckten Katalogs ist allerdings

im Zweifel, ob die Gruppe von Giambologna oder von Danti her-

rührt (due Statuette di metallo in un gruppo a sedere figurato per

Tarquinio e Lucretia d'altezza ca. un piede e r/2, benissimo ripu-

lite, mano di Gio. Bolongia o diVincentio Danti, con base di pietra

lustra, sc. 80).

Eine gewisse Verwandtschaft mit der Formenbildung der Wie-

ner Bronze zeigt die Statuette eines Steinwerfers in der Sammlung

Zeiss in Berlin (A. Zeiss, Beschreibung meiner Kunstsammlung,

Taf. i3). Von derselben Hand ist wohl auch die freie Replik von

Michelangelos David im königlichen Museum zu Berlin (Bode,

Bronzenkatalog, Nr. 404).

Der Stil Vincenzos trägt die charakteristische Signatur der

Manieristen- und Epigonenzeit. Schon Burckhardts Cicerone hat

mit Recht bemerkt, daß die Papststatue in Perugia, der Scherge

am Baptisterium von Florenz den Einfluß der römischen Maler-

schule zeigten, was bei der Herkunft Dantis aus dem umbrischen

Milieu auch nicht verwunderlich ist. Auch unsere Bronzestatuette

weist, wie schon bemerkt wurde, das unverkennbare raffaeleske

Profil. Dagegen ist die Figur des knienden Johannes in Florenz

stark von der Gruppe des Andrea Sansovino, die sich in unmittel-

barer Nachbarschaft befindet, abhängig. Die Herodias endlich kann

in ihrem mächtigen Körperbau, in der Gesichtsbildung und der

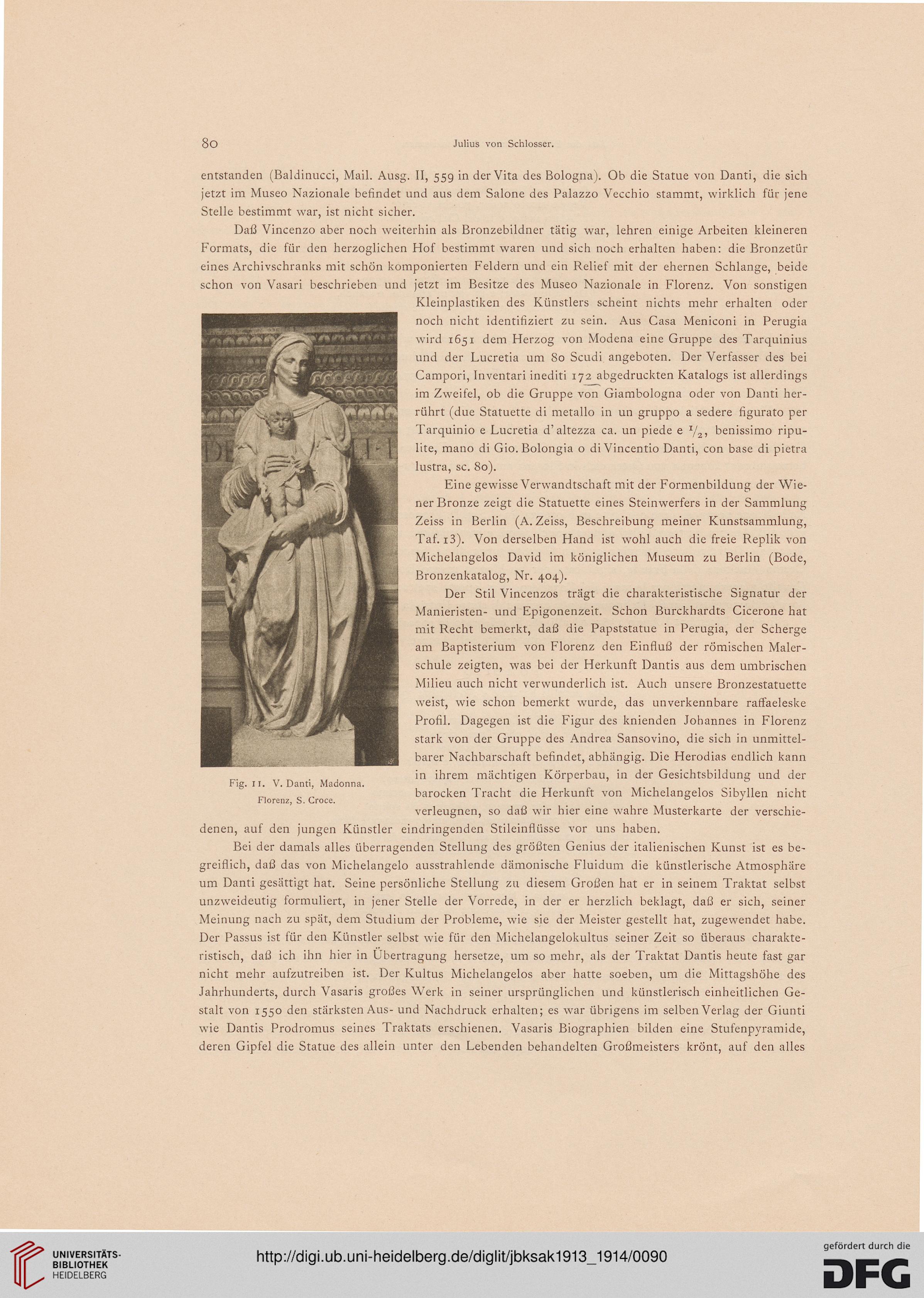

Fig. 11. V. Danti, Madonna.

barocken Tracht die Herkunft von Michelangelos Sibyllen nicht

Florenz, S. Croce. J

verleugnen, so daß wir hier eine wahre Musterkarte der verschie-

denen, auf den jungen Künstler eindringenden Stileinflüsse vor uns haben.

Bei der damals alles überragenden Stellung des größten Genius der italienischen Kunst ist es be-

greiflich, daß das von Michelangelo ausstrahlende dämonische Fluidum die künstlerische Atmosphäre

um Danti gesättigt hat. Seine persönliche Stellung zu diesem Großen hat er in seinem Traktat selbst

unzweideutig formuliert, in jener Stelle der Vorrede, in der er herzlich beklagt, daß er sich, seiner

Meinung nach zu spät, dem Studium der Probleme, wie sie der Meister gestellt hat, zugewendet habe.

Der Passus ist für den Künstler selbst wie für den Michelangelokultus seiner Zeit so überaus charakte-

ristisch, daß ich ihn hier in Übertragung hersetze, um so mehr, als der Traktat Dantis heute fast gar

nicht mehr aufzutreiben ist. Der Kultus Michelangelos aber hatte soeben, um die Mittagshöhe des

Jahrhunderts, durch Vasaris großes Werk in seiner ursprünglichen und künstlerisch einheitlichen Ge-

stalt von 1550 den stärksten Aus- und Nachdruck erhalten; es war übrigens im selben Verlag der Giunti

wie Dantis Prodromus seines Traktats erschienen. Vasaris Biographien bilden eine Stufenpyramide,

deren Gipfel die Statue des allein unter den Lebenden behandelten Großmeisters krönt, auf den alles

Julius von Schlosser.

entstanden (Baldinucci, Mail. Ausg. II, 559 in der Vita des Bologna). Ob die Statue von Danti, die sich

jetzt im Museo Nazionale befindet und aus dem Salone des Palazzo Vecchio stammt, wirklich für jene

Stelle bestimmt war, ist nicht sicher.

Daß Vincenzo aber noch weiterhin als Bronzebildner tätig war, lehren einige Arbeiten kleineren

Formats, die für den herzoglichen Hof bestimmt waren und sich noch erhalten haben: die Bronzetür

eines Archivschranks mit schön komponierten Feldern und ein Relief mit der ehernen Schlange, beide

schon von Vasari beschrieben und jetzt im Besitze des Museo Nazionale in Florenz. Von sonstigen

Kleinplastiken des Künstlers scheint nichts mehr erhalten oder

noch nicht identifiziert zu sein. Aus Casa Meniconi in Perugia

wird 1651 dem Herzog von Modena eine Gruppe des Tarquinius

und der Lucretia um 80 Scudi angeboten. Der Verfasser des bei

Campori, Inventari inediti 172 abgedruckten Katalogs ist allerdings

im Zweifel, ob die Gruppe von Giambologna oder von Danti her-

rührt (due Statuette di metallo in un gruppo a sedere figurato per

Tarquinio e Lucretia d'altezza ca. un piede e r/2, benissimo ripu-

lite, mano di Gio. Bolongia o diVincentio Danti, con base di pietra

lustra, sc. 80).

Eine gewisse Verwandtschaft mit der Formenbildung der Wie-

ner Bronze zeigt die Statuette eines Steinwerfers in der Sammlung

Zeiss in Berlin (A. Zeiss, Beschreibung meiner Kunstsammlung,

Taf. i3). Von derselben Hand ist wohl auch die freie Replik von

Michelangelos David im königlichen Museum zu Berlin (Bode,

Bronzenkatalog, Nr. 404).

Der Stil Vincenzos trägt die charakteristische Signatur der

Manieristen- und Epigonenzeit. Schon Burckhardts Cicerone hat

mit Recht bemerkt, daß die Papststatue in Perugia, der Scherge

am Baptisterium von Florenz den Einfluß der römischen Maler-

schule zeigten, was bei der Herkunft Dantis aus dem umbrischen

Milieu auch nicht verwunderlich ist. Auch unsere Bronzestatuette

weist, wie schon bemerkt wurde, das unverkennbare raffaeleske

Profil. Dagegen ist die Figur des knienden Johannes in Florenz

stark von der Gruppe des Andrea Sansovino, die sich in unmittel-

barer Nachbarschaft befindet, abhängig. Die Herodias endlich kann

in ihrem mächtigen Körperbau, in der Gesichtsbildung und der

Fig. 11. V. Danti, Madonna.

barocken Tracht die Herkunft von Michelangelos Sibyllen nicht

Florenz, S. Croce. J

verleugnen, so daß wir hier eine wahre Musterkarte der verschie-

denen, auf den jungen Künstler eindringenden Stileinflüsse vor uns haben.

Bei der damals alles überragenden Stellung des größten Genius der italienischen Kunst ist es be-

greiflich, daß das von Michelangelo ausstrahlende dämonische Fluidum die künstlerische Atmosphäre

um Danti gesättigt hat. Seine persönliche Stellung zu diesem Großen hat er in seinem Traktat selbst

unzweideutig formuliert, in jener Stelle der Vorrede, in der er herzlich beklagt, daß er sich, seiner

Meinung nach zu spät, dem Studium der Probleme, wie sie der Meister gestellt hat, zugewendet habe.

Der Passus ist für den Künstler selbst wie für den Michelangelokultus seiner Zeit so überaus charakte-

ristisch, daß ich ihn hier in Übertragung hersetze, um so mehr, als der Traktat Dantis heute fast gar

nicht mehr aufzutreiben ist. Der Kultus Michelangelos aber hatte soeben, um die Mittagshöhe des

Jahrhunderts, durch Vasaris großes Werk in seiner ursprünglichen und künstlerisch einheitlichen Ge-

stalt von 1550 den stärksten Aus- und Nachdruck erhalten; es war übrigens im selben Verlag der Giunti

wie Dantis Prodromus seines Traktats erschienen. Vasaris Biographien bilden eine Stufenpyramide,

deren Gipfel die Statue des allein unter den Lebenden behandelten Großmeisters krönt, auf den alles