88

Julius von Schlosser.

Das Vorbild läßt sich denn auch mit aller wünschbaren Genauigkeit nachweisen; wir kommen

hier auf eine Reihe kleiner, aber nicht uninteressanter Detailfragen.

Schon vor Jahren hatte ich meinen Kollegen Karl Domanig, der damals seine große Arbeit über

Flötner vollendete (1895), auf ein Relief aufmerksam gemacht, das zuerst im Jahre 1878 auf der Ex-

position retrospective des Trocadero zu Paris auftauchte, damals im Besitz des bekannten Sammlers

Piot; Bode hat es in der Revue archeologique 1879, 10 signalisiert. 1890 durch Rollin-Feuardent ver-

steigert (Collection Piot, Catalogue des objets d'Art, Paris 1890, p. 3g mit Abb. n. 3), gelangte es vor-

erst in die Sammlung Ch. Mannheim (Katalog von Molinier, Paris 1898, n. 34) und endlich an Pierpont

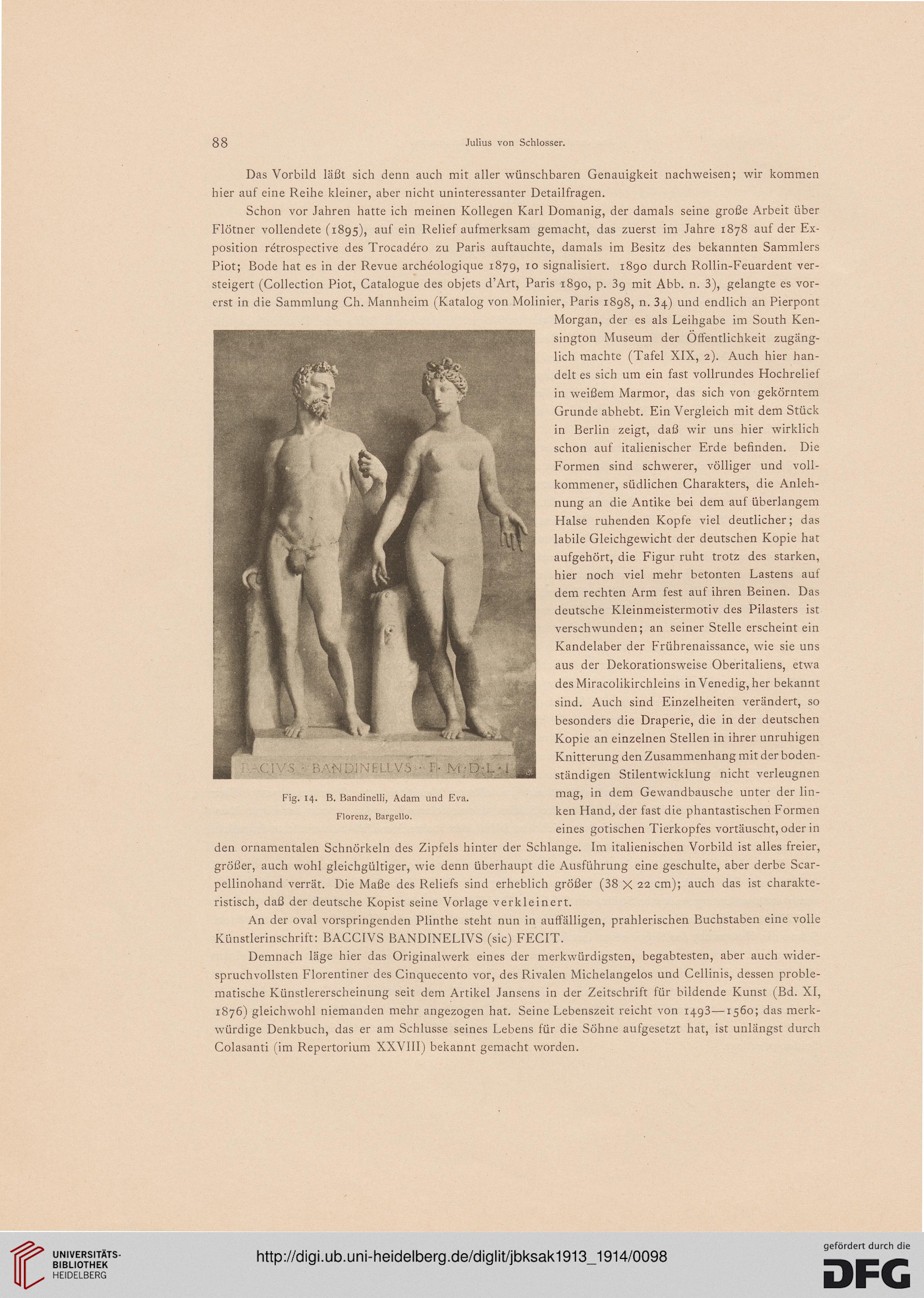

Morgan, der es als Leihgabe im South Ken-

sington Museum der Öffentlichkeit zugäng-

lich machte (Tafel XIX, 2). Auch hier han-

delt es sich um ein fast vollrundes Hochrelief

in weißem Marmor, das sich von gekörntem

Grunde abhebt. Ein Vergleich mit dem Stück

in Berlin zeigt, daß wir uns hier wirklich

schon auf italienischer Erde befinden. Die

Formen sind schwerer, völliger und voll-

kommener, südlichen Charakters, die Anleh-

nung an die Antike bei dem auf überlangem

Halse ruhenden Kopfe viel deutlicher; das

labile Gleichgewicht der deutschen Kopie hat

aufgehört, die Figur ruht trotz des starken,

hier noch viel mehr betonten Lastens auf

dem rechten Arm fest auf ihren Beinen. Das

deutsche Kleinmeistermotiv des Pilasters ist

verschwunden; an seiner Stelle erscheint ein

Kandelaber der Frührenaissance, wie sie uns

aus der Dekorationsweise Oberitaliens, etwa

des Miracolikirchleins in Venedig, her bekannt

sind. Auch sind Einzelheiten verändert, so

besonders die Draperie, die in der deutschen

Kopie an einzelnen Stellen in ihrer unruhigen

Knitterung den Zusammenhang mit der boden-

ständigen Stilentwicklung nicht verleugnen

mag, in dem Gewandbausche unter der lin-

ken Hand, der fast die phantastischen Formen

eines gotischen Tierkopfes vortäuscht, oder in

den ornamentalen Schnörkeln des Zipfels hinter der Schlange. Im italienischen Vorbild ist alles freier,

größer, auch wohl gleichgültiger, wie denn überhaupt die Ausführung eine geschulte, aber derbe Scar-

pellinohand verrät. Die Maße des Reliefs sind erheblich größer (38 X 22 cm); auch das ist charakte-

ristisch, daß der deutsche Kopist seine Vorlage verkleinert.

An der oval vorspringenden Plinthe steht nun in auffälligen, prahlerischen Buchstaben eine volle

Künstlerinschrift: BACCIVS BANDINELIVS (sie) FECIT.

Demnach läge hier das Originalwerk eines der merkwürdigsten, begabtesten, aber auch wider-

spruchvollsten Florentiner des Cinquecento vor, des Rivalen Michelangelos und Cellinis, dessen proble-

matische Künstlererscheinung seit dem Artikel Jansens in der Zeitschrift für bildende Kunst (Bd. XI,

1876) gleichwohl niemanden mehr angezogen hat. Seine Lebenszeit reicht von 1493—1560; das merk-

würdige Denkbuch, das er am Schlüsse seines Lebens für die Söhne aufgesetzt hat, ist unlängst durch

Colasanti (im Repertorium XXVIII) bekannt gemacht worden.

Fig. 14. B. Bandinclli, Adam und Eva.

Florenz, Bargello.

Julius von Schlosser.

Das Vorbild läßt sich denn auch mit aller wünschbaren Genauigkeit nachweisen; wir kommen

hier auf eine Reihe kleiner, aber nicht uninteressanter Detailfragen.

Schon vor Jahren hatte ich meinen Kollegen Karl Domanig, der damals seine große Arbeit über

Flötner vollendete (1895), auf ein Relief aufmerksam gemacht, das zuerst im Jahre 1878 auf der Ex-

position retrospective des Trocadero zu Paris auftauchte, damals im Besitz des bekannten Sammlers

Piot; Bode hat es in der Revue archeologique 1879, 10 signalisiert. 1890 durch Rollin-Feuardent ver-

steigert (Collection Piot, Catalogue des objets d'Art, Paris 1890, p. 3g mit Abb. n. 3), gelangte es vor-

erst in die Sammlung Ch. Mannheim (Katalog von Molinier, Paris 1898, n. 34) und endlich an Pierpont

Morgan, der es als Leihgabe im South Ken-

sington Museum der Öffentlichkeit zugäng-

lich machte (Tafel XIX, 2). Auch hier han-

delt es sich um ein fast vollrundes Hochrelief

in weißem Marmor, das sich von gekörntem

Grunde abhebt. Ein Vergleich mit dem Stück

in Berlin zeigt, daß wir uns hier wirklich

schon auf italienischer Erde befinden. Die

Formen sind schwerer, völliger und voll-

kommener, südlichen Charakters, die Anleh-

nung an die Antike bei dem auf überlangem

Halse ruhenden Kopfe viel deutlicher; das

labile Gleichgewicht der deutschen Kopie hat

aufgehört, die Figur ruht trotz des starken,

hier noch viel mehr betonten Lastens auf

dem rechten Arm fest auf ihren Beinen. Das

deutsche Kleinmeistermotiv des Pilasters ist

verschwunden; an seiner Stelle erscheint ein

Kandelaber der Frührenaissance, wie sie uns

aus der Dekorationsweise Oberitaliens, etwa

des Miracolikirchleins in Venedig, her bekannt

sind. Auch sind Einzelheiten verändert, so

besonders die Draperie, die in der deutschen

Kopie an einzelnen Stellen in ihrer unruhigen

Knitterung den Zusammenhang mit der boden-

ständigen Stilentwicklung nicht verleugnen

mag, in dem Gewandbausche unter der lin-

ken Hand, der fast die phantastischen Formen

eines gotischen Tierkopfes vortäuscht, oder in

den ornamentalen Schnörkeln des Zipfels hinter der Schlange. Im italienischen Vorbild ist alles freier,

größer, auch wohl gleichgültiger, wie denn überhaupt die Ausführung eine geschulte, aber derbe Scar-

pellinohand verrät. Die Maße des Reliefs sind erheblich größer (38 X 22 cm); auch das ist charakte-

ristisch, daß der deutsche Kopist seine Vorlage verkleinert.

An der oval vorspringenden Plinthe steht nun in auffälligen, prahlerischen Buchstaben eine volle

Künstlerinschrift: BACCIVS BANDINELIVS (sie) FECIT.

Demnach läge hier das Originalwerk eines der merkwürdigsten, begabtesten, aber auch wider-

spruchvollsten Florentiner des Cinquecento vor, des Rivalen Michelangelos und Cellinis, dessen proble-

matische Künstlererscheinung seit dem Artikel Jansens in der Zeitschrift für bildende Kunst (Bd. XI,

1876) gleichwohl niemanden mehr angezogen hat. Seine Lebenszeit reicht von 1493—1560; das merk-

würdige Denkbuch, das er am Schlüsse seines Lebens für die Söhne aufgesetzt hat, ist unlängst durch

Colasanti (im Repertorium XXVIII) bekannt gemacht worden.

Fig. 14. B. Bandinclli, Adam und Eva.

Florenz, Bargello.