g2

Julius von Schlosser.

S. Vitale ed Agricola befindet. An eine Künstlerinschrift ist natürlich nicht zu denken, obwohl es einen

Bologneser Kupferstecher desselben Namens (Antonio Fantuzzi, um 1540) gegeben hat. Es ist eine De-

dikationsinschrift auf einem Geschenk des Gatten an die Gattin und das Sujet»macht die Sache erklär-

lich. Uber die künstlerische Herkunft ist damit freilich nichts ausgesagt; immerhin ist der Haupt-

repräsentant der bolognesischen Plastik in der Zeit, der das Relief angehören muß, in den ersten De-

zennien des Cinquecento, ein Lombarde, Alfonso Cittadella.

Einen Schritt weiter kommen wir durch ein schönes Relief verwandten Gegenstandes und ver-

wandter Form, das dem bekannten Sammler Herrn Benoit Oppenheim in Berlin gehört (vgl. die vom

Besitzer selbst herausgegebene Publi-

kation: Originalbildwerke... aus der

Sammlung B. O., Leipzig 1907, Ta-

fel 53, darnach unsere Tafel XX, 3).

Schon rein äußerlich fügt es sich in

die Reihe der bereits behandelten Re-

liefs; es ist aus weißem Marmor, in

stärkstem ins Vollrund übergehenden

Hochrelief, 34cm hoch; in den Pfei-

ler, auf den sich die Figur auch hier

stützt, ist der Farbenfieck eines roten

Marmorplättchens mit deutlicher Ab-

sicht koloristischer Wirkung einge-

lassen. Die Komposition ist derart dem

Eurydikemotiv verwandt, daß sie wie

ein Pendant im Gegensinn erscheint.

Aber nicht nur formal, auch inhalt-

lich: denn die auf der auch hier vor-

handenen ovalen Plinthe angebrachte

Inschrift: CASTIS EXEMPLAR

VXORIBVS • klärt uns Über die Dar-

stellung auf, über die wir wegen der

Geste des fehlenden (ursprünglich an-

gestückten) rechten Armes in Zweifel

sein könnten: es ist eine Lucretia Ro-

mana, ein zweites Beispiel von Gatten-

liebe. Durch den Vorwurf wird nun-

mehr auch das im Hintergrund er-

scheinende Baufragment verständlich,

das nicht nur raumfüllend wirken

sondern auch die Stimmung der römischen Ruinen erwecken soll.

Vergleicht man dieses Relief namentlich mit dem Neapeler Exemplar, so ergibt sich eine enge Ver-

wandtschaft der Formengebung, bis ins Detail hinein. Man sehe die Form des halbgeöffneten Mundes,

der aufgestützten Hand, mit der charakteristischen Bildung der Fingernägel. Die ungemein weiche

Modellierung des schönen völligen Frauenkörpers, die vollendete Wiedergabe des reizenden Spiels seiner

Muskeln im auffallenden Licht beweisen aber wohl zur Genüge, daß wir hier, zum Unterschied von

dem etwas flüchtigen Neapeler Relief, in dem nur eine Atelierkopie von Gesellenhand vorliegen dürfte,

die Hand des Meisters selbst vor uns haben.

Wo ist dieser nun zu suchen? Der Text der Oppenheim'schen Publikation denkt an einen ober-

italienischen Meister und ist damit sicher auf der richtigen Fährte, zieht auch ein Relief im Louvre heran,

das dort als mailändisch angesprochen wird und von dem noch die Rede sein soll. In der Tat könnte

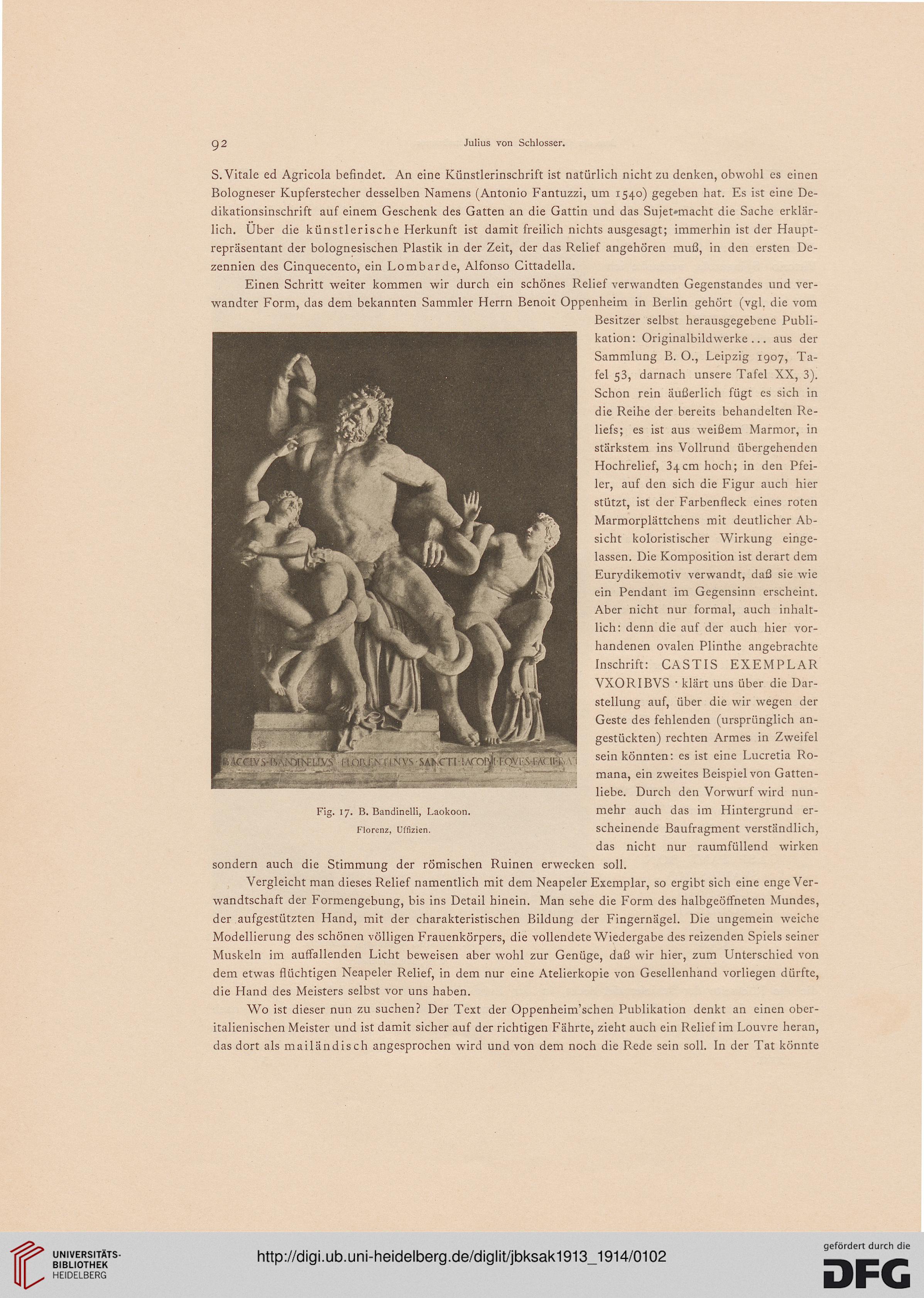

Fig. 17. B. Bandinelli, Laokoon.

Florenz, Offizien.

Julius von Schlosser.

S. Vitale ed Agricola befindet. An eine Künstlerinschrift ist natürlich nicht zu denken, obwohl es einen

Bologneser Kupferstecher desselben Namens (Antonio Fantuzzi, um 1540) gegeben hat. Es ist eine De-

dikationsinschrift auf einem Geschenk des Gatten an die Gattin und das Sujet»macht die Sache erklär-

lich. Uber die künstlerische Herkunft ist damit freilich nichts ausgesagt; immerhin ist der Haupt-

repräsentant der bolognesischen Plastik in der Zeit, der das Relief angehören muß, in den ersten De-

zennien des Cinquecento, ein Lombarde, Alfonso Cittadella.

Einen Schritt weiter kommen wir durch ein schönes Relief verwandten Gegenstandes und ver-

wandter Form, das dem bekannten Sammler Herrn Benoit Oppenheim in Berlin gehört (vgl. die vom

Besitzer selbst herausgegebene Publi-

kation: Originalbildwerke... aus der

Sammlung B. O., Leipzig 1907, Ta-

fel 53, darnach unsere Tafel XX, 3).

Schon rein äußerlich fügt es sich in

die Reihe der bereits behandelten Re-

liefs; es ist aus weißem Marmor, in

stärkstem ins Vollrund übergehenden

Hochrelief, 34cm hoch; in den Pfei-

ler, auf den sich die Figur auch hier

stützt, ist der Farbenfieck eines roten

Marmorplättchens mit deutlicher Ab-

sicht koloristischer Wirkung einge-

lassen. Die Komposition ist derart dem

Eurydikemotiv verwandt, daß sie wie

ein Pendant im Gegensinn erscheint.

Aber nicht nur formal, auch inhalt-

lich: denn die auf der auch hier vor-

handenen ovalen Plinthe angebrachte

Inschrift: CASTIS EXEMPLAR

VXORIBVS • klärt uns Über die Dar-

stellung auf, über die wir wegen der

Geste des fehlenden (ursprünglich an-

gestückten) rechten Armes in Zweifel

sein könnten: es ist eine Lucretia Ro-

mana, ein zweites Beispiel von Gatten-

liebe. Durch den Vorwurf wird nun-

mehr auch das im Hintergrund er-

scheinende Baufragment verständlich,

das nicht nur raumfüllend wirken

sondern auch die Stimmung der römischen Ruinen erwecken soll.

Vergleicht man dieses Relief namentlich mit dem Neapeler Exemplar, so ergibt sich eine enge Ver-

wandtschaft der Formengebung, bis ins Detail hinein. Man sehe die Form des halbgeöffneten Mundes,

der aufgestützten Hand, mit der charakteristischen Bildung der Fingernägel. Die ungemein weiche

Modellierung des schönen völligen Frauenkörpers, die vollendete Wiedergabe des reizenden Spiels seiner

Muskeln im auffallenden Licht beweisen aber wohl zur Genüge, daß wir hier, zum Unterschied von

dem etwas flüchtigen Neapeler Relief, in dem nur eine Atelierkopie von Gesellenhand vorliegen dürfte,

die Hand des Meisters selbst vor uns haben.

Wo ist dieser nun zu suchen? Der Text der Oppenheim'schen Publikation denkt an einen ober-

italienischen Meister und ist damit sicher auf der richtigen Fährte, zieht auch ein Relief im Louvre heran,

das dort als mailändisch angesprochen wird und von dem noch die Rede sein soll. In der Tat könnte

Fig. 17. B. Bandinelli, Laokoon.

Florenz, Offizien.