Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance.

93

man sich an den Stil etwa des Cristoforo Solari, wie er sich in dessen berühmter Eva am Mailänder

Dom verkörpert, erinnert fühlen. Aber bei ihm sind die Formen doch schärfer, leerer, akademischer,

auch schon von toskanischer Formensprache beeinflußt.

Außere wie innere Gründe haben uns schon früher anläßlich des Neapeler Reliefs an das östliche

Oberitalien denken lassen. Die eigentümlich koloristische Absicht, die die meisten dieser Reliefs zur

Schau tragen, das Aufsetzen der lichten Marmorfigur auf dunklen Grund, die Füllungen mit bunten

Steinsorten, beides auch von der deutschen Kopie bewahrt, dürften hier wohl ins Gewicht fallen. Vor

allem aber die Formengebung selbst und das eigentümliche, nicht nur auf den Vorwurf beschränkte

Antikisieren, das ein ganz bestimmtes Gepräge hat. Man betrachte nur den Kopf der Lucretia und seine

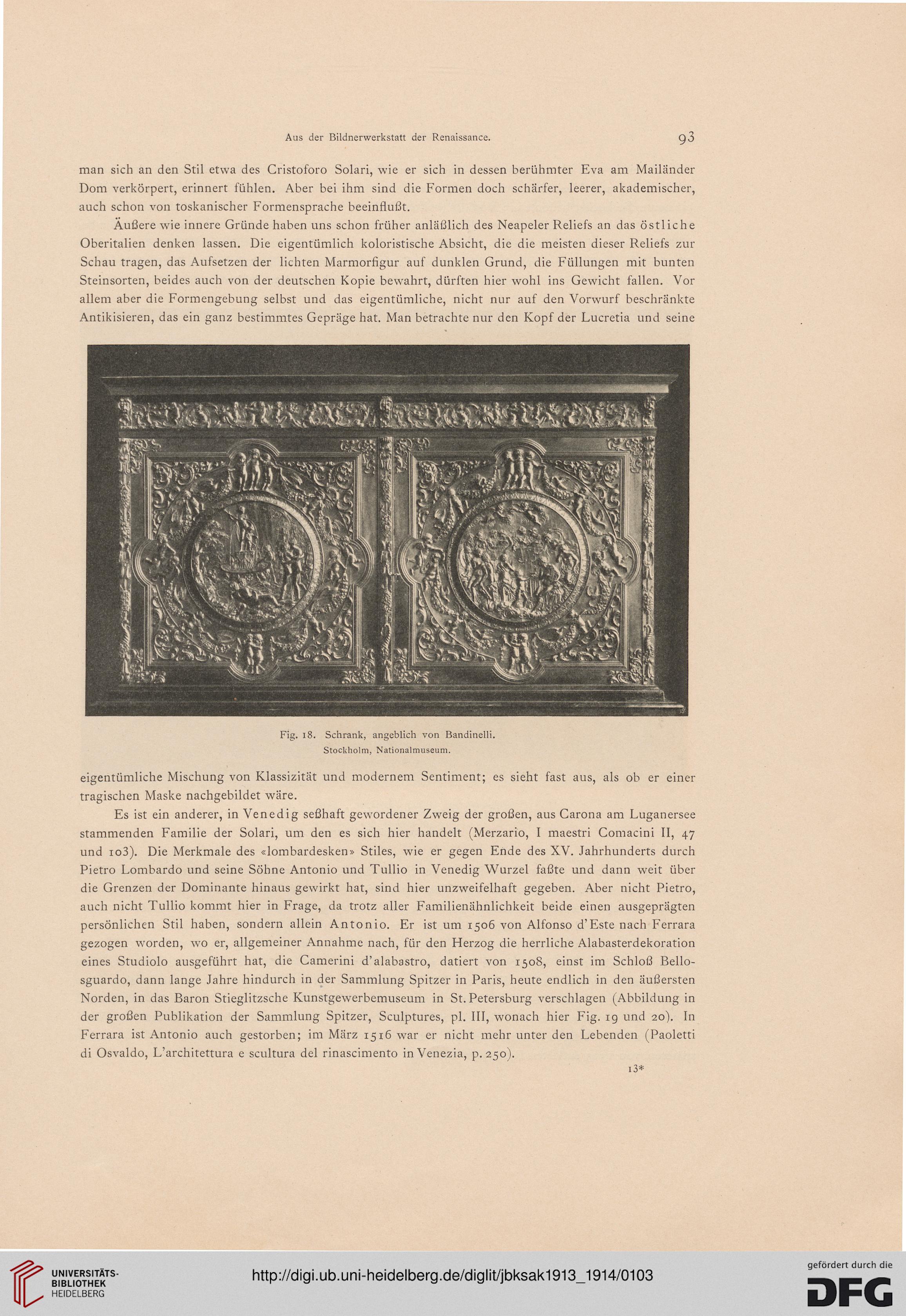

Fig. 18. Schrank, angeblich von Bandinelli.

Stockholm, Nationalmuseum.

eigentümliche Mischung von Klassizität und modernem Sentiment; es sieht fast aus, als ob er einer

tragischen Maske nachgebildet wäre.

Es ist ein anderer, in Venedig seßhaft gewordener Zweig der großen, aus Carona am Luganersee

stammenden Familie der Solari, um den es sich hier handelt (Merzario, I maestri Comacini II, 47

und io3). Die Merkmale des «lombardesken» Stiles, wie er gegen Ende des XV. Jahrhunderts durch

Pietro Lombardo und seine Söhne Antonio und Tullio in Venedig Wurzel faßte und dann weit über

die Grenzen der Dominante hinaus gewirkt hat, sind hier unzweifelhaft gegeben. Aber nicht Pietro,

auch nicht Tullio kommt hier in Frage, da trotz aller Familienähnlichkeit beide einen ausgeprägten

persönlichen Stil haben, sondern allein Antonio. Er ist um 1506 von Alfonso d'Este nach Ferrara

gezogen worden, wo er, allgemeiner Annahme nach, für den Herzog die herrliche Alabasterdekoration

eines Studiolo ausgeführt hat, die Camerini d'alabastro, datiert von 1508, einst im Schloß Bello-

sguardo, dann lange Jahre hindurch in der Sammlung Spitzer in Paris, heute endlich in den äußersten

Norden, in das Baron Stieglitzsche Kunstgewerbemuseum in St. Petersburg verschlagen (Abbildung in

der großen Publikation der Sammlung Spitzer, Sculptures, pl. III, wonach hier Fig. 19 und 20). In

Ferrara ist Antonio auch gestorben; im März 1516 war er nicht mehr unter den Lebenden (Paoletti

di Osvaldo, L'architettura e scultura del rinascimento inVenezia, p. 250).

i3*

93

man sich an den Stil etwa des Cristoforo Solari, wie er sich in dessen berühmter Eva am Mailänder

Dom verkörpert, erinnert fühlen. Aber bei ihm sind die Formen doch schärfer, leerer, akademischer,

auch schon von toskanischer Formensprache beeinflußt.

Außere wie innere Gründe haben uns schon früher anläßlich des Neapeler Reliefs an das östliche

Oberitalien denken lassen. Die eigentümlich koloristische Absicht, die die meisten dieser Reliefs zur

Schau tragen, das Aufsetzen der lichten Marmorfigur auf dunklen Grund, die Füllungen mit bunten

Steinsorten, beides auch von der deutschen Kopie bewahrt, dürften hier wohl ins Gewicht fallen. Vor

allem aber die Formengebung selbst und das eigentümliche, nicht nur auf den Vorwurf beschränkte

Antikisieren, das ein ganz bestimmtes Gepräge hat. Man betrachte nur den Kopf der Lucretia und seine

Fig. 18. Schrank, angeblich von Bandinelli.

Stockholm, Nationalmuseum.

eigentümliche Mischung von Klassizität und modernem Sentiment; es sieht fast aus, als ob er einer

tragischen Maske nachgebildet wäre.

Es ist ein anderer, in Venedig seßhaft gewordener Zweig der großen, aus Carona am Luganersee

stammenden Familie der Solari, um den es sich hier handelt (Merzario, I maestri Comacini II, 47

und io3). Die Merkmale des «lombardesken» Stiles, wie er gegen Ende des XV. Jahrhunderts durch

Pietro Lombardo und seine Söhne Antonio und Tullio in Venedig Wurzel faßte und dann weit über

die Grenzen der Dominante hinaus gewirkt hat, sind hier unzweifelhaft gegeben. Aber nicht Pietro,

auch nicht Tullio kommt hier in Frage, da trotz aller Familienähnlichkeit beide einen ausgeprägten

persönlichen Stil haben, sondern allein Antonio. Er ist um 1506 von Alfonso d'Este nach Ferrara

gezogen worden, wo er, allgemeiner Annahme nach, für den Herzog die herrliche Alabasterdekoration

eines Studiolo ausgeführt hat, die Camerini d'alabastro, datiert von 1508, einst im Schloß Bello-

sguardo, dann lange Jahre hindurch in der Sammlung Spitzer in Paris, heute endlich in den äußersten

Norden, in das Baron Stieglitzsche Kunstgewerbemuseum in St. Petersburg verschlagen (Abbildung in

der großen Publikation der Sammlung Spitzer, Sculptures, pl. III, wonach hier Fig. 19 und 20). In

Ferrara ist Antonio auch gestorben; im März 1516 war er nicht mehr unter den Lebenden (Paoletti

di Osvaldo, L'architettura e scultura del rinascimento inVenezia, p. 250).

i3*