102

Julius von Schlosser.

Originalwerk des Meisters selbst, das durch die Güsse der päpstlichen Fonderia weite Verbreitung fand;

schon der Umstand spricht dafür, daß der Deutsche Sandrart, der eigener Angabe nach durch sieben

Jahre in Rom des Künstlers Genosse war (T. A. 1675, II, 349), nicht nur einen Gipsabguß der Susanna

(wohl nur des Kopfes) sondern auch ein Exemplar

der Bronze, möglicherweise als Geschenk des Autors

selbst, besessen hat.1 Wir können aber außer der

Ableitung des Stückchens auch seine Wirkung in die

Ferne feststellen: eine bemalte Holzbüste, die von

der äußersten Alpengrenze Italiens, aus einer Kirche

des Tessin stammt und sich jetzt in der Sammlung

Zeiss in Berlin befindet, erbringt den Beweis (Fig. 29,

nach der Abbildung im Katalog dieser Sammlung,

Berlin 1900, Tafel 20).

3. Unter den Handzeichnungen der Uffizien

in Florenz ist ein Blatt (Nr. 13.042), eine mit Weiß

gehöhteKreidezeichnung auf blauemPapier (Fig. 3o),

die, gleich einer Serie ähnlicher Studien, weniger aus

inneren als aus äußeren, literarischen Gründen (von

denen noch die Rede sein wird) dem jungen Tinto-

retto zugeschrieben wird, obwohl sie mit den weni-

gen sicheren Zeichnungen des Meisters, die auf uns

gekommen sind, nicht die geringste Verwandtschaft

zeigt (Jacobsen im Rep. f. Kunstw. XXVII, 326 und

XXIX, 28). Sie wirkt auf den ersten Anblick ein

wenig verwirrend; bei näherem Zusehen entdeckt

man aber, daß es sich um eine von oben, in starker

Draufsicht, sicher bei künstlicher Beleuchtung auf-

genommene Studie nach Michelangelos Crepuscolo

der Mediceergräber handelt. Wie es unter diesen

Umständen kaum anders sein kann, handelt es sich nicht um das Original sondern um ein kleines

zu Atelierzwecken verwendetes Modell.

Diese drei Beispiele sollen uns einen Hinweis geben, welchen ansehnlichen Platz das Künstler-

modell, respektive der ihm gleichzusetzende Abguß, gleichgültig ob in vergänglichem oder dauerhaftem

Material, in Gips oder Bronze, in den alten Ateliers wie den alten Sammlungen gespielt hat, wie es dank

seiner Freizügigkeit die Produktion beeinflussen konnte und wie es von dieser als Handwerksbehelf

verwertet worden ist. Die folgenden Notizen mögen das weiter illustrieren.

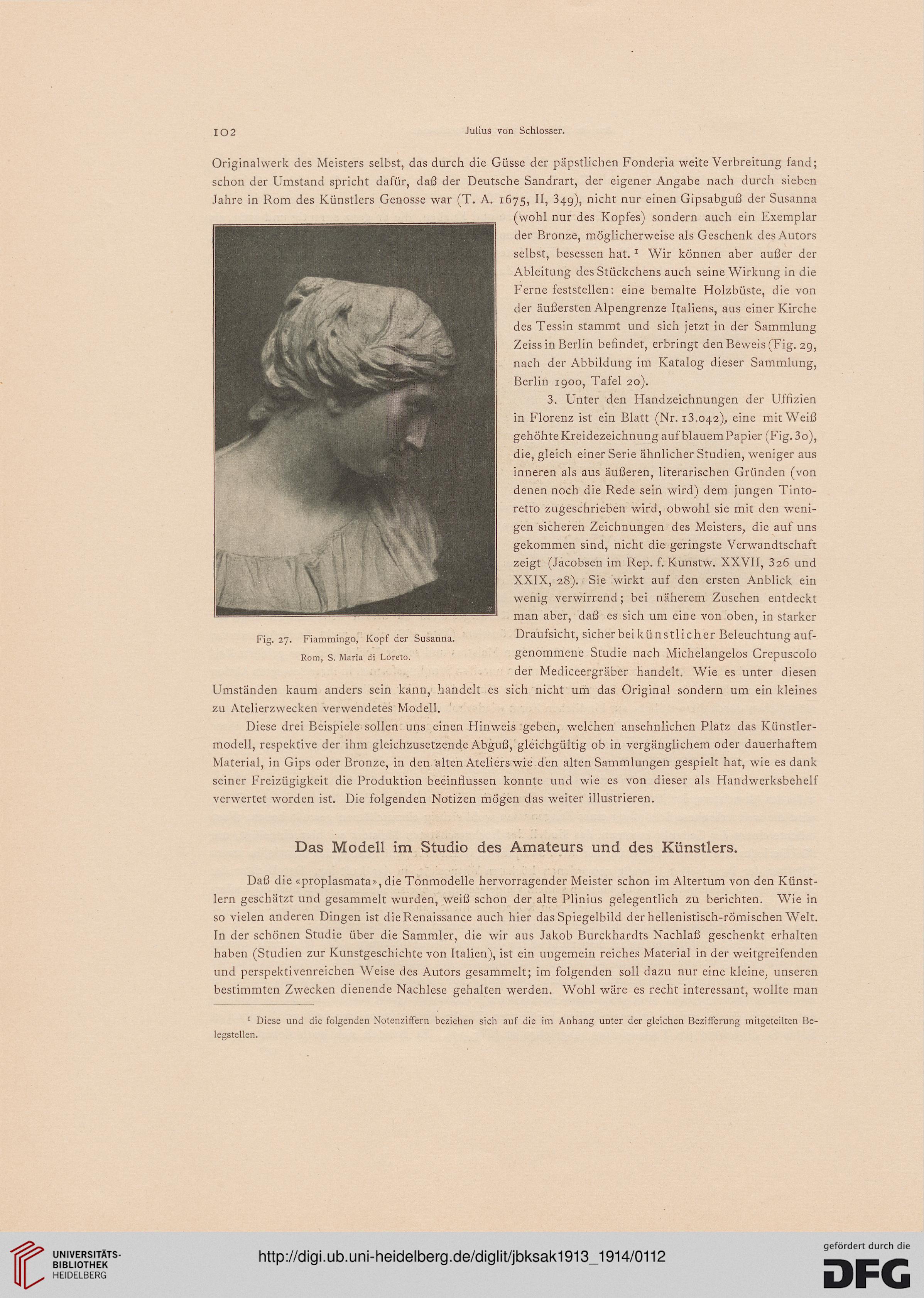

Fig. 27. Fiammingo, Kopf der Susanna.

Rom, S. Maria di Loreto.

Das Modell im Studio des Amateurs und des Künstlers.

Daß die «proplasmata», die Tonmodelle hervorragender Meister schon im Altertum von den Künst-

lern geschätzt und gesammelt wurden, weiß schon der alte Plinius gelegentlich zu berichten. Wie in

so vielen anderen Dingen ist die Renaissance auch hier das Spiegelbild der hellenistisch-römischen Welt.

In der schönen Studie über die Sammler, die wir aus Jakob Burckhardts Nachlaß geschenkt erhalten

haben (Studien zur Kunstgeschichte von Italien), ist ein ungemein reiches Material in der weitgreifenden

und perspektivenreichen Weise des Autors gesammelt; im folgenden soll dazu nur eine kleine, unseren

bestimmten Zwecken dienende Nachlese gehalten werden. Wohl wäre es recht interessant, wollte man

1 Diese und die folgenden Notenziffern beziehen sich auf die im Anhang unter der gleichen Bezifferung mitgeteilten Be-

legstellen.

Julius von Schlosser.

Originalwerk des Meisters selbst, das durch die Güsse der päpstlichen Fonderia weite Verbreitung fand;

schon der Umstand spricht dafür, daß der Deutsche Sandrart, der eigener Angabe nach durch sieben

Jahre in Rom des Künstlers Genosse war (T. A. 1675, II, 349), nicht nur einen Gipsabguß der Susanna

(wohl nur des Kopfes) sondern auch ein Exemplar

der Bronze, möglicherweise als Geschenk des Autors

selbst, besessen hat.1 Wir können aber außer der

Ableitung des Stückchens auch seine Wirkung in die

Ferne feststellen: eine bemalte Holzbüste, die von

der äußersten Alpengrenze Italiens, aus einer Kirche

des Tessin stammt und sich jetzt in der Sammlung

Zeiss in Berlin befindet, erbringt den Beweis (Fig. 29,

nach der Abbildung im Katalog dieser Sammlung,

Berlin 1900, Tafel 20).

3. Unter den Handzeichnungen der Uffizien

in Florenz ist ein Blatt (Nr. 13.042), eine mit Weiß

gehöhteKreidezeichnung auf blauemPapier (Fig. 3o),

die, gleich einer Serie ähnlicher Studien, weniger aus

inneren als aus äußeren, literarischen Gründen (von

denen noch die Rede sein wird) dem jungen Tinto-

retto zugeschrieben wird, obwohl sie mit den weni-

gen sicheren Zeichnungen des Meisters, die auf uns

gekommen sind, nicht die geringste Verwandtschaft

zeigt (Jacobsen im Rep. f. Kunstw. XXVII, 326 und

XXIX, 28). Sie wirkt auf den ersten Anblick ein

wenig verwirrend; bei näherem Zusehen entdeckt

man aber, daß es sich um eine von oben, in starker

Draufsicht, sicher bei künstlicher Beleuchtung auf-

genommene Studie nach Michelangelos Crepuscolo

der Mediceergräber handelt. Wie es unter diesen

Umständen kaum anders sein kann, handelt es sich nicht um das Original sondern um ein kleines

zu Atelierzwecken verwendetes Modell.

Diese drei Beispiele sollen uns einen Hinweis geben, welchen ansehnlichen Platz das Künstler-

modell, respektive der ihm gleichzusetzende Abguß, gleichgültig ob in vergänglichem oder dauerhaftem

Material, in Gips oder Bronze, in den alten Ateliers wie den alten Sammlungen gespielt hat, wie es dank

seiner Freizügigkeit die Produktion beeinflussen konnte und wie es von dieser als Handwerksbehelf

verwertet worden ist. Die folgenden Notizen mögen das weiter illustrieren.

Fig. 27. Fiammingo, Kopf der Susanna.

Rom, S. Maria di Loreto.

Das Modell im Studio des Amateurs und des Künstlers.

Daß die «proplasmata», die Tonmodelle hervorragender Meister schon im Altertum von den Künst-

lern geschätzt und gesammelt wurden, weiß schon der alte Plinius gelegentlich zu berichten. Wie in

so vielen anderen Dingen ist die Renaissance auch hier das Spiegelbild der hellenistisch-römischen Welt.

In der schönen Studie über die Sammler, die wir aus Jakob Burckhardts Nachlaß geschenkt erhalten

haben (Studien zur Kunstgeschichte von Italien), ist ein ungemein reiches Material in der weitgreifenden

und perspektivenreichen Weise des Autors gesammelt; im folgenden soll dazu nur eine kleine, unseren

bestimmten Zwecken dienende Nachlese gehalten werden. Wohl wäre es recht interessant, wollte man

1 Diese und die folgenden Notenziffern beziehen sich auf die im Anhang unter der gleichen Bezifferung mitgeteilten Be-

legstellen.