io4

Julius von Schlosser.

auch schon fühlbar das Hereinragen von allerhand nordischer Kunstfertigkeit und so mag, um nur eines

zu erwähnen, die Notiz von 1532 aus Casa Odoni (Ed. Morelli, p. 61): «il cagnol piccolo de bronzo,

fu de man de [... ]» ganz wohl auf den heute noch oft vorkommenden Guß aus der Vischerschen Werk-

statt zu deuten sein, den sich kratzenden Hund, ein Stückchen voll naiver, unbefangener Realistik.

Daß im Studio des Renais-

sancekünstlers, des Plastikers wie

des Malers, das Modell eine große

Rolle spielt, nicht das Modell als

erster Entwurf sondern auch das

von fremder Hand, als reiner Hand-

werksbehelf, ist nicht überall ohne

weiteres verständlich. Ich sehe hier

von dem doch zumeist lebensgroßen

Gliedermann ab, dessen älteste Er-

wähnung im Architekturroman des

Filarete (ed. Oettingen, Buch XXIV,

p. 654) zu finden sein dürfte und

der in Deutschland zuerst bei Dü-

rer auftaucht (vgl. Weixlgärtner in

der Festschrift für Wickhoff, Wien

1900: Dürer und die Gliederpuppe).

Auch von dem anatomischen Mo-

dell, dem Muskelmann, soll nur im

Vorbeigehen die Rede sein, der wie

heute noch in bestimmten, beson-

ders geschätzten Exemplaren von

Hand zu Hand ging. Die alten Ge-

währsmänner führen die Anatomien

des Prospero Bresciano,2 des Fran-

cavilla 3 und namentlich die des

Malers Cardi il Cigoli* als weitver-

breitet auf. Sie liefen in Bronzeab-

güssen durch die Ateliers; eine auf

den zuletzt genannten Künstler zu-

rückgeleitete, auch sonst nicht sel-

ten anzutreffende Bronze dieser Art

ist im Museo Nazionale von Florenz

(dort auch das Wachsmodell; an-

dere Stücke der Art in Berlin: Bode,

Bronzenkatalog, Nr. 3gg bis 401).

Die Kunstakademien seit dem

XVI. Jahrhundert mit ihrer Nei-

gung zum Eklektizismus geben natürlich solchen Schulbehelfen, durch die zahllose fremde Stil-

eigentümlichkeiten vermittelt wurden, den stärksten Nachdruck. Besonders gilt dies von der einfluß-

reichen Schule der Carracci. Malvasia weiß sehr viel davon zu erzählen. Der sogenannte «Orecchione»

des Agostino Carracci war in allen Ateliers jener Zeit zu finden; die von dem alten Autor mitgeteilte

Charakteristik des Ohrs als individueller Kunstform ist für uns, die wir durch Lermolieffs Schule ge-

gangen sind, besonders interessant. Daran reihen sich andere Modelle verschiedener Körperglieder in

kleinem Format, zum Teil nach der Leiche aufgenommen. Fast sprichwörtlich wurde — immer nach

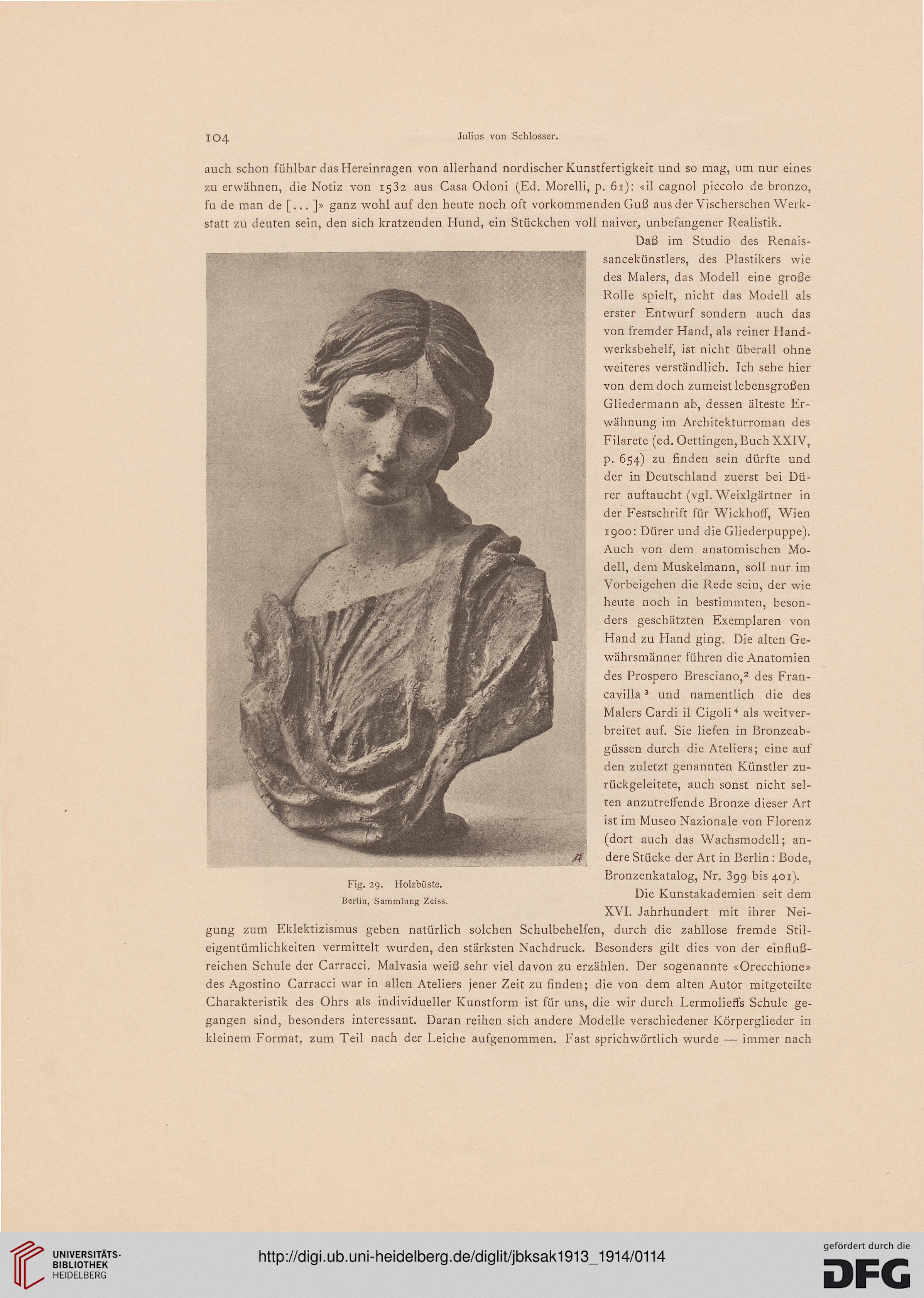

Fig. 29. Holzbüste.

Berlin, Sammlung Zciss.

Julius von Schlosser.

auch schon fühlbar das Hereinragen von allerhand nordischer Kunstfertigkeit und so mag, um nur eines

zu erwähnen, die Notiz von 1532 aus Casa Odoni (Ed. Morelli, p. 61): «il cagnol piccolo de bronzo,

fu de man de [... ]» ganz wohl auf den heute noch oft vorkommenden Guß aus der Vischerschen Werk-

statt zu deuten sein, den sich kratzenden Hund, ein Stückchen voll naiver, unbefangener Realistik.

Daß im Studio des Renais-

sancekünstlers, des Plastikers wie

des Malers, das Modell eine große

Rolle spielt, nicht das Modell als

erster Entwurf sondern auch das

von fremder Hand, als reiner Hand-

werksbehelf, ist nicht überall ohne

weiteres verständlich. Ich sehe hier

von dem doch zumeist lebensgroßen

Gliedermann ab, dessen älteste Er-

wähnung im Architekturroman des

Filarete (ed. Oettingen, Buch XXIV,

p. 654) zu finden sein dürfte und

der in Deutschland zuerst bei Dü-

rer auftaucht (vgl. Weixlgärtner in

der Festschrift für Wickhoff, Wien

1900: Dürer und die Gliederpuppe).

Auch von dem anatomischen Mo-

dell, dem Muskelmann, soll nur im

Vorbeigehen die Rede sein, der wie

heute noch in bestimmten, beson-

ders geschätzten Exemplaren von

Hand zu Hand ging. Die alten Ge-

währsmänner führen die Anatomien

des Prospero Bresciano,2 des Fran-

cavilla 3 und namentlich die des

Malers Cardi il Cigoli* als weitver-

breitet auf. Sie liefen in Bronzeab-

güssen durch die Ateliers; eine auf

den zuletzt genannten Künstler zu-

rückgeleitete, auch sonst nicht sel-

ten anzutreffende Bronze dieser Art

ist im Museo Nazionale von Florenz

(dort auch das Wachsmodell; an-

dere Stücke der Art in Berlin: Bode,

Bronzenkatalog, Nr. 3gg bis 401).

Die Kunstakademien seit dem

XVI. Jahrhundert mit ihrer Nei-

gung zum Eklektizismus geben natürlich solchen Schulbehelfen, durch die zahllose fremde Stil-

eigentümlichkeiten vermittelt wurden, den stärksten Nachdruck. Besonders gilt dies von der einfluß-

reichen Schule der Carracci. Malvasia weiß sehr viel davon zu erzählen. Der sogenannte «Orecchione»

des Agostino Carracci war in allen Ateliers jener Zeit zu finden; die von dem alten Autor mitgeteilte

Charakteristik des Ohrs als individueller Kunstform ist für uns, die wir durch Lermolieffs Schule ge-

gangen sind, besonders interessant. Daran reihen sich andere Modelle verschiedener Körperglieder in

kleinem Format, zum Teil nach der Leiche aufgenommen. Fast sprichwörtlich wurde — immer nach

Fig. 29. Holzbüste.

Berlin, Sammlung Zciss.