io8

Julius von Schlosser.

Sammlertradition dieser Art vorhanden war, ist zweifellos; sie taucht schon bei Ridolfi auf, geht wahr-

scheinlich auf ihn zurück; ob sie richtig ist, ist freilich eine andere Frage; gerade die «infinita» dieser

Studien erregt einige Bedenken. Endlich erwähnt Zanetti noch ein, wie es scheint, heute verschollenes

Selbstporträt Tintorettos mit einem solchen Modell in der Hand, das aus Casa Contarini in einen Raum

der Procuratien gekommen war.15

Wie lange das Ansehen dieser Modelle gedauert hat, ersehen wir aus dem Nachlaßinventar eines

Barockkünstlers wie Ercole Ferrata von 1686, aus einer Zeit, da man schon längst die alles überragende

Größe des Meisters zu verkleinern und anzufeinden begonnen hatte. Dort sind zwei crepuscoli aus Ton

angeführt (Bertolotti, Artisti Lombardi a Roma II, 173).

Einen besonderen Einblick jedoch in die Art, wie Hilfs-

mittel dieser Art in den Ateliers verwendet wurden, erhalten

wir durch die ziemlich verwickelte Geschichte einer nicht aus-

geführten Komposition Michelangelos, um deren Klarstellung

Supino, Ferri, und Jacobsen bemüht waren (ihre Aufsätze sind

sämtlich in der Florentiner Miscellanea d'arte I, 17, 64, 2o3 zu

finden dazu noch Thode, Michelangelo, Krit. Untersuchungen

II, 297, und Jacobsen im Rep. f. Kunstw. XXVII, 326, XXIX,

28.) Der Kern der Sache dürfte folgender sein. Als Gegenstück

seines David, der neuerdings wenigstens wieder in einer Kopie

auf seinem alten Platz vor dem Palazzo Vecchio steht, hatte

Michelangelo eine Gruppe des Herkules und Cacus geplant

(1508J, die später sein Rivale Bandinelli zur Ausführung erhielt

(VasariVI, 148; VII, 200; dazu Gaye, Carteggio ined. II, 97).

Eine Tonskizze des Meisters befindet sich noch in der Casa

Buonarroti (Bode-Bruckmann, Denkmäler Nr. 531, Fig. 33).

Später hat der Meister diesen Vorwurf zu einer Gruppe des Sam-

son im Kampf mit den Philistern verwenden wollen, die aber

ebensowenig zur Ausführung gekommen ist (Vasari VI, 155;

Cellini, Vita 1. II, c. 99). Diese in Skizzen des Meisters fest-

gelegte Komposition hat in Künstlerkreisen außerordentlichen

Anklang gefunden; wie weit ihre Verbreitung ging, zeigt, daß

Thode das Motiv auf einem vlämischen Gemälde des XVII.

Jahrhunderts, das Atelier des Apelles darstellend, im Maurits-

huis des Haag nachweisen konnte (Krit.Unters. II, 297). Viel-

leicht handelt es sich in diesem Falle sogar um das Werk eines

bekannten, aus dem Haag gebürtigen Bildhauers. Adriaen de

Vries hat nämlich, was sowohl Thode als den übrigen entgan-

gen ist, das vielberühmte Stück in einer voll bezeichneten und 1612 datierten Bronze kopiert (jetzt im

Museum von Edinburg), die zuerst von Buchwald (A. de Vries, Leipzig 1899, Tafel V zu S. 84) ver-

öffentlicht worden ist. Jacobsen erwähnt eine Handzeichnung der Uffizien (Nr. 1416), in der Pietro

Tacca die Gruppe zur Krönung einer Fontaine benützt hat (einige Abbildungen bei Desjardins, G.Bo-

logna, p. 149, 150; dort auch eine dem Bologna zugeschriebene Tonskizze im Museum von Douai,

Tafel zu p. 21). Uberkommen hat er sie aber, was Jacobsen übersehen hat, von seinem Lehrer Bologna,

dessen Entwürfe er so häufig fertigzustellen hatte. Denn Baldinucci (Notizie, Mail. A.VIII, 115) be-

richtet ausdrücklich von einem Brunnen des Meisters mit diesem Sujet, den er für das Kasino des Groß-

herzogs Francesco gearbeitet hatte und den dieser dann an den Herzog von Lerma nach Spanien

schickte; das Tonmodell sah Baldinucci aber noch im Besitze des Sammlers Gio. Fr. Grazzini.

Nun existiert eine Bronze, die bis jetzt in sechs Exemplaren nachzuweisen ist (vgl. Thode, Krit.

Unters. II, 297); drei davon sind im Museo Nazionale in Florenz, eine in Berlin (Bode, Bronzenkatalog

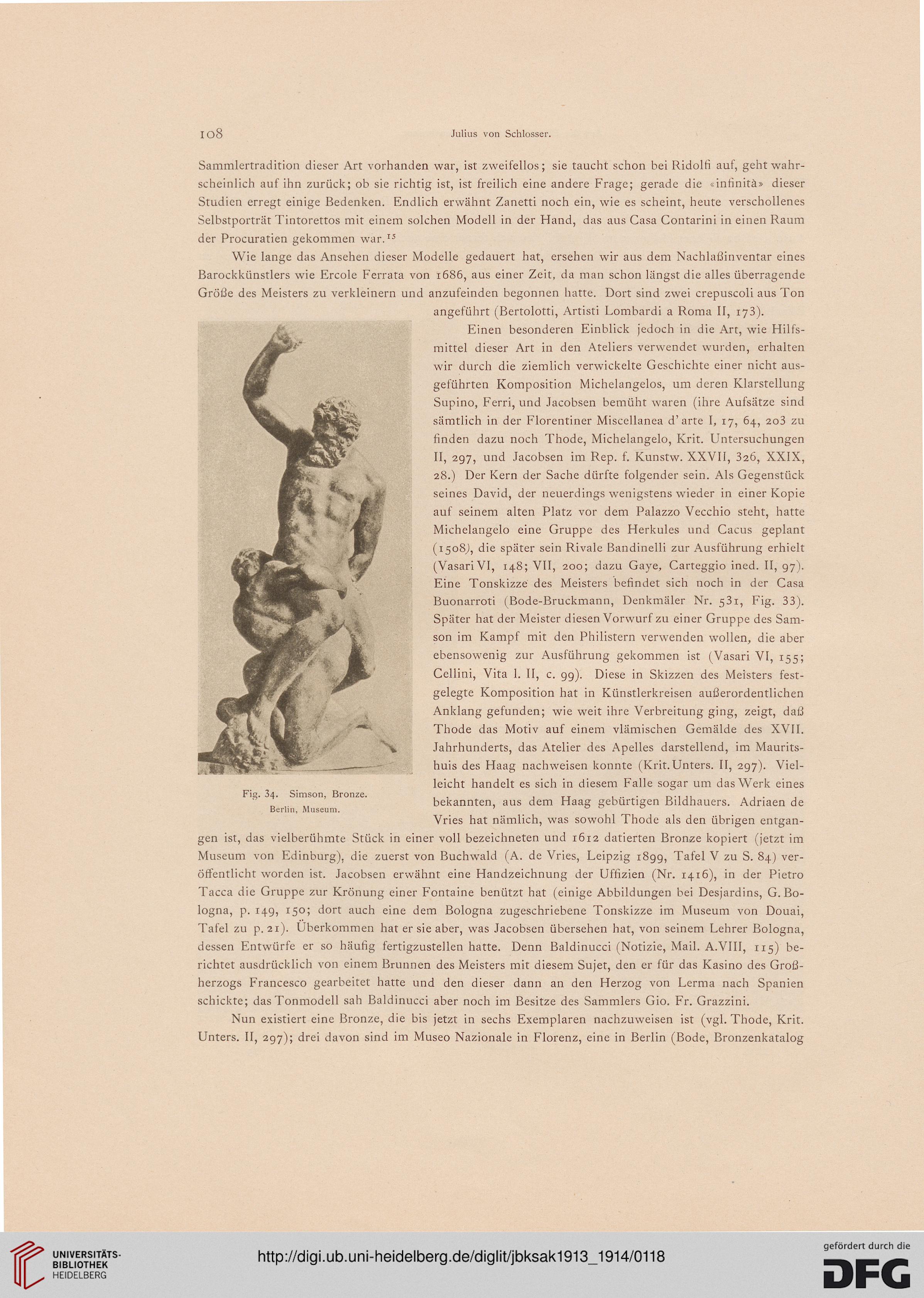

Fig. 34. Simson, Bronze.

Berlin, Museum.

Julius von Schlosser.

Sammlertradition dieser Art vorhanden war, ist zweifellos; sie taucht schon bei Ridolfi auf, geht wahr-

scheinlich auf ihn zurück; ob sie richtig ist, ist freilich eine andere Frage; gerade die «infinita» dieser

Studien erregt einige Bedenken. Endlich erwähnt Zanetti noch ein, wie es scheint, heute verschollenes

Selbstporträt Tintorettos mit einem solchen Modell in der Hand, das aus Casa Contarini in einen Raum

der Procuratien gekommen war.15

Wie lange das Ansehen dieser Modelle gedauert hat, ersehen wir aus dem Nachlaßinventar eines

Barockkünstlers wie Ercole Ferrata von 1686, aus einer Zeit, da man schon längst die alles überragende

Größe des Meisters zu verkleinern und anzufeinden begonnen hatte. Dort sind zwei crepuscoli aus Ton

angeführt (Bertolotti, Artisti Lombardi a Roma II, 173).

Einen besonderen Einblick jedoch in die Art, wie Hilfs-

mittel dieser Art in den Ateliers verwendet wurden, erhalten

wir durch die ziemlich verwickelte Geschichte einer nicht aus-

geführten Komposition Michelangelos, um deren Klarstellung

Supino, Ferri, und Jacobsen bemüht waren (ihre Aufsätze sind

sämtlich in der Florentiner Miscellanea d'arte I, 17, 64, 2o3 zu

finden dazu noch Thode, Michelangelo, Krit. Untersuchungen

II, 297, und Jacobsen im Rep. f. Kunstw. XXVII, 326, XXIX,

28.) Der Kern der Sache dürfte folgender sein. Als Gegenstück

seines David, der neuerdings wenigstens wieder in einer Kopie

auf seinem alten Platz vor dem Palazzo Vecchio steht, hatte

Michelangelo eine Gruppe des Herkules und Cacus geplant

(1508J, die später sein Rivale Bandinelli zur Ausführung erhielt

(VasariVI, 148; VII, 200; dazu Gaye, Carteggio ined. II, 97).

Eine Tonskizze des Meisters befindet sich noch in der Casa

Buonarroti (Bode-Bruckmann, Denkmäler Nr. 531, Fig. 33).

Später hat der Meister diesen Vorwurf zu einer Gruppe des Sam-

son im Kampf mit den Philistern verwenden wollen, die aber

ebensowenig zur Ausführung gekommen ist (Vasari VI, 155;

Cellini, Vita 1. II, c. 99). Diese in Skizzen des Meisters fest-

gelegte Komposition hat in Künstlerkreisen außerordentlichen

Anklang gefunden; wie weit ihre Verbreitung ging, zeigt, daß

Thode das Motiv auf einem vlämischen Gemälde des XVII.

Jahrhunderts, das Atelier des Apelles darstellend, im Maurits-

huis des Haag nachweisen konnte (Krit.Unters. II, 297). Viel-

leicht handelt es sich in diesem Falle sogar um das Werk eines

bekannten, aus dem Haag gebürtigen Bildhauers. Adriaen de

Vries hat nämlich, was sowohl Thode als den übrigen entgan-

gen ist, das vielberühmte Stück in einer voll bezeichneten und 1612 datierten Bronze kopiert (jetzt im

Museum von Edinburg), die zuerst von Buchwald (A. de Vries, Leipzig 1899, Tafel V zu S. 84) ver-

öffentlicht worden ist. Jacobsen erwähnt eine Handzeichnung der Uffizien (Nr. 1416), in der Pietro

Tacca die Gruppe zur Krönung einer Fontaine benützt hat (einige Abbildungen bei Desjardins, G.Bo-

logna, p. 149, 150; dort auch eine dem Bologna zugeschriebene Tonskizze im Museum von Douai,

Tafel zu p. 21). Uberkommen hat er sie aber, was Jacobsen übersehen hat, von seinem Lehrer Bologna,

dessen Entwürfe er so häufig fertigzustellen hatte. Denn Baldinucci (Notizie, Mail. A.VIII, 115) be-

richtet ausdrücklich von einem Brunnen des Meisters mit diesem Sujet, den er für das Kasino des Groß-

herzogs Francesco gearbeitet hatte und den dieser dann an den Herzog von Lerma nach Spanien

schickte; das Tonmodell sah Baldinucci aber noch im Besitze des Sammlers Gio. Fr. Grazzini.

Nun existiert eine Bronze, die bis jetzt in sechs Exemplaren nachzuweisen ist (vgl. Thode, Krit.

Unters. II, 297); drei davon sind im Museo Nazionale in Florenz, eine in Berlin (Bode, Bronzenkatalog

Fig. 34. Simson, Bronze.

Berlin, Museum.