I IO

Julius von Schlosser.

dann liegen und ist wegen des vorzeitigen Endes des jungen Künstlers nicht vollendet worden. 1592

war die Gruppe noch, wie aus einem Berichte an den Großherzog Ferdinand hervorgeht (bei Gaye, Cart.

ined. III, 514), in der Steinmetzenhütte auf der Piazza und Ammanati hatte die Absicht, sie in einer

Nische im Hofe des Palazzo Vecchio aufzustellen. Was aus ihr geworden ist, wissen wir nicht. Vielleicht

könnte man also mit größerem Recht als Supino an Daniele, an Perino denken, zu dessen charakteristi-

schem Stil die Zeichnungen viel eher passen als zu einem Venezianer gleich Tintoretto; Ferri hatte sie ja

auch tatsächlich einem Toskaner, eben dem Daniele, gegeben. Daß dergleichen Entlehnungen durchaus

in der Art dieser Manieristen liegen, zeigt ja gerade, was den Neffen des großen Lionardo angeht, der

hübsche von A. Weixlgärtner geführte Nachweis, daß in Perinos noch heute in zahllosen Abgüssen ver-

breitetem Relief der h. Familie im Museo Nazionale

Stiche des Lukas van Leyden benützt sind (Mitt. der

Gesellschaft für graph. Künste 1911, 66).

Einer kaum minderen Verbreitung als diese von

Michelangelo abgeleiteten Modelle erfreuten sich im

XVII. Jahrhundert die Puttini des Fiammingo, von

denen wir früher ein besonders interessantes Original

vorgeführt haben; Künstler wie Sammler eiferten glei-

cherweise nach ihrem Besitz. Ein Brief des Carlo Ci-

gnani von 1691, der von einer solchen raccolta de'

puttini des Algardi und Fiammingo spricht,18 die blague

Malvasias, der da meint, Albanis Frau hätte den Künst-

ler mit viel besseren Modellen versehen als die unbelebten

der beiden früher genannten Meister, die man an allen

Atelierwänden hängen sähe,19 die weiteren Äußerungen

Baldinuccis20 und Passeris21 über ihre Rolle in den Ate-

liers geben darüber hinreichend Auskunft. Der Norden

blieb in dieser Beziehung hinter dem Adoptivvaterland

des Künstlers nicht zurück. Sandrart, der, wie schon

erwähnt, mit Fiammingo jahrelangen Verkehr gepflo-

gen hatte, besaß in seiner Kunstkammer neben Bronze-

güssen auch ein Originalmodell in Ton, das er wohl aus

Rom mitgebracht haben wird (Teutsche Academie 1679

II, 71). Das «petit enfant endormi en plärre», das r656

im Inventar von Rembrandts Habe verzeichnet erscheint,

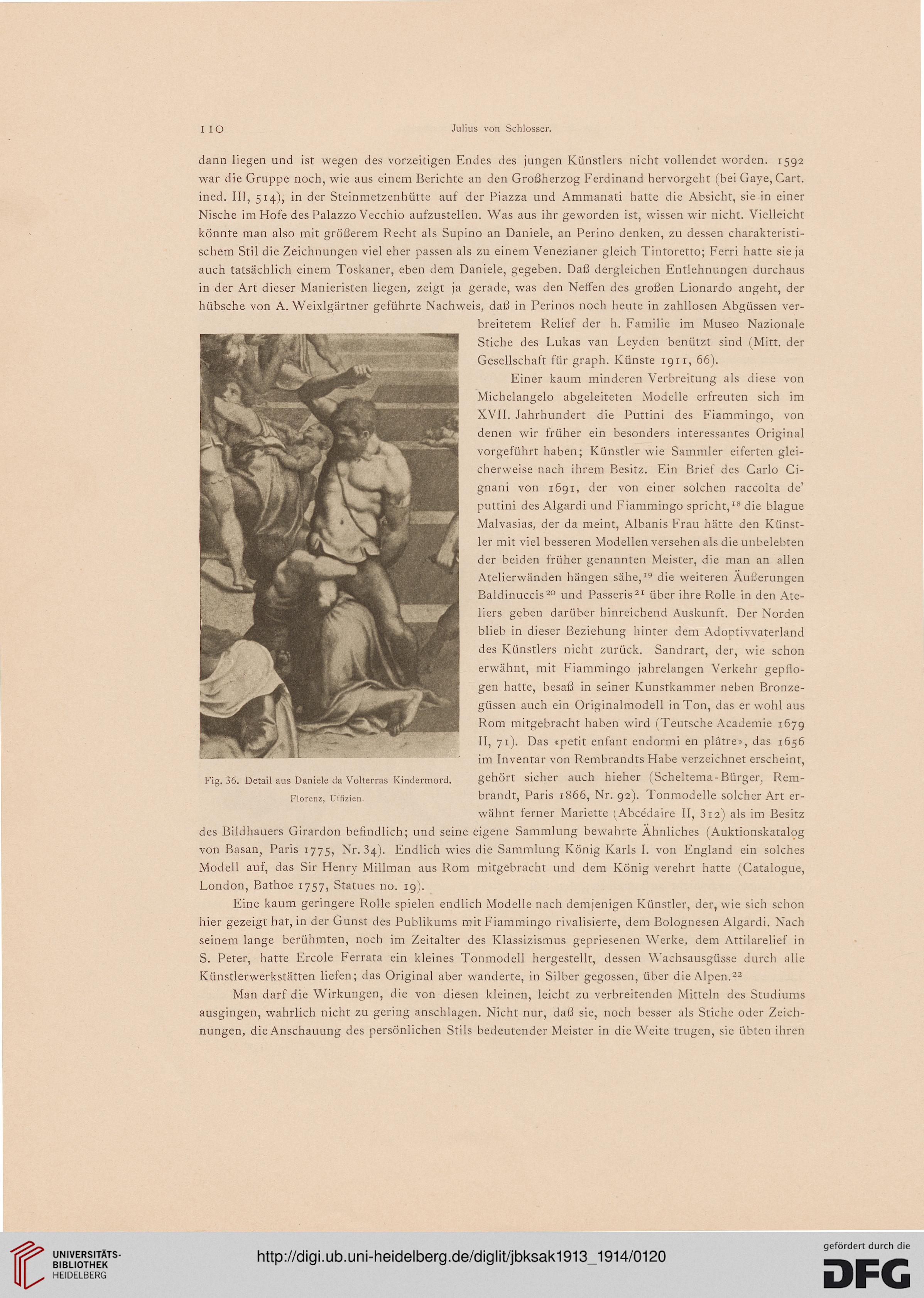

Fig. 36. Detail aus Daniele da Volterras Kindermord. gehört sicher auch hieher (Scheltema-Bürger, Rem-

Fiorenz, uuizicu. brandt, Paris 1866, Nr. 92). Tonmodelle solcher Art er-

wähnt ferner Mariette (Abcedaire II, 312) als im Besitz

des Bildhauers Girardon befindlich; und seine eigene Sammlung bewahrte Ahnliches (Auktionskatalog

von Basan, Paris 1775, Nr. 34). Endlich wies die Sammlung König Karls I. von England ein solches

Modell auf, das Sir Henry Millman aus Rom mitgebracht und dem König verehrt hatte (Catalogue,

London, Bathoe 1757, Statues 110. 19).

Eine kaum geringere Rolle spielen endlich Modelle nach demjenigen Künstler, der, wie sich schon

hier gezeigt hat, in der Gunst des Publikums mit Fiammingo rivalisierte, dem Bolognesen Algardi. Nach

seinem lange berühmten, noch im Zeitalter des Klassizismus gepriesenen Werke, dem Attilarelief in

S. Peter, hatte Ercole Ferrata ein kleines Tonmodell hergestellt, dessen Wachsausgüsse durch alle

Künstlerwerkstätten liefen; das Original aber wanderte, in Silber gegossen, über die Alpen.22

Man darf die Wirkungen, die von diesen kleinen, leicht zu verbreitenden Mitteln des Studiums

ausgingen, wahrlich nicht zu gering anschlagen. Nicht nur, daß sie, noch besser als Stiche oder Zeich-

nungen, die Anschauung des persönlichen Stils bedeutender Meister in die Weite trugen, sie übten ihren

Julius von Schlosser.

dann liegen und ist wegen des vorzeitigen Endes des jungen Künstlers nicht vollendet worden. 1592

war die Gruppe noch, wie aus einem Berichte an den Großherzog Ferdinand hervorgeht (bei Gaye, Cart.

ined. III, 514), in der Steinmetzenhütte auf der Piazza und Ammanati hatte die Absicht, sie in einer

Nische im Hofe des Palazzo Vecchio aufzustellen. Was aus ihr geworden ist, wissen wir nicht. Vielleicht

könnte man also mit größerem Recht als Supino an Daniele, an Perino denken, zu dessen charakteristi-

schem Stil die Zeichnungen viel eher passen als zu einem Venezianer gleich Tintoretto; Ferri hatte sie ja

auch tatsächlich einem Toskaner, eben dem Daniele, gegeben. Daß dergleichen Entlehnungen durchaus

in der Art dieser Manieristen liegen, zeigt ja gerade, was den Neffen des großen Lionardo angeht, der

hübsche von A. Weixlgärtner geführte Nachweis, daß in Perinos noch heute in zahllosen Abgüssen ver-

breitetem Relief der h. Familie im Museo Nazionale

Stiche des Lukas van Leyden benützt sind (Mitt. der

Gesellschaft für graph. Künste 1911, 66).

Einer kaum minderen Verbreitung als diese von

Michelangelo abgeleiteten Modelle erfreuten sich im

XVII. Jahrhundert die Puttini des Fiammingo, von

denen wir früher ein besonders interessantes Original

vorgeführt haben; Künstler wie Sammler eiferten glei-

cherweise nach ihrem Besitz. Ein Brief des Carlo Ci-

gnani von 1691, der von einer solchen raccolta de'

puttini des Algardi und Fiammingo spricht,18 die blague

Malvasias, der da meint, Albanis Frau hätte den Künst-

ler mit viel besseren Modellen versehen als die unbelebten

der beiden früher genannten Meister, die man an allen

Atelierwänden hängen sähe,19 die weiteren Äußerungen

Baldinuccis20 und Passeris21 über ihre Rolle in den Ate-

liers geben darüber hinreichend Auskunft. Der Norden

blieb in dieser Beziehung hinter dem Adoptivvaterland

des Künstlers nicht zurück. Sandrart, der, wie schon

erwähnt, mit Fiammingo jahrelangen Verkehr gepflo-

gen hatte, besaß in seiner Kunstkammer neben Bronze-

güssen auch ein Originalmodell in Ton, das er wohl aus

Rom mitgebracht haben wird (Teutsche Academie 1679

II, 71). Das «petit enfant endormi en plärre», das r656

im Inventar von Rembrandts Habe verzeichnet erscheint,

Fig. 36. Detail aus Daniele da Volterras Kindermord. gehört sicher auch hieher (Scheltema-Bürger, Rem-

Fiorenz, uuizicu. brandt, Paris 1866, Nr. 92). Tonmodelle solcher Art er-

wähnt ferner Mariette (Abcedaire II, 312) als im Besitz

des Bildhauers Girardon befindlich; und seine eigene Sammlung bewahrte Ahnliches (Auktionskatalog

von Basan, Paris 1775, Nr. 34). Endlich wies die Sammlung König Karls I. von England ein solches

Modell auf, das Sir Henry Millman aus Rom mitgebracht und dem König verehrt hatte (Catalogue,

London, Bathoe 1757, Statues 110. 19).

Eine kaum geringere Rolle spielen endlich Modelle nach demjenigen Künstler, der, wie sich schon

hier gezeigt hat, in der Gunst des Publikums mit Fiammingo rivalisierte, dem Bolognesen Algardi. Nach

seinem lange berühmten, noch im Zeitalter des Klassizismus gepriesenen Werke, dem Attilarelief in

S. Peter, hatte Ercole Ferrata ein kleines Tonmodell hergestellt, dessen Wachsausgüsse durch alle

Künstlerwerkstätten liefen; das Original aber wanderte, in Silber gegossen, über die Alpen.22

Man darf die Wirkungen, die von diesen kleinen, leicht zu verbreitenden Mitteln des Studiums

ausgingen, wahrlich nicht zu gering anschlagen. Nicht nur, daß sie, noch besser als Stiche oder Zeich-

nungen, die Anschauung des persönlichen Stils bedeutender Meister in die Weite trugen, sie übten ihren