Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance. III

Einfluß besonders in den Kunstschulen auf die jungen Generationen und entfalteten hier eine Wirksam-

keit, die von der des mittelalterlichen exemplum und simile nicht allzuweit abliegt.

Hilfsmodelle für Maler.

Eine eigene Gruppe für sich bilden endlich die Hilfsmodelle, die Plastiker für Maler oder diese

selbst für den eigenen Bedarf anfertigen. Dieses Ineinanderarbeiten der beiden Schwesterkünste ist

namentlich seit dem XVI. Jahrhundert eine

stehende Übung der italienischen Ateliers ge-

worden. Ich stelle hier abermals eine Reihe von

Zeugnissen der alten Autoren zusammen, ohne

Vollständigkeit anzustreben. Modelle dieser Art

dienten namentlich dazu, bei figurenreichen

Kompositionen das der Renaissance so wichtige

«rilievo», die klare körperliche Wirkung zu er-

halten, schwierige Verkürzungen in Gruppen zu

bewältigen und die Stellung der einzelnen Fi-

guren zueinander im Sinne deutlicher Raum-

wirkung zu regeln, wo das lebende Modell wie

bei der Ansicht «di sotto in su» nicht gut in

Dienst gestellt werden konnte.

Zwei Leute vom Metier, die die beiden

gegensätzlichen Strömungen der italienischen

Kunst seit dem Cinquecento repräsentieren, der

«römischen» und der « lombardischen > Schul-

weise, haben uns ausführliche Anweisungen dar-

über hinterlassen, wie man in den Ateliers ihrer

Zeit Modelle solcher Art herstellte und verwen-

dete: G. B. Armenino aus Faenza in seinen

Veri precetti della pittura (i. A. Ravenna 1587)

und Bernardino Campi aus Cremona (f 1584)

in seinem Parere sopra la pittura, das in Zaists

Notizie istoriche de'pittori, scultori ed architetti

Cremonesi (Crem. 1774 II, io3) abgedruckt ist;

ich stelle das Wesentliche ihrer Ausführungen

hier in einem Auszug zusammen; die Stellen

findet man im Anhange zu diesem Kapitel im

Wortlaut wiedergegeben. Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß beide Künstler miteinander bekannt

und befreundet waren. Armenino berichtet selbst (Precetti, ed.Ticozzi III, 15, p. 335), wie er Campis

Gast in Mailand war; freilich sieht er recht hochmütig von dem Piedestal seines infalliblen «Disegno»

römisch-bolognesischer Observanz auf die ignoranten und modegeckischen Maler jener Stadt herunter.

Das Verfahren ist beiläufig folgendes: Es wird zunächst ein kleines Wachsmodel, dessen Größe

Campi ungefähr auf einen halben Palm, also etwa 10 cm, angibt, hergestellt, in leichter Krätschstellung,

mit ausgestreckten Armen. Eine gute Anschauung von solchen Modellen vermitteln uns drei holzge-

schnitzte Proportionsfigürchen, Mann, Weib und Kind im Wiener Hofmuseum, die von einem fränkischen

Künstler etwa um 1530 herrühren dürften (Fig. 38 und 3g); vor allem aber die kleinen Gliederpüppchen

(zwischen 9 und 25 cm) mit beweglichen Gelenken, die Arpad Weixlgärtner in seiner lehrreichen Studie

über Dürer und die Gliederpuppe (Beiträge zur Kunstgeschichte, Franz Wickhoff gewidmet, Wien igo3,

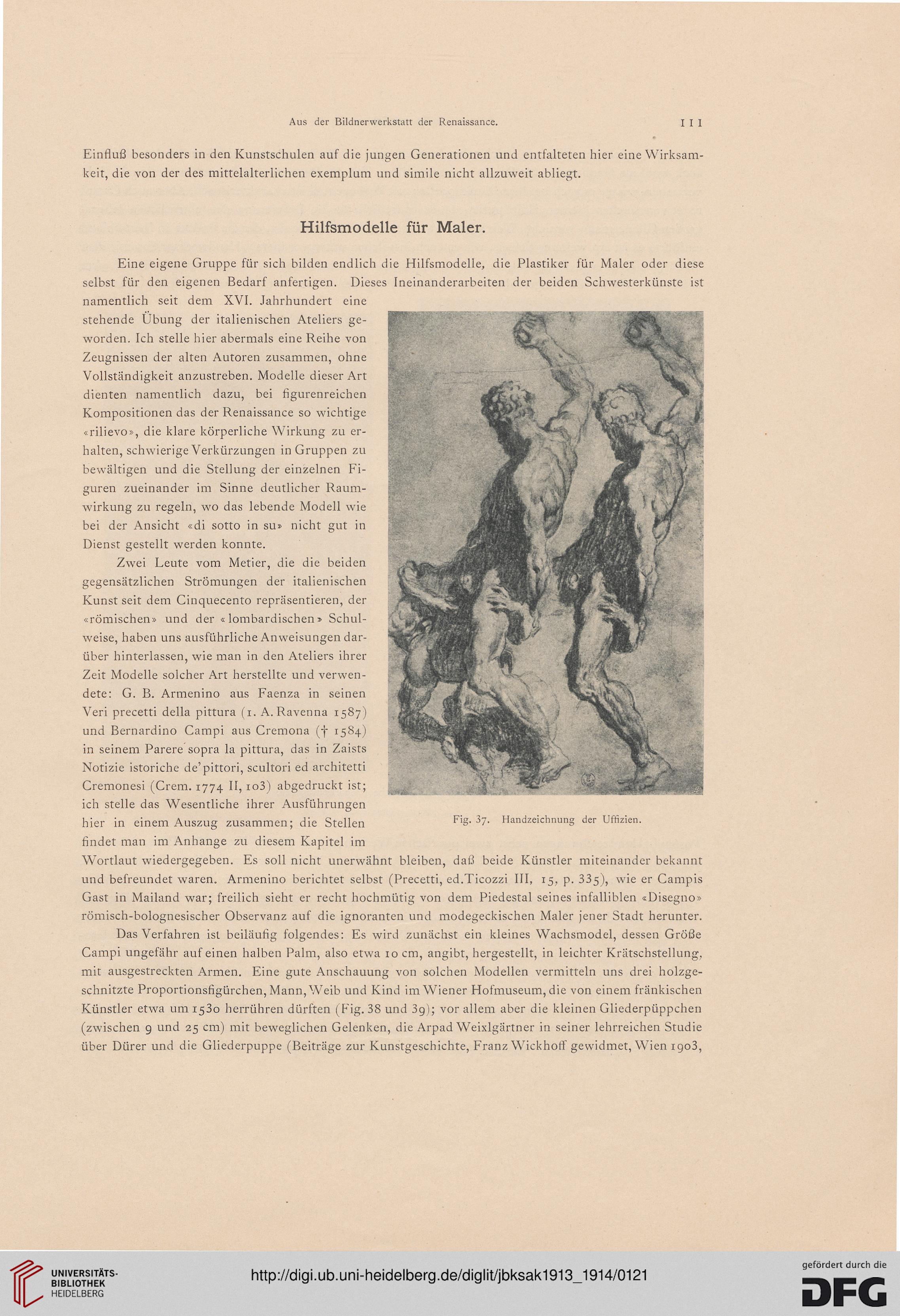

Fig. 37. Handzeichnung der Ultizien.

Einfluß besonders in den Kunstschulen auf die jungen Generationen und entfalteten hier eine Wirksam-

keit, die von der des mittelalterlichen exemplum und simile nicht allzuweit abliegt.

Hilfsmodelle für Maler.

Eine eigene Gruppe für sich bilden endlich die Hilfsmodelle, die Plastiker für Maler oder diese

selbst für den eigenen Bedarf anfertigen. Dieses Ineinanderarbeiten der beiden Schwesterkünste ist

namentlich seit dem XVI. Jahrhundert eine

stehende Übung der italienischen Ateliers ge-

worden. Ich stelle hier abermals eine Reihe von

Zeugnissen der alten Autoren zusammen, ohne

Vollständigkeit anzustreben. Modelle dieser Art

dienten namentlich dazu, bei figurenreichen

Kompositionen das der Renaissance so wichtige

«rilievo», die klare körperliche Wirkung zu er-

halten, schwierige Verkürzungen in Gruppen zu

bewältigen und die Stellung der einzelnen Fi-

guren zueinander im Sinne deutlicher Raum-

wirkung zu regeln, wo das lebende Modell wie

bei der Ansicht «di sotto in su» nicht gut in

Dienst gestellt werden konnte.

Zwei Leute vom Metier, die die beiden

gegensätzlichen Strömungen der italienischen

Kunst seit dem Cinquecento repräsentieren, der

«römischen» und der « lombardischen > Schul-

weise, haben uns ausführliche Anweisungen dar-

über hinterlassen, wie man in den Ateliers ihrer

Zeit Modelle solcher Art herstellte und verwen-

dete: G. B. Armenino aus Faenza in seinen

Veri precetti della pittura (i. A. Ravenna 1587)

und Bernardino Campi aus Cremona (f 1584)

in seinem Parere sopra la pittura, das in Zaists

Notizie istoriche de'pittori, scultori ed architetti

Cremonesi (Crem. 1774 II, io3) abgedruckt ist;

ich stelle das Wesentliche ihrer Ausführungen

hier in einem Auszug zusammen; die Stellen

findet man im Anhange zu diesem Kapitel im

Wortlaut wiedergegeben. Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß beide Künstler miteinander bekannt

und befreundet waren. Armenino berichtet selbst (Precetti, ed.Ticozzi III, 15, p. 335), wie er Campis

Gast in Mailand war; freilich sieht er recht hochmütig von dem Piedestal seines infalliblen «Disegno»

römisch-bolognesischer Observanz auf die ignoranten und modegeckischen Maler jener Stadt herunter.

Das Verfahren ist beiläufig folgendes: Es wird zunächst ein kleines Wachsmodel, dessen Größe

Campi ungefähr auf einen halben Palm, also etwa 10 cm, angibt, hergestellt, in leichter Krätschstellung,

mit ausgestreckten Armen. Eine gute Anschauung von solchen Modellen vermitteln uns drei holzge-

schnitzte Proportionsfigürchen, Mann, Weib und Kind im Wiener Hofmuseum, die von einem fränkischen

Künstler etwa um 1530 herrühren dürften (Fig. 38 und 3g); vor allem aber die kleinen Gliederpüppchen

(zwischen 9 und 25 cm) mit beweglichen Gelenken, die Arpad Weixlgärtner in seiner lehrreichen Studie

über Dürer und die Gliederpuppe (Beiträge zur Kunstgeschichte, Franz Wickhoff gewidmet, Wien igo3,

Fig. 37. Handzeichnung der Ultizien.